Grundlagen Naturschutz

Definition

Naturschutz bezeichnet die Gesamtheit der Maßnahmen und Strategien, die darauf abzielen, natürliche Lebensräume und die darin lebenden Arten zu schützen, zu erhalten und wiederherzustellen. Dazu gehört der Schutz von Ökosystemen, Biodiversität, Landschaften und natürlichen Ressourcen, um das Gleichgewicht der Natur zu bewahren und die langfristige Nachhaltigkeit der Umwelt sicherzustellen. Naturschutz ist in Gesetzen und Verordnungen geregelt und umfasst sowohl präventive als auch aktive Eingriffe, um negative Auswirkungen menschlicher Aktivitäten auf die Natur zu minimieren.

Jagd ist Naturschutz

- Wildbestände werden nachhaltig genutzt und die nachhaltige Nutzungsfähigkeit durch die Hege wird erhalten

- Seltene Arten profitieren von der Prädatorenbejagung

- Biotophegemaßnahmen dienen ebenfalls vielen strenggeschützten Arten

- Artenschutzmaßnahmen der Jäger: Anlage von Nisthilfen, Belassen von Totholz etc.

Ziele des Naturschutz

- Erhaltung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes

- Schutz der Tier- und Pflanzenwelt sowie ihrer Lebensräume

- Erhalt der nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter (Wasser, Boden, Luft)

- Erhaltung der Eigenart, Vielfalt und Schönheit der Landschaft sowie des Erholungswertes der Bevölkerung

Probleme des Naturschutz

- Genetische Verinselung

- Regionales Artensterben

- Artenschutzprogramme ersetzen keinen Lebensraum

Ökologische Grundbegriffe

Naturgüter

Boden, Luft, Wasser, Klima. Zu den nicht erneuerbaren Naturgütern gehören Bodenschätze und fossile Brennstoffe wie Braunkohle und Öl.

Ökologie

Die Wissenschaft von den Beziehungen zwischen Lebewesen und ihrer Umwelt; die Lehre vom "Haushalt der Natur", einschließlich belebter und unbelebter Komponenten.

Art

Eine Gruppe von Individuen, die miteinander fruchtbare Nachkommen zeugen können oder könnten, wenn keine natürlichen Barrieren dies verhindern würden.

Autochthone und Allochthone Arten – Definition

Autochthone Arten: Heimische Lebewesen, bei denen Evolutionszentrum und geografische Verbreitungsgebiete übereinstimmen, z. B. Rehwild, Birkwild

Allochthone Arten: Durch den Menschen gewollt oder ungewollt eingeführte Arten, die in ihrem Verbreitungsgebiet nicht heimisch sind und nach 1492 eingeführt wurden (Neozoen), z. B. Fasan, Waschbär

Population

Alle Individuen einer Art, die in einem bestimmten Lebensraum leben und eine Fortpflanzungsgemeinschaft bilden.

Biodiversität

Die Vielfalt der Arten, der genetischen Ressourcen und der Biotope.

Biozönose

Lebensgemeinschaft aller Tier- und Pflanzenarten in einem bestimmten Gebiet.

Biotop

Lebensraum einer Biozönose, gekennzeichnet durch unbelebte Merkmale.

Ökosystem

Die Gesamtheit von Biotop (unbelebter Lebensraum) und Biozönose (alle in einem Biotop lebenden Organismen), zum Beispiel Wälder oder Wattenmeer.

Biosphäre

Der gesamte Lebensraum der Erde.

Habitat

Der spezielle Lebensraum einer Tierart, in dem sie regelmäßig anzutreffen ist.

Neophyten

Eingeschleppte, nicht heimische Pflanzen wie Ambrosia und Riesenbärenklau.

Neozoen

Eingeschleppte, nicht heimische Tiere wie Waschbären und Enoks.

Symbiose

Das Zusammenleben von Organismen verschiedener Arten mit gegenseitigem Nutzen. Beispiele:

- Mikroorganismen im Wiederkäuermagen

- Knöllchenbakterien an den Wurzeln der Leguminosen

- Mykorrhiza (Symbiose zwischen Pilzen und Pflanzen, besonders Bäumen)

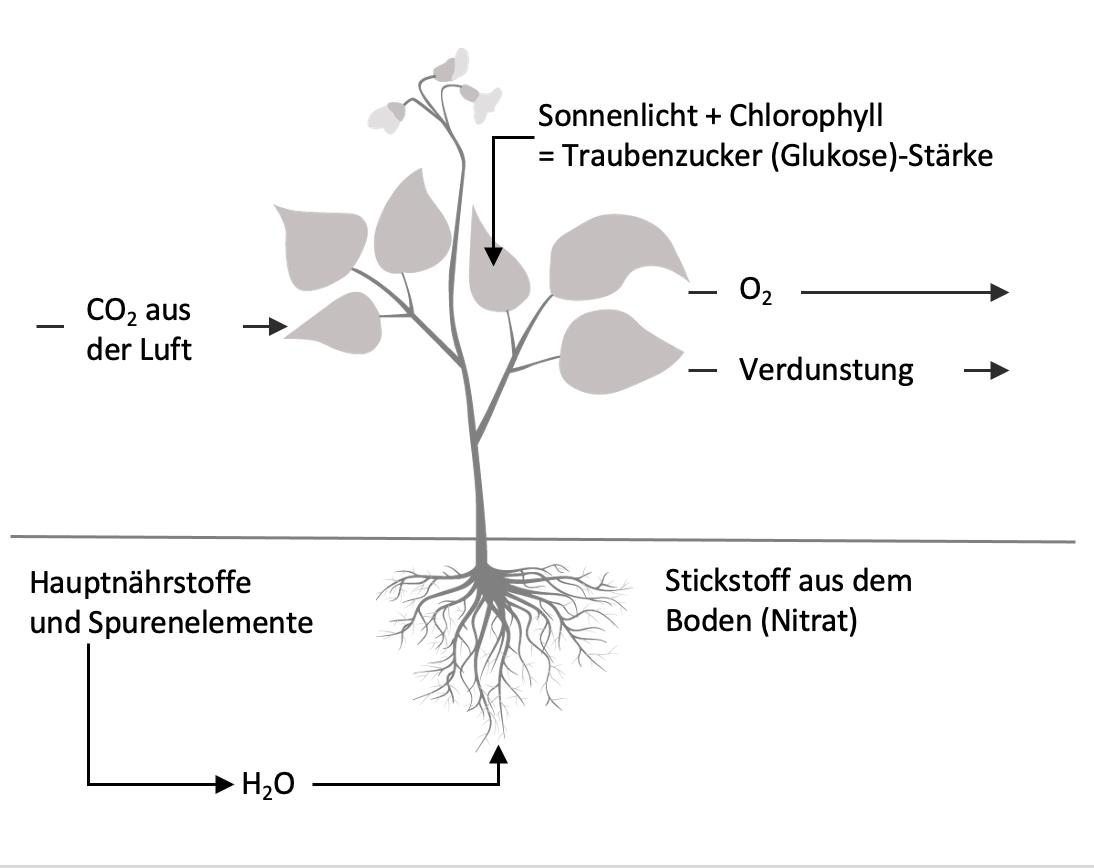

Photosynthese

Der Prozess, bei dem Pflanzen aus CO2 und Wasser mit Hilfe von Sonnenlicht Stärke aufbauen und dabei Sauerstoff freisetzen. Dieser Vorgang findet in den grünen Blättern (Chlorophyll) bei Tageslicht statt.

Sukzession

Die Veränderung und Entwicklung von Landschaften, wie die Verlandung eines Feuchtgebiets oder die Umwandlung einer Wacholderheide in einen Wald.

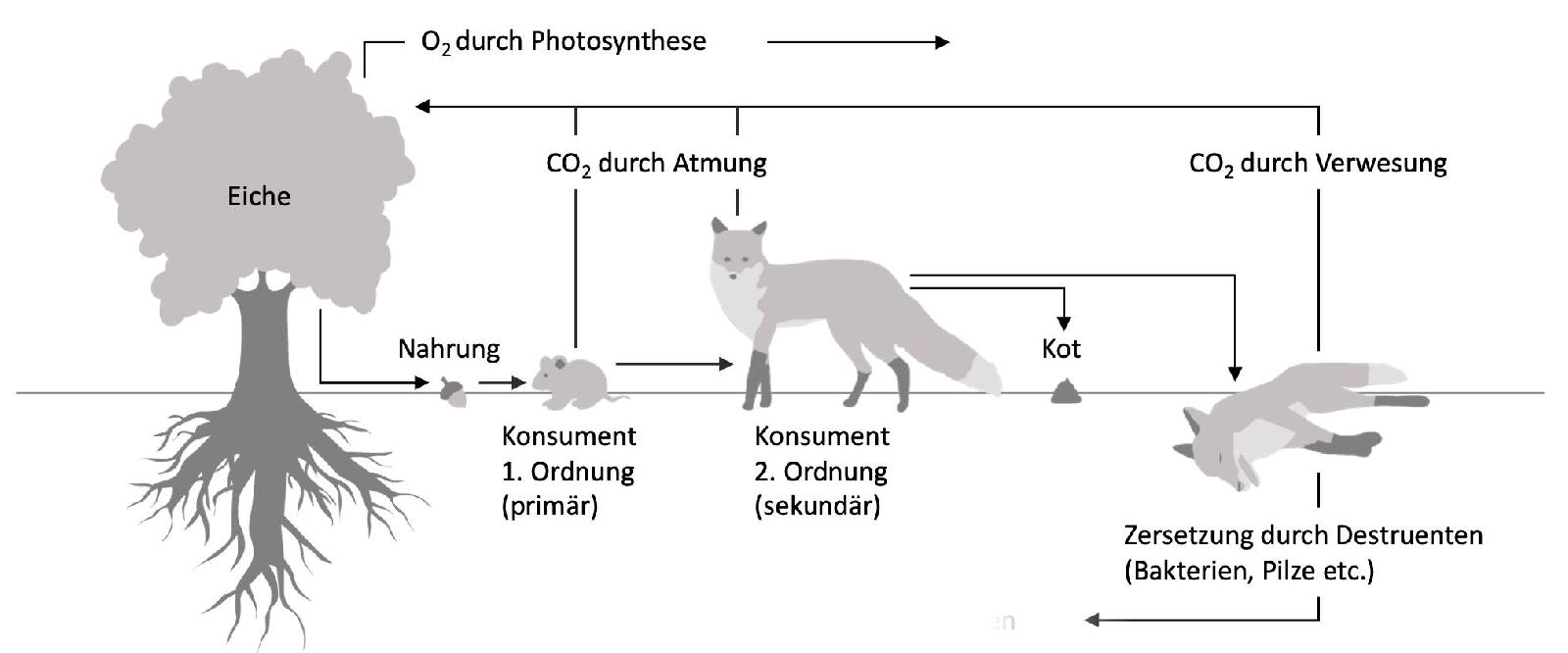

Destruenten

Organismen, die abgestorbene organische Substanzen zersetzen und zu Humus umwandeln, wodurch die darin enthaltenen Nährstoffe wieder für Pflanzen verfügbar werden. Dies schließt den Nährstoffkreislauf.

Eutrophierung

Nährstoffübersättigung, insbesondere in Gewässern, verursacht durch Einträge von Phosphaten und Stickstoffen aus Landwirtschaft, Industrie usw.

Schadstoffe

Substanzen, die pflanzliche und tierische Organismen schädigen, wie Schwermetalle, chlorierte Kohlenwasserstoffe, Kohlenmonoxid, Stickoxide und Schwefeldioxid.

Bioindikatoren

Organismen, die durch ihr Vorhandensein, ihr Fehlen, ihre Vitalität oder ihr Verhalten Rückschlüsse auf die Umweltqualität zulassen, zum Beispiel Fischotter und Flusskrebse für sauberes Wasser oder Flechten für die Luftqualität.

Zeigerpflanzen

Pflanzen, deren Vorkommen auf bestimmte Standortbedingungen hinweist, wie Brennnessel und Löwenzahn auf stickstoffreichen Boden oder Heidelbeere und Preiselbeere auf sauren Boden.

Randlinieneffekt

Die erhöhte Besiedlungsdichte und Artenvielfalt in Grenzbereichen, wo verschiedene Vegetationsformen aufeinandertreffen, wie zwischen Wald und Wiese, Gewässer und Wiese, oder verschiedenen Feldfrüchten.

R-Strategen

Sind kurzlebige Arten mit einer hohen Reproduktionsrate. Sie produzieren einen Überschuss an Nachkommen und sind darauf ausgerichtet bei einer kurzen Lebensspanne möglichst viele Nachkommen zu erzeugen. Durch diese Vorgehensweise sind sie in der Lage auch neue Lebensräume zu besiedeln, um sich weiter auszubreiten (z.B. Ameisen).

K-Strategen

Sind langlebige Arten mit wenigen Nachkommen. Sie orientieren sich an der Kapazitätsgrenze ihres Lebensraums. Die Brutpflege ist sehr intensiv und zeitaufwendig, dadurch haben die Nachkommen eine hohe Lebenserwartung. Sie beschränken sich auf ihren angestammten Lebensraum und haben es schwer neue Lebensräume zu besiedeln (z.B. Rotwild).

Niedermoore

Gefährdung durch…

- Entwässrung und Nährstoffeintrag

- Druckempfindliche Pflanzendecke

- Mähen mit Abtrag des Mähgutes (später Schnitt); dient der Erhaltung der Niedermoore

- Wasserversorgung über Grundwasser

- pH-Wert: 3,2–7,5

- Kann sich zum Hochmoor entwickeln

- Leitarten: Erlen, Röhrichte, Seggen, Birke, Weide

- Kalkreiche Niedermoore: Wollgras, Binse, Mehlprimel, Orchideen, Blaue Schwertlilie

Hochmoore

- Abhängig von Regenwasser

- Trittempfindliche Pflanzendecke

- Jährliches Wachstum ca. 1 mm

- Bildung organischer Substanz ist größer als der Verbrauch

- pH-Wert: 3–4,8

- Leitarten: Alle Heidearten, Pfeifengras, Wollgras, Sonnentau, Goldregenpfeifer, Sumpfohreulen, Großer Brachvogel, Kreuzotter, Kranich, Braunkehlchen

Ökologische Nische – Definition

Eine ökologische Nische umfasst alle Umweltfaktoren in einem Biotop, die einer bestimmten Tierart das Überleben ermöglichen und ihr so einen Platz im Beziehungsgefüge ihrer Umwelt bietet.

- Weitgefasste ökologische Nische: Alle Kulturfolger, z. B. Fuchs, Schwarzwild

- Enggefasste ökologische Nische: Viele Kleintiere und Kulturflüchter, z. B. Birkwild in der Lüneburger Heide

Natur- und Kulturlandschaft – Definition

Naturlandschaft:

- Alle natürlichen, biotischen und abiotischen Elemente im Revier

- Die Ökologie aller Bestandteile eines Lebensraumes, der vom Menschen gänzlich unverändert ist

Kulturlandschaft:

- Vom Menschen nutzbar gemachte Naturlandschaft

- Unsere heutige Landschaft mit Forst- und Landwirtschaft sowie Bebauung

Da wir nicht mehr in einer Naturlandschaft leben, die sich von selbst regelt, rechtfertigt dies die Jagd.

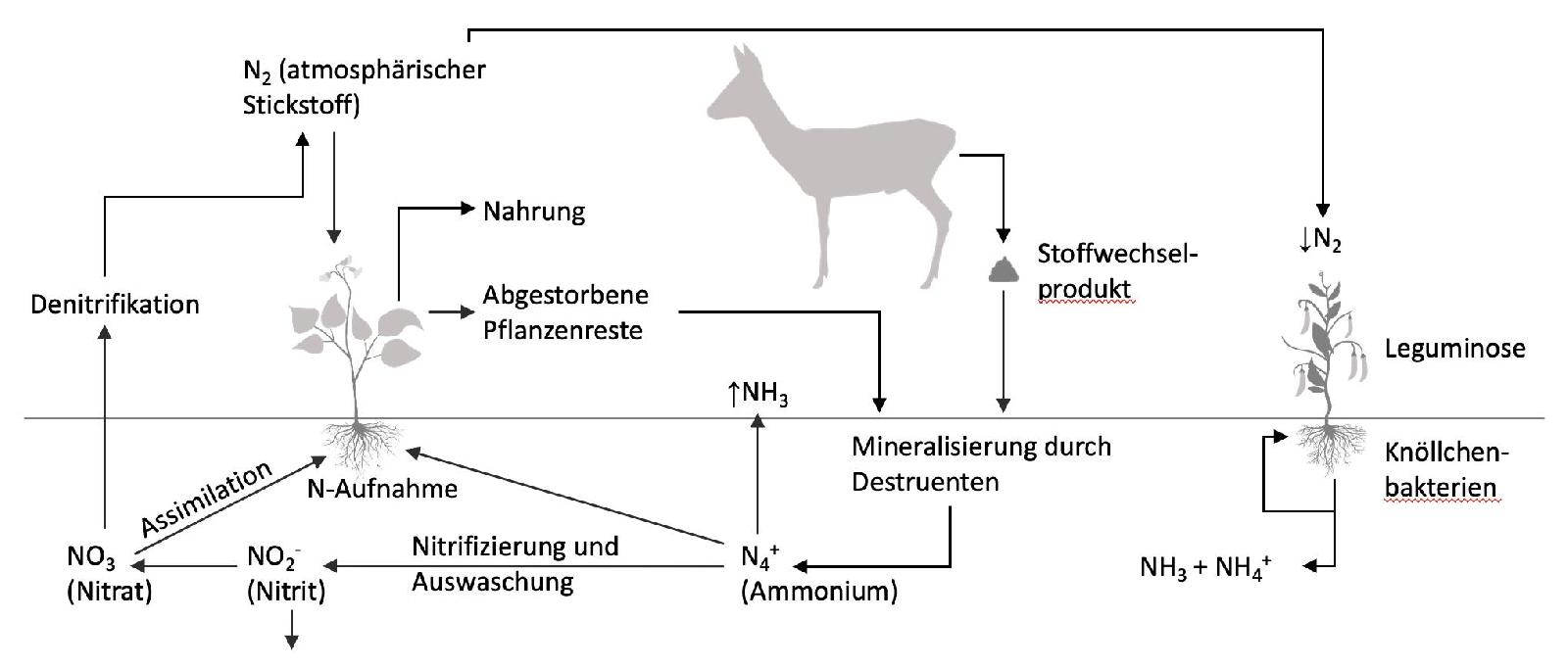

Stickstoffkreislauf

Nahrungskette

Naturschutz - Rechtliche Grundlagen

- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG): Rahmenrecht für den Naturschutz in Deutschland.

- Bundesartenschutzverordnung: Regelt den Schutz gefährdeter Tier- und Pflanzenarten.

- Landesnaturschutzgesetze (z.B. LNatSchG in Rheinland-Pfalz).

- Gesetz zum Washingtoner Artenschutzübereinkommen (CITES): Regelt den weltweiten Handel mit gefährdeten Arten, zuständig sind die Zollbehörden.

- EU-Verordnungen und Richtlinien (z.B. Vogelschutzrichtlinie, Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie).

Ziele des Naturschutzes

Der Schutz, die Pflege, die Entwicklung und, wenn nötig, die Wiederherstellung von Natur und Landschaft aufgrund ihres Eigenwertes und als Lebensgrundlage des Menschen, sowohl in besiedelten als auch unbesiedelten Gebieten, um folgende Aspekte dauerhaft zu sichern:

- Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes

- Regenerationsfähigkeit und nachhaltige Nutzbarkeit der Naturgüter (Land- und Forstwirtschaft, Jagd etc.)

- Arten- und Biotopschutz, d.h. die Tier- und Pflanzenwelt einschließlich ihrer Lebensräume

- Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft

Bewirtschaftung des Waldes nach dem Bundesnaturschutzgesetz Aufbau und nachhaltige Bewirtschaftung naturnaher Wälder ohne Kahlschläge, unter Beachtung eines angemessenen Anteils standortgerechter Forstpflanzen.

Artenschutz - Grundlagen

Die Ausübung des Artenschutzes erfolgt durch Verbote, bestimmte Tiere und Pflanzen zu töten, in Besitz zu nehmen, zu vermarkten oder zu stören. Der Schutz von Lebensräumen und die Wiedereinbürgerung ausgestorbener Arten gehören ebenfalls dazu.

Biotopschutz Seltene Lebensräume wie Hochmoore, Niedermoore, Trockenrasen und Auwälder werden unter Schutz gestellt.

Besonderer Schutz für bestimmte Arten

- Vögel: Schutz von Brutmöglichkeiten (z.B. durch Belassen von Totholz, späte Mahd).

- Amphibien: Erhalt und Schaffung von Feuchtgebieten, Errichtung von Hindernissen an Verkehrsstraßen.

- Reptilien: Anlage von Steinhaufen als "Eidechsenburg".

- Trockenrasen: Bewirtschaftung durch Beweidung mit Schafen, um natürliche Sukzession zu verhindern.

Allgemeiner Schutz

Verbot, allgemein geschützte Arten ohne vernünftigen Grund zu fangen, zu verletzen oder zu töten. Gründe können Jagd, Nahrungserwerb oder Schädlingsbekämpfung sein. Das Sammeln von geschützten Kräutern und Pilzen für den Eigenbedarf ist erlaubt, wenn der Bestand nicht gefährdet wird.

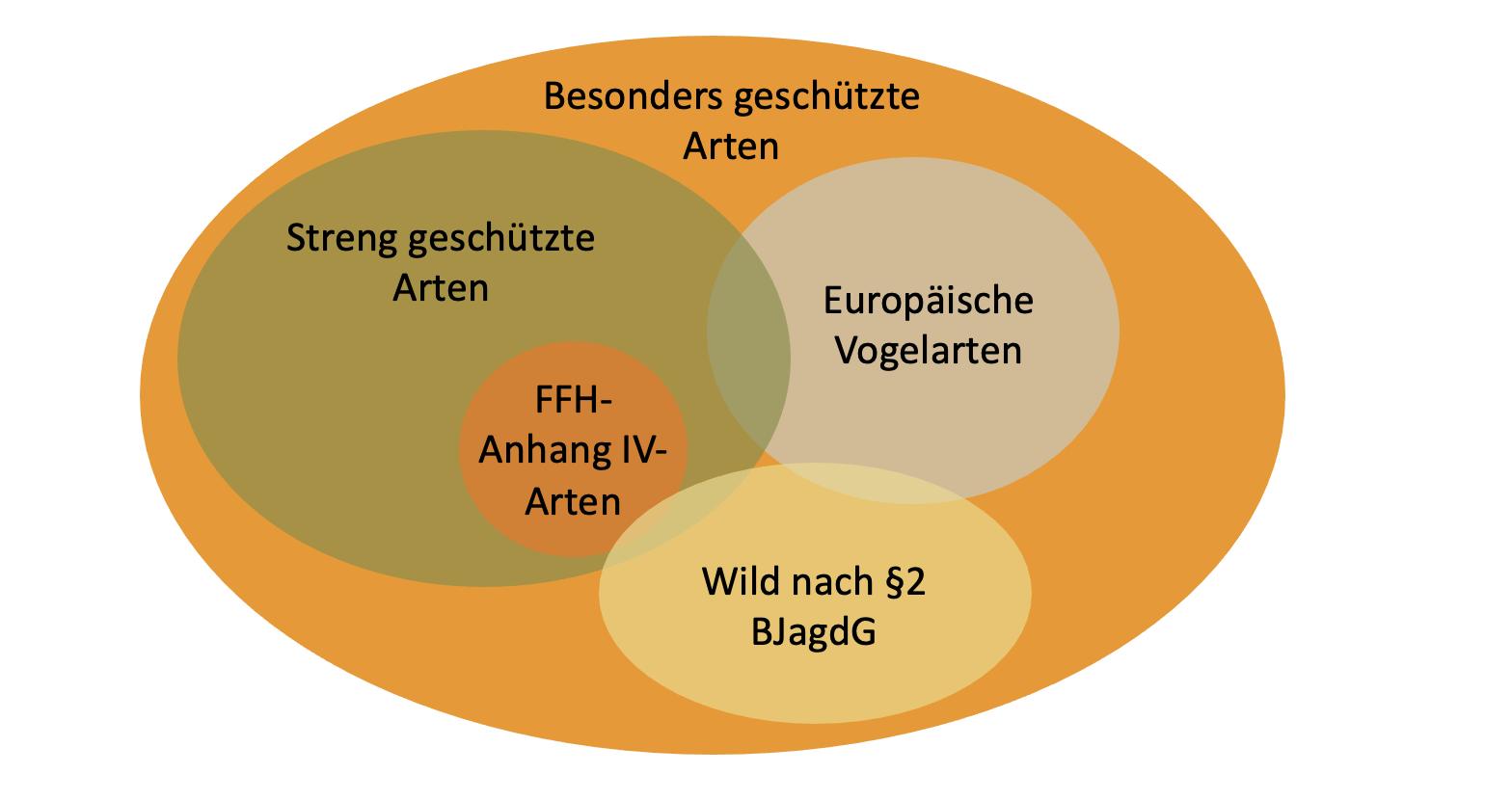

Besondere und strenge Artenschutzbestimmungen

- Besonders geschützte Arten: Generelles Verbot des Fangens, Verletzens, Tötens oder Besitzens (Ausnahmen z.B. für Forschung und Lehre möglich).

- Streng geschützte Arten: Zusätzliches Verbot des Störens (z.B. Wolf, Luchs, Biber).

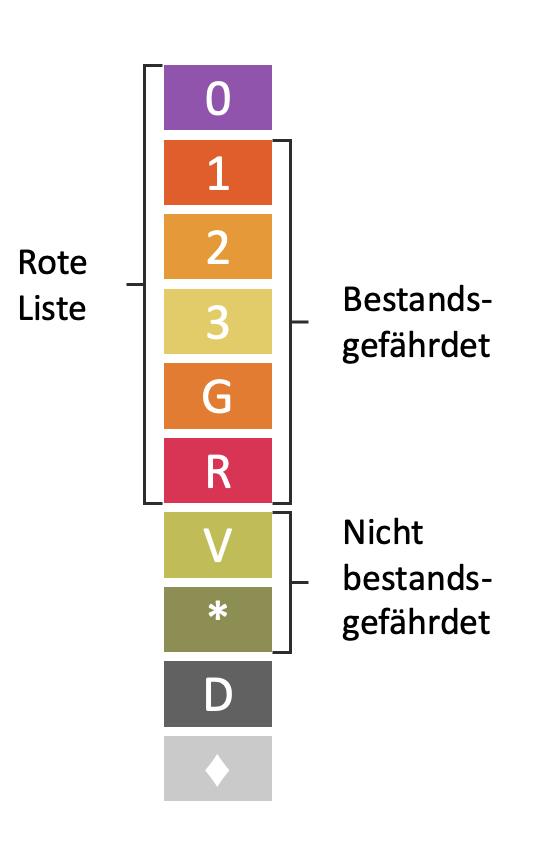

Rote Liste Kennzeichnung von in ihrem Bestand gefährdeten Arten und Lebensgemeinschaften durch die Länder. Keine rechtlichen Folgen für Bürger.

Biotopschutz und Flächenschutz

Da die Unterschutzstellung bestimmter Arten deren Überleben nicht immer sichert, ist der Schutz ihrer Lebensräume essenziell.

- Gesetzlich geschützte Biotope (z.B. Moore, Sümpfe, Trockenrasen).

- Verschiedene Landschaftsteile können durch Verordnung unter Schutz gestellt werden (z.B. Biosphärenreservate, Nationalparks, Naturparks, Landschaftsschutzgebiete, Naturschutzgebiete, geschützte Landschaftsbestandteile, Naturdenkmale, nationales Naturmonument).

Schutzgebiete

- Biosphärenreservate: Erhalt von Ökosystemen, Entwicklung nachhaltiger Landschaftskonzepte, ökologische Forschung.

- Nationalparks: Schutz wenig beeinflussster Großräume, Nutzungsbeschränkungen.

- Naturparks: Förderung von Erholung und Tourismus.

- Landschaftsschutzgebiete: Erhaltung der Leistungsfähigkeit und Nutzungsfähigkeit der Natur, Landschaftsbildschutz.

- Naturschutzgebiete: Schutz bestimmter Biotope und Arten, strenge Betretungsverbote möglich.

- Geschützte Landschaftsbestandteile und Naturdenkmale: Schutz wertvoller Landschafts- und Naturbestandteile.

Regelungen und Beschränkungen

- Das Betreten der freien Landschaft ist grundsätzlich erlaubt, jedoch mit Einschränkungen während bestimmter Zeiträume und auf bestimmten Flächen.

- Verbot des flächigen Abbrennens von Wiesen und Gehölzen ganzjährig.

- Weitere Verbote vom 1. März bis 30. September (z.B. Zerstörung von Feuchtgebieten, Fällen von Bäumen).

- Ansiedlung gebietsfremder Arten ist verboten, die Ansiedlung bestimmter Arten bedarf einer Genehmigung.

Tiergehege Erlaubt, müssen aber drei Monate vor Besatz bei der Unteren Naturschutzbehörde angezeigt werden.

Eingriffe in Natur und Landschaft Eingriffe bedürfen einer Genehmigung und müssen, wenn unvermeidbar, durch ökologische Ausgleichsmaßnahmen kompensiert werden.

Rolle der Jagd im Naturschutz

- Jagd hat Hegepflichten und muss wildlebende Tiere und deren Lebensgrundlagen bewahren.

- Jäger können durch verschiedene Maßnahmen zum Artenschutz beitragen (z.B. Schaffung von Hecken, Feuchtbiotopen, Nistmöglichkeiten).

Naturschutzrecht

Internationale Ebene:

Berner Konvention, FFH-Richtlinie, Washingtoner Artenschutzabkommen, EG-Vogelschutzrichtlinie

Bundesebene:

Bundesnaturschutzgesetz, Bundesartenschutzverordnung, Bundeswildschutzverordnung

Landesebene:

Naturschutzgesetze der Länder mit themenspezifischen Erlassen und Verordnungen

Berner Konvention

Die Berner Konvention ist ein völkerrechtlicher Vertrag über den Schutz empfindlicher und gefährdeter Arten und ihrer Lebensräume.

Arten des Anhang 1 (Pflanzen) dürfen nicht entnommen oder beschädigt werden, ca. 700 Arten

Arten des Anhang 2 (streng geschützte Tiere) dürfen nicht gefangen, getötet, gestört oder gehandelt werden, z. B. Wolf, Wildkatze

Arten des Anhang 3 (geschützte Tierarten) dürfen bejagt werden, wenn dies den Bestand nicht gefährdet, z. B. Biber, Stein- und Baummarder, Dachs, Großes Wiesel, Luchs, alle Cerviden

FFH Richtlinie

Flora = Pflanzenwelt

Fauna = Tierwelt

Habitat = Lebensraum

Die FHH-Richtlinie dient zur Sicherung und zum Schutz wildlebender Arten, deren Lebensräume und die europaweite Vernetzung dieser Lebensräume (Natura 2000) durch ein Verschlechterungsverbot. Bestimmte Lebensräume, Tiere und Pflanzen sollen hierdurch überregional auf Dauer gesichert werden.

Beinhaltet:

- Alle Vogelschutzgebiete und Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung

- Ausgewiesene Vogelschutzgebiete dienen als Rast-, Brut-, Mauser- und Überwinterungsgebiete für Zugvögel

FFH Gebiete

Anhang 1: Natürliche und naturnahe Lebensräume von gemeinschaftlichem Interesse (Natura 2000 Verbund)

Anhang 2: Prioritäre Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse, für deren Erhaltung besondere Schutzgebiete ausgewiesen werden müssen, z. B. Biber, Fischotter, Luchs, Wolf

Anhang 4: Streng geschützte Arten, Töten und Beschädigung der Lebensstätten sind verboten, z. B. Wolf, Biber, Wisent, Feldhamster, Fischotter, Luchs, Haselmaus, Nerz

Anhang 5: Arten dürfen reglementiert entnommen werden, z. B. Arnika, Schneeglöckchen, Steinbock, Kegelrobbe, Schneehase, Baummarder, Iltis, Gamswild

Möglichkeit der Ausnahme: „Im Interesse der Volksgesundheit und der öffentlichen Sicherheit oder aus anderen zwingenden Gründen des überwiegend öffentlichen Interesses, einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art oder positiver Folgen für die Umwelt.“

Rote Liste

Die Rote Liste führt den Erhaltungszustand von Tier- und Pflanzenarten auf. Sie dient der Argumentation, Planung, Gesetzgebung, Forschung und Handlung.

Bundesnaturschutzgesetz

Das Bundesnaturschutzgesetz regelt den Naturschutz und die Landschaftspflege auf Bundesebene. Vermeidbare Eingriffe in Natur und Landschaft sind zu unterlassen, unvermeidbare müssen grundsätzlich durch Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen kompensiert werden.

Zur Biotopvernetzung sind im Rahmen des Bundenaturschutzgesetzes die verschiedenen Schutzgebiete deklariert.

Bundenaturschutzverordnung

Die Bundesartenschutzverordnung dient zum Schutz wildlebender Tier- und Pflanzenarten. Sie ergänzt und verschärft das Washingtoner Artenschutzübereinkommen.

Bundesartenschutzverordnung

Sofern Tiere zu den besonders- und streng geschützten Arten gehören und nicht dem Jagdrecht unterliegen, darf ihnen nicht nachgestellt werden. Sie dürfen nicht angelockt oder getötet werden.

Besonders geschützt:

- Alle heimischen Arten außer Scher-, Haus-, Feld-, Rötel-, Erdmaus, Mink, Nutria, Bisam, Marderhund, Wanderratte, Hausratte, Waschbär

- Die Ausnahmen dürfen aus vernünftigen Grund getötet werden

Formen von Schutzgebieten

Sinn von Schutzgebieten

Erhalt der Diversität der Lebensräume, ihrer natürlichen und schützenswerten Ressourcen, ihrer Schönheit, ihres Erholungswertes, ihrer landschaftlichen Eigenarten und Besonderheiten

Schutzgebiete haben eine hohe wirtschaftliche, ökologische, soziokulturelle und wissenschaftliche Bedeutung!

Naturschutzgebiet

- Naturschutzgebiete sind Gebiete, in denen ein besonderer Schutz von Natur und Landschaft in ihrer Ganzheit oder in einzelnen Teilen erforderlich ist.

- Sie dienen der Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung von Lebensstätten, Biotopen oder Lebensgemeinschaften bestimmter wildlebender Tier- und Pflanzenarten aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen oder landeskundlichen Gründen oder wegen ihrer Seltenheit, besonderen Eigenart oder hervorragenden Schönheit.

- Alle Handlungen, die zu einer Zerstörung, nachhaltigen Störung, Beschädigung oder Veränderung des Naturschutzgebiets oder seiner Bestandteile führen können, sind nach Maßgabe näherer Bestimmungen verboten. Soweit es der Schutzzweck erlaubt, können Naturschutzgebiete der Allgemeinheit zugänglich gemacht werden.

Merke:

- Kleinräumiger Schutz von Tieren und Pflanzen

- Naturschutzgebietsverordnung regelt Ge- und Verbote

- In Naturschutzgebieten darf gejagt werden, Einschränkungen sind jedoch möglich

Nationalpark (strenger Schutz)

Nationalparks sind großräumige Schutzgebiete nationaler Bedeutung, die aufgrund ihrer ökologisch besonders wertvollen Beschaffenheit oder aus ihrem herausragenden landschaftlichen Reiz dem Schutz des Nationalparks unterliegen. Sie unterliegen ihrer natürlichen Entwicklung in ihrer individuellen Dynamik ohne Beeinflussung. Ge- und Verbote regelt die Nationalparkordnung.

Beispiele: Niedersächsisches Wattenmeer, Harz, Bayrischer Wald, Nordschwarzwald etc.

Bioshärenreservat

Biosphärenreservate dienen zur Erhaltung einer historisch gewachsenen Kulturlandschaft mit ihren besonderen Arten- und Biotopvielfalt sowie der Funktionserhaltung des einst durch den Menschen geschaffenen Ökosystems in Form von alt hergebrachten Kultur- und Pflegeformen. Die ökologische Nachhaltigkeit soll durch besonders schonende Bewirtschaftung gesichert werden.

Landschaftsschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiete dienen zur Erhaltung oder Wiederherstellung des Landschaftsbildes in ihrer typischen kulturhistorischen Form mit einem besonders hohen Erholungscharakter bei relativ geringen Einschränkungen der Nutzung und nur wenigen Auflagen.

- Landschaftsschutz ist Ländersache

- Keine Wegegebote

- Verboten sind alle Handlungen, die den Gebietscharakter verändern

Naturpark

Naturparks sind geschützte, durch langfristige Einwirkung, Nutzung und Bewirtschaftung entstandene Lebensräume der Kulturlandschaft, die in ihrer Form erhalten und touristisch genutzt werden. Naturparks sind auf überwiegender Fläche Naturschutz- oder Landschaftsschutzgebiete mit einer großen Arten- und Biotopvielfalt.

Grundlage: Schutz durch Nutzung

Beispiel: Naturpark Lüneburger Heide

Naturdenkmal

- Naturdenkmale dienen zum Schutz natürlich entstandener Einzelschöpfungen der Natur aufgrund ihrer Seltenheit, Schönheit, Eigenart oder aus naturgeschichtlichen, wissenschaftlichen oder landeskundlichen Gründen.

- Einzelne Bäume oder kleine Gebiete (max. 5 ha) mit klarer Abgrenzung zur Umgebung. Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung sind verboten.

Besonders geschützte Biotope §30 BNatSchG

Bestimmte Teile von Natur und Landschaft mit einer besonderen Bedeutung als Biotop sind durch ihre bloße Existenz geschützt!

- Dürfen nicht zerstört, verändert oder beeinträchtigt werden

- Kartiert und erfasst, aber nicht ausgeschildert

- Nicht zwingend in Natur- oder Landschaftsschutzgebieten

Moore, Sümpfe, Röhrichte, binsenreiche Nasswiesen, Quellbereiche, Binnenlandsalzstellen, Lehm- und Lösswände, Zwergstrauch-, Ginster- und Wacholderheiden, Trockenrasen, Wälder und Gebüsche trockenwarmer Standorte, Bruch-, Sumpf- und Auenwälder, offene Felsbildungen, Höhlen sowie naturnahe Stollen, alpine Rasen sowie Schneetälchen und Krummholzgebüsche, Fels- und Steilküsten, Küstendünen, Boddengewässer mit Verlandungsbereichen, Salzwiesen und Wattflächen im Küstenbereich, Seegraswiese

Naturschutz Landschaftsformen und Biotophege

Benjeshecke

- Entwickelt von Hermann Benjes

- Hecke soll Vögeln Brutmöglichkeit und Schutz bieten

- Durch im Kot mitgebrachte Samen soll sich die Hecke entwickeln

- Wenig sinnhaft, da die Samen durch fehlenden Kontakt zum Mineralboden nicht keimen können

- Dient nur dem Windschutz und der Nistmöglichkeit

- Meist nach 2 Jahren durchwuchert mit Brombeersträucher

Angelegter Teich

Durch die Anlage von Teichen können

neue Trittsteinbiotope entstehen, die gefährdeten Arten das Überleben

ermöglichen.

Die Uferränder müssen sehr seicht

ausgeführt werden. Ideal ist Tonboden als Untergrund, da dieser das höchste

Wasserhaltevermögen aufweist.

Felsen

Felsen bieten mit ihren natürlichen Nischen sichere Niststätten für alle Felsbrüter (z. B. Eulen, Uhu, Greifvögel, Sperlingsvögel).

Hecken

- Hecken bieten als Kleinbiotope vielen geschützten Arten und Wildtieren Deckung, Lebensraum, Brut- und Nistmöglichkeit sowie Insektenreichtum als Beute.

- Hecken teilen die Landschaft und strukturieren sie. Durch die hierdurch entstehenden Grenzlinieneffekte wird der Lebensraum für alle Tiere nutzbarer.

- Als Landschaftselement bieten Hecken Windschutz und helfen der Bodenerosion entgegen zu wirken.

Heide

- Entstanden aus Beweidung der Traubeneichenwälder seit 3.000 v. Chr.

- Besenheide (Beweidungsresistenz) etablierte sich

- Kulturlandschaft

- Ab 1.000 n. Chr. Plaggenwirtschaft mit weiterer Bodenverarmung

- pH-Wert 3 durch Zersetzung

Pflege- und Erhaltungsmaßnahme:

- Flächenbeweidung

- Heidebrennen

- Plaggenwirtschaft

Charakter- und Leitarten:

Besenheide, Wacholder, Heidelbeere, Sandbirke, Großer Brachvogel, Birkwild, Ziegenmelker, Wendehals, Heidelerche, Neuntöter, Raubwürger und Schwarzkehlchen

Biberschäden

- Biber gelten durch ihre Lebensraumgestaltung als Schlüsselart.

- Durch Biber profitieren viele andere Arten (primär Fisch, sekundär Fischotter und Schwarzstorch).

Trockenrasen

Trockenrasen entsteht an trockenen, nährstoffarmen Standorten mit Magerrasen und Orchideen.

- Oft Südhanglagen

- Trockenheitsresistente Arten

- Rückzugsgebiet gefährdeter Tier- und Pflanzenarten