Wildbewirtschaftung

Grundlagen - Jagdbetrieb

Unter Jagdbetrieb versteht man:

- Wildbewirtschaftung

- Umgang mit Wildschäden

- Hege und Bejagung des Wildes

- Durchführung von verschiedenen Jagdarten

- Nachsuche

- Erkennen von Schuss- und Pirschzeichen

- Behandlung von Trophäen

- Alles weitere, was der Jäger im Revier macht und mit dem er umgeht.

Grundsätze der Wildbewirtschaftung

Ursprünglich wurden Wildbestände durch natürliche Faktoren oder ihre eigene Populationsdynamik reguliert. Einige Tiere wurden Opfer von Raubwild, andere fielen extremen Wetterbedingungen zum Opfer. Trotz dieser Verluste stiegen die Populationen weiter an, bis sie sich durch Nahrungsmangel infolge Übernutzung ihres Lebensraums selbst regulierten. Sozialstress durch überhöhte Dichten führte zu verminderter Fruchtbarkeit, was gemeinsam mit anderen Faktoren die Krankheitsanfälligkeit erhöhte und zu Wildseuchen und schließlich zum Zusammenbruch der Populationen führte. Nur die stärksten und am besten angepassten Individuen überlebten. Das sogenannte „ökologische Gleichgewicht“ bezieht sich auf größere Zeiträume und nicht auf Momentaufnahmen, wie die Entwicklungskurven verschiedener Tierpopulationen zeigen.

In der heutigen mitteleuropäischen Kulturlandschaft wirken solche natürlichen Regulationsmechanismen nur noch eingeschränkt. Einige Wildarten konnten sich an die durch menschliche Nutzung veränderten Lebensräume anpassen oder davon profitieren, während andere abwanderten oder ausgerottet wurden. Andere Arten leben in den verbleibenden Lebensräumen am Existenzminimum.

Um die noch verbliebenen Wildbestände und die Populationen anderer Tierarten nachhaltig zu sichern, übernimmt der Mensch (bzw. der Jäger) die Rolle der natürlichen Regulationsmechanismen. Dies beinhaltet Maßnahmen zur Verhinderung der Übervermehrung bestimmter Wildarten, zur Begrenzung von Wildschäden und zur Erhaltung oder Wiederherstellung natürlicher Alters- und Sozialstrukturen. Hierzu gehört auch der gezielte Abschuss oder Fang von Wildtieren.

- Es wird nur das erlegt, was nachwächst.

- Alles Wild, auch Fallwild, wird erfasst.

- Abschussplan für alles Schalenwild (außer Schwarzwild)

- Grundbestände/Besätze werden im Frühjahr vor der Reproduktion erfasst: vor dem 01.04.

- Der Zuwachs über den Sommer kann im Herbst erfasst werden.

Schalenwild, mit Ausnahme von Schwarzwild, darf nur aufgrund eines Abschussplanes erlegt werden, der nach vorgegebenen Bewirtschaftungsrichtlinien erstellt wird. Diese Richtlinien können je nach Bundesland variieren. Ziel ist die Erhaltung eines gesunden Wildbestandes mit einem Geschlechterverhältnis von 1:1 durch eine möglichst natürliche Auslese.

Wildbestandermittlung

Wildbestandsermittlung ist Grundlage für die Erstellung von Abschussplänen.

- Sichtbeobachtungen

- Pirschzeichen

- Streckenergebnisse der Vorjahre

Um Wildtiere störungsarm beobachten und fotografieren zu können, gibt es viele Methoden:

- Fotografie

- Digiskopie

- Spektive und Ferngläser

- Wildkameras

- Wildkameras sind störungsfrei und rund um die Uhr im Revier.

- Wärmebild/Scheinwerferzählung dient zur Besatzermittlung von Feldhasen im Frühjahr und Herbst.

- Hierdurch kann der jagdlich entnehmbare Zuwachs ermittelt werden.

- Grundsatz der Feldhasenbejagung:

- Jagdlich nutzbarer Zuwachs = Herbstbesatz–((Soll-Frühjahrsbesatz/80)*100)

Vom Herbstbesatz von 76 Hasen

werden 16

Hasen erlegt.

Es verbleiben 60

Hasen nach der Jagd.

Durch die Mortalität von 12 Hasen

(20 % von 60)

Bleibt der Frühjahrsbestand 48

Hasen bestehen.

Fallwild

Verendetes Wild aufgrund von:

- Krankheit

- Alter

- Witterungseinflüssen

- Verletzungen

- Verkehrsunfällen

Fallwild darf im Revier verbleiben, wenn keine Anzeichen anzeigepflichtiger Krankheiten vorliegen.

Es wird in die Streckenliste eingetragen.

Abschussplanung

Die Erhaltung gesunder Schalenwildbestände erfordert eine Wilddichte, die mit den Interessen der Land- und Forstwirtschaft sowie biologischen Grundsätzen im Einklang steht. Eine Abschussplanung gemäß den gesetzlichen Bestimmungen ist daher unerlässlich. Erfolgreiche Planung erfordert die genaue Ermittlung des vorhandenen Wildbestandes nach Art, Zahl und Geschlecht.

- Überhege: Es wird zu wenig erlegt.

- Überjagung: Es wird zu viel erlegt.

- Reduktionsabschuss: Notwendige Verringerung des Bestandes

- Einzureichen bei der unteren Jagdbehörde bis zum 15.02.

- Unterzeichnet vom Eigenjagdbesitzer oder Verpächter und Pächter

- Wird genehmigt oder geändert und festgesetzt

- Abschussplan ist zu erfüllen

Streckenliste /Meldung

- Alles erlegte oder gefundene Wild wird eingetragen.

- Die Streckenliste wird zum 15.02. bei der unteren Jagdbehörde eingereicht.

- Kontrolle über Abschussplanerfüllung

Klassifizierung des erlegten Wildes

Das erlegte Wild wird in der Streckenliste erfasst:

- In absoluter Anzahl

- Nach Geschlecht

- Nach Altersklasse

- (Nach Güteklasse)

Wildarten ohne Abschussplan

Wildarten ohne Abschussplan sollen nachhaltig so bejagt werden, dass ein artenreicher, gesunder Wildbestand erhalten wird

Lüneburger Modell

Modell zur Schwarzwildbewirtschaftung

- Korrekte Altersklassenbejagung

- Min. 80 % Frischlinge, besser mehr!

- 15 % Überläufer (50:50)

- 5 % Bachen und Keiler (50:50)

- Bezogen auf den Gesamtzuwachs

- Grundbestand 100 Stücke

- Zuwachs 300 %

- Zuwachs 300 Stücke

- Gesamtbestand 400 Stücke

- Notwendiger Abschuss 300 Stücke

- Frischlinge 80% 240 Stücke

- Überläufer 15 % 45 Stücke

- Keiler/Bachen 5 % 15 Stücke

Rotwild

Eine angepasste Walddichte sollte nicht höher als 2-4 Stück pro 100 ha Waldfläche sein.Zuwachs 70 % zum 01.04. Abschüsse erfolgen nach sorgfältiger Beurteilung des Körperzustandes und des Geweihes. Hirsche, die diesen Kriterien entsprechen und deren Geweihgewicht über dem festgesetzten Mindestgewicht liegt, werden zur Klasse 1 a gezählt und sind abschussreif ab einem Alter von mindestens 10 Jahren. Junge Hirsche (Klasse III) mit normaler Geweihbildung und Körperentwicklung sind nicht abschussnotwendig. Abschüsse des weiblichen Wildes sollten nicht mehr Alttiere als Kälber umfassen.

Damwild

Ein gesunder Damwildbestand sollte mit einer Dichte von 5 Stück Wild je 100 ha. Zuwachs 70 % zum 01.04. Ziel ist ein ausgewogener Altersklassenaufbau bei einem Geschlechterverhältnis von 1:1. Hirsche mit voll ausgebildeten Schaufeln und einem Mindestgeweihgewicht werden der Klasse 1 a zugeordnet. Bei jungen und mittelalten Hirschen erfolgt der Abschuss von Tieren mit unzureichender Geweihentwicklung.

Rehwild

Ziel ist der Aufbau und die Erhaltung von Rehwildbeständen mit einer Wilddichte von 8-12 Stück je 100 ha, je nach örtlichen Bedingungen. Zuwachs 120 % zum 01.04. Angestrebt wird ein Geschlechterverhältnis von 1:1 und ein ausgewogener Altersklassenaufbau. Eine natürliche Auslese erfolgt durch starken Eingriff in die jüngsten Altersklassen.

Muffelwild

Ziel ist die Erhaltung gesunder Muffelwildbestände, die den Lebensraumverhältnissen angepasst sind. 2 Stück je 100 ha, Zuwachs 70 % zum 01.04. Widder werden nach Kriterien wie Schneckenlänge und -stärke sowie Kreisbogen durchmesser ausgewählt. Etwa 35% des Abschusses sollten in der Klasse der Jährlinge und Schmalschafe erfolgen.

Geschlechterverhältnis

Das Geschlechterverhältnis bei Schalenwildbeständen sollte zum Setzzeitpunkt etwa 1:1 betragen. Jagdliche Eingriffe führen oft zu einer Verschiebung zugunsten weiblicher Tiere, was überhöhte Wildbestände zur Folge haben kann. Daher ist es notwendig, einen Überhang an weiblichem Wild abzubauen.

Bewirtschaftung des Schwarzwildes

Schwarzwild unterliegt keiner gesetzlichen Abschussplanung, jedoch gelten Richtlinien wie das „Lüneburger Modell“, das eine ausgewogene Altersstruktur fördert und hohe Wilddichten vermeidet. Ein gezielter Abschuss von Frischlingen und schwachen Stücken ist notwendig, um Schäden zu minimieren.

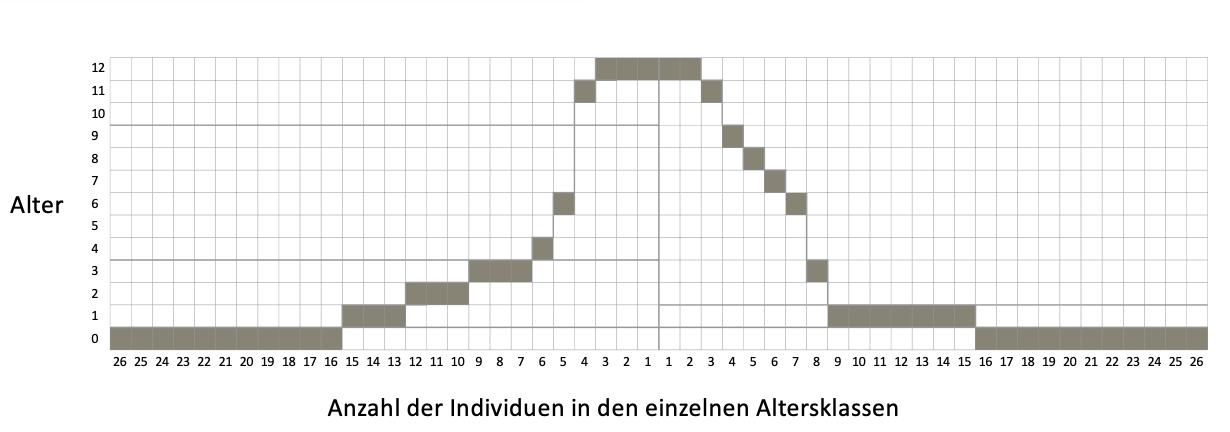

Altersklassenaufbau

Ziel der Abschussplanung ist es, durch einen ausgewogenen Altersklassenaufbau die Wildbretgewinnung zu optimieren und jährlich starke Trophäenträger erlegen zu können. Dies erfordert eine sorgfältige Auswahl, um sicherzustellen, dass eine ausreichende Zahl männlicher Stücke das Zielalter erreicht.

Hochwildhegeringe

Hochwild benötigt größere Lebensräume und kann nicht kleinräumig bewirtschaftet werden. Hegegemeinschaften ermöglichen eine großräumige Planung und Umsetzung von Abschussplänen. Ziel ist eine ausgewogene Altersklassenstruktur und eine nachhaltige Nutzung der Wildbestände.

Farbsehen des Wildes

- Schalenwild sieht Grün- und Blautöne sehr gut, Orange hingegen nicht.

- Es ist jedoch auch in der Lage, Farben im UV-Spektrum zu sehen. Waschmittel mit optischen Aufhellern sind somit kontraproduktiv, da das Wild diese sieht, wie weiße Kleidung im Schwarzlicht der Disco.

- Federwild hingegen ist in der Lage Orange sehen zu können.