Jagdhundeprüfungen

Prüfungen - Jagdhunde

In diesem Abschnitt werden die grundlegenden Prinzipien der Prüfungen erörtert, anstatt einzelne Prüfungen detailliert zu beschreiben. Das Prüfungswesen unterliegt ständigen Veränderungen. Für angehende Jäger ist es wichtig, die Grundlagen zu verstehen. Die genauen Vorschriften sind den jeweils aktuellen Prüfungsordnungen zu entnehmen, über die jeder Unterrichtende im Fach Jagdbetrieb oder die Hundeobleute der Jägerschaften Auskunft geben können.

Der Wert eines ausgebildeten Hundes

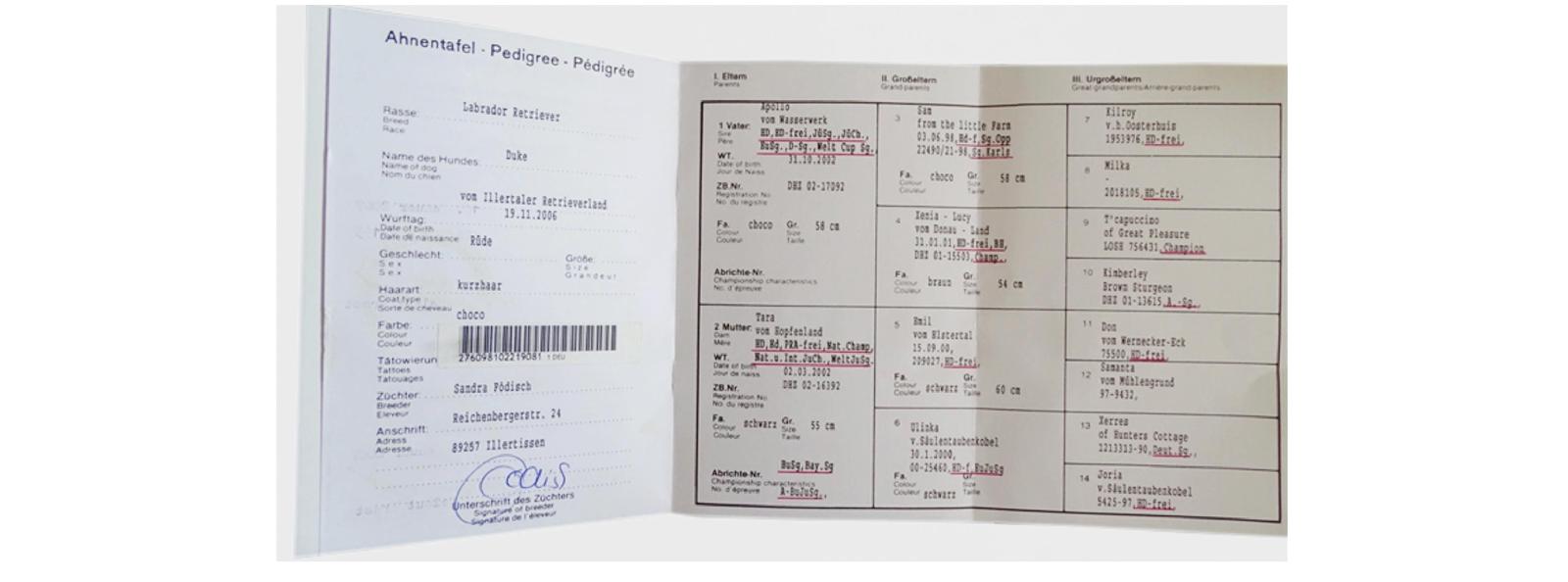

Der Wert eines Hundes nach der Ausbildung hängt von seiner genetischen Veranlagung und seiner Ausbildung ab. Dieser Leistungsstand bestimmt, wie er zur Zucht verwendet wird und welchen "Marktwert" er hat, z. B. bei einem Verkauf oder im Falle eines Schadensersatzes. Es ist daher wichtig, das Leistungsvermögen eines Hundes objektiv festzustellen. Prüfungen dienen dazu, den Leistungsstand der Jagdhunde gleichmäßig und vergleichbar zu bewerten. Je nach Hunderasse und Ausbildungsziel sind diese Prüfungen unterschiedlich gestaltet.

Verbandsprüfungen

Alle Prüfungen, die nach den Prüfungsordnungen des Jagdgebrauchshundverbandes oder der angeschlossenen Zuchtvereine abgehalten werden, nennt man Verbandsprüfungen. Man unterscheidet zwischen Anlagen-(Zucht-)prüfungen, Leistungsprüfungen und solchen zur Erlangung von Leistungszeichen. Neben den Verbandsprüfungen gibt es auch andere Prüfungen, wie die Brauchbarkeits- oder Jagdeignungsprüfungen der Bundesländer und die Prüfungen nach den Ordnungsvorschriften der FCI.

Anlageprüfungen

Anlageprüfungen dienen dazu, die natürlichen Anlagen eines Jagdhundes hinsichtlich seiner Eignung und zukünftigen Verwendung im Jagdbetrieb oder als Zuchthund zu beurteilen. Diese Prüfungen helfen auch, den Erbwert der Eltern zu bestimmen, indem möglichst viele Wurfgeschwister geprüft werden. Ein besonderer Fokus liegt auf den Leistungen nach dem Schuss, wie der Verlorensuche oder Nachsuche. Richter achten besonders auf Eigenschaften wie eine gute Nase, Finder- und Spurwillen sowie Wesensfestigkeit, die sich in Ruhe, Konzentration und Durchhaltewillen zeigen. Ziel der Anlageprüfungen ist es, wertvolle Hunde für die Jagdgebrauchshundzucht zu ermitteln.

Praktiker und Wissenschaftler sind sich einig, dass etwa ein Drittel der Leistung eines Jagdhundes genetisch bedingt ist, während zwei Drittel durch die Umwelt beeinflusst werden. Der Mensch gestaltet die Umwelt des Hundes maßgeblich, weshalb es wichtig ist, frühzeitig bestimmte Verhaltensweisen zu erkennen und zu fördern. Dies wird durch Anlage- und Zuchtprüfungen ermöglicht, die auch Hinweise darauf geben, wie lernfähig und belastbar ein Hund ist.

Durchführung der Prüfungen

Anlageprüfungen werden in der Regel im Frühjahr und Herbst abgehalten, da die Setz-, Brut- und Aufzuchtzeit des Jungwildes sowie die dichte Vegetation Prüfungen zu anderen Zeiten erschweren. Bei jüngeren Hunden werden Verhaltensweisen wie Spurarbeit, Nase, Suche, Vorstehen und Führigkeit festgestellt. Bei älteren Hunden werden zusätzlich die Arbeitsfreude, Wasserarbeit und das Verlorenbringen von Feder- oder Haarwild bewertet. Auch der allgemeine Gehorsam wird beurteilt.

Die Arbeiten auf den Anlage- und Zuchtprüfungen werden mit Prädikaten wie "ungenügend", "mangelhaft", "genügend", "gut", "sehr gut" und "hervorragend" bewertet. Diese Prädikate werden nach bestimmten Punktsystemen in Leistungsziffern oder Punkte umgewandelt. Die Gesamtergebnisse oder Mindestergebnisse werden nach den in den Prüfungsordnungen festgelegten Bewertungssystemen berechnet, um eine bestimmte Qualifikation zu erreichen.

Leistungsprüfungen

Ziel der Leistungsprüfungen ist es, die Brauchbarkeit von Jagdhunden für den vielseitigen Jagdbetrieb (Feld-, Wald- und Wasserarbeit) auf öffentlichen Prüfungen festzustellen. Spezialisten wie Erd- oder Schweißhunde weisen ihre Fähigkeiten auf speziellen Prüfungen nach. Von Hunden, die bei einer Abschlussprüfung ausgezeichnet werden und somit im Deutschen Jagdgebrauchshundstammbuch eingetragen sind, wird erwartet, dass sie den praktischen Anforderungen der Jagd in den geprüften Fächern gewachsen sind. Daher ist neben den einzelnen Leistungen auch die gründliche Ausbildung und Gehorsamkeit der Hunde von großer Bedeutung. Im Gegensatz zu den Anlageprüfungen zählen bei den Leistungsprüfungen nur die konkreten Leistungen in bestimmten Fächern. Diese Prüfungen haben auch züchterische Konsequenzen, was jedoch den eigentlichen Zweck der Leistungsprüfungen nicht ändert.

Bewertung im Jagdbetrieb

Auf den Leistungsprüfungen wird versucht, die Hunde im praktischen Jagdbetrieb zu beurteilen. Wenn dies nicht möglich ist, wird eine praktische Jagd simuliert. Die Hauptzeit der Jagd und somit der Leistungsprüfungen liegt im Herbst, da dies die aktivste Jagdzeit ist. Im Gegensatz zu den Anlage- oder Zuchtprüfungen ist es hier nicht notwendig, frühzeitig bestimmte Feststellungen zu treffen. Entscheidend ist, dass es sich um erfahrene Hunde handelt. Es gibt keine Altersbeschränkungen für die zu prüfenden Hunde; sie müssen jedoch ein bestimmtes Mindestalter erreicht haben.

Beispielhafte Prüfungen

Ein Beispiel ist die VG P (Meisterprüfung für Jagdhunde), deren Prüfungsfächer aus dem Formblatt ersichtlich sind. Ähnliche Prüfungsordnungen existieren auch für andere Jagdhundrassen und -schläge, mit Anpassungen je nach Größe und Einsatzgebiet des Hundes.

Alle eingetragenen Jagdhunde können ihr Können auf einer Verbandsschweißprüfung (VSwP) unter Beweis stellen. Hier zeigen Führer und Hund, dass sie in der Lage sind, eine künstliche Fährte mit wenig Schweiß auszuarbeiten. Die Fährte muss mindestens 1000 m lang sein und wird im Wald gelegt. Es werden drei rechtwinklige Haken und zwei Wundbetten angelegt. Ein Viertelliter Schweiß darf höchstens verwendet werden, und die Fährte muss mindestens 20 bzw. 40 Stunden alt sein. Schnee darf beim Legen der Fährten nicht liegen. Die Prüfung kann mit "sehr gut", "gut" oder "genügend" bestanden werden, was zum Leistungszeichen Sw 1, II oder III führt.

Leistungszeichen

Der Jagdgebrauchshundverband (JGHV) vergibt Leistungszeichen bei Erfüllung bestimmter Voraussetzungen:

- Armbruster-Haltabzeichen (A.H.)

- Härtenachweis

- Lautjagerstrich

- Verlorenbringen auf natürlicher Wundspur (Vbr)

- Bringtreue (Btr)

Das Armbruster-Haltabzeichen, ursprünglich eine Stiftung des amerikanischen Jagdkynologen Mr. Armbruster, wird an Hunde verliehen, die bei der freien Suche im Feld gehorsam bleiben. Der Hund muss mindestens einmal etwa 20 m vom Führer entfernt gewesen sein und bei der ersten Spurarbeit mindestens mit dem Prädikat "gut" bewertet werden.

Härtenachweis

Nach dem Tierschutzrecht ist die Abrichtung und das Prüfen von Hunden auf Schärfe an lebenden Tieren verboten. Es besteht jedoch ein züchterisches Interesse, die Raubwildschärfe zu registrieren. Wenn ein Hund Raubwild ergriffen hat und ein Schuss nicht mehr möglich ist, verstößt die Tötung durch den Hund nicht gegen das Tierschutzgesetz. Diese Arbeit muss von zwei Zeugen bescheinigt werden, um den Härtenachweis zu registrieren. Eine Wiederholung dieses Nachweises gibt es nicht.

Lautjagerstrich

Der Lautjagerstrich wird bei lautem Stöbern nach den entsprechenden Vorschriften erteilt. Hunde, die eine Spur laut arbeiten, erhalten dieses Leistungszeichen.

Verlorenbringen

Die Verbandsvereine können Feststellungen zum Verlorenbringen auf der natürlichen Wundspur treffen. Diese Prüfungen entsprechen den Anforderungen der Jagdethik. Ein Hund, der auf die Wundspur eines kranken Tieres gesetzt wird, muss dieser folgen, bis er das verendete oder gedrückte Wild findet. Diese Arbeit muss von mindestens zwei Verbandsrichtern beurteilt werden. Das Leistungszeichen wird erteilt, wenn ein Hund zwei Arbeiten nach den festgelegten Bedingungen erfolgreich absolviert hat.

Bringtreue

Die Bringtreueprüfung stellt die Zuverlässigkeit eines Gebrauchshundes im Bringen fest. Der Hund muss kaltes Wild finden und seinem Führer bringen. Diese Prüfung findet im Wald statt, wobei Füchse verwendet werden. Der Hund hat 20 Minuten Zeit, den ausgelegten Fuchs zu finden und seinem Führer zuzutragen. Schafft der Hund dies nicht, ist die Bringtreueprüfung nicht bestanden.

Andere Prüfungen

Neben den Prüfungen des Jagdgebrauchshundverbandes gibt es eine Vielzahl anderer Prüfungen für Jagdhunde. Von diesen Prüfungen sind besonders die der dem Jagdgebrauchshundverband angeschlossenen Zuchtvereine und -verbände bedeutsam, sowie die einzige für das deutsche Jagdwesen wesentliche staatliche Prüfung, deren Inhalt von den einzelnen Bundesländern bestimmt wird. Andere Jagdhundprüfungen, die teilweise vom VDH oder von unabhängigen Organisationen abgehalten werden, sind in diesem Zusammenhang weniger relevant, da sie züchterisch kaum Bedeutung haben und jagdrechtlich keine Wirkung zeigen.

Prüfungen der Verbandsvereine

Die Zuchtvereine und -verbände, die sich der Förderung bestimmter Vorstehhunde widmen, halten hauptsächlich Prüfungen nach den Prüfungsordnungen des JGHV ab, insbesondere die Anlageprüfungen und die umfassende Leistungsprüfung VGP. Auch andere Rassen und Schläge als Vorstehhunde können an der Verbandsschweißprüfung teilnehmen. Die übrigen Leistungszeichen können von allen eingetragenen Hunden erworben werden, soweit sie körperlich dazu in der Lage sind.

Die großen Vorstehhundzuchtvereine führen zudem Prüfungen durch, an denen hauptsächlich Vertreter ihrer Rasse teilnehmen, um spezielle züchterische Ziele zu verfolgen. Zum Beispiel gibt die „Hegewald-Zuchtprüfung“ des Vereins Deutsch-Drahthaar einen Überblick über den Leistungsstand eines Zuchtjahrgangs. Ähnliche Prüfungen sind die „Schorlemer“ des Deutsch-Langhaarverbandes, die „Edgar-Heine-HZP“ des Vereins Pudelpointer oder die Bundes-HZP des Verbandes für Kleine Münsterländer Vorstehhunde. Diese Prüfungen werden nach gemeinsamen Prüfungsordnungen abgehalten, jedoch knüpfen die Vereine spezifische Teilnahmevoraussetzungen, um den Auslesecharakter der Prüfungen zu wahren. Der Deutsch-Kurzhaar-Verband führt zusätzlich eigene rassespezifische Anlage- und Leistungsprüfungen wie das „Derby“ und die „Solms“ durch, die den allgemeinen Prüfungsordnungen entsprechen. Es gibt auch züchterisch orientierte Leistungsprüfungen wie die „Kleemann“ sowie die Internationale Deutsch-Kurzhaar-Prüfung (IKP).

Prüfungen der Bundesländer

Bundesgesetze schreiben die Einhaltung der Waidgerechtigkeit bei der Jagdausübung vor. Die Landesgesetzgeber haben detaillierte Vorschriften erlassen, die für bestimmte Jagdarten den Einsatz brauchbarer Jagdhunde vorschreiben. Welche Hunde als brauchbar gelten, wird in den entsprechenden Erlassen und Verordnungen festgelegt. Hunde, die bestimmte Prüfungen des JGHV erfolgreich absolviert haben, werden als brauchbar im Sinne dieser Gesetze anerkannt. Voraussetzung ist, dass der Führer oder Eigentümer des Hundes jagdkynologisch organisiert ist oder der Hund im Zuchtbuch eines dem JGHV angeschlossenen Vereins eingetragen ist.

Um auch Personen, die nicht jagdkynologisch organisiert sind, die Möglichkeit zu geben, die „Brauchbarkeit“ ihrer Hunde bestätigen zu lassen, richten die Länder Brauchbarkeitsprüfungen oder Jagdeignungsprüfungen aus. Diese Prüfungen werden von den Obersten Landesbehörden organisiert und an die auf Kreisebene existierenden Jägerorganisationen oder Prüfungsvereine des JGHV delegiert. Der Schwerpunkt dieser Prüfungen liegt auf den Anforderungen nach dem Schuss. In manchen Bundesländern sind auch Jagdhunde zugelassen, die nicht im Zuchtbuch eines dem Jagdgebrauchshundverband angeschlossenen Vereins eingetragen sind oder sogar Jagdhundbastarde. In anderen Bundesländern entsprechen die Zulassungsvoraussetzungen denen der Verbandsprüfungen. Obwohl diese Prüfungsordnungen nicht direkt vom JGHV beeinflusst werden, zeigt sich die fachliche Kompetenz des JGHV dadurch, dass die Richtergruppen in der Regel mit Verbandsrichtern besetzt sein müssen.

Wichtiger Hinweis

Die Prüfungen dienen der Feststellung des Zuchtwertes der Eltern und Individuen sowie des Gebrauchswertes der letzteren. Sie sind Grundlage für Wertermittlungen und dienen teilweise als Nachweis für die gesetzlich vorgeschriebene „Brauchbarkeit“ eines Jagdhundes. Jeder Jäger sollte sich vor der Teilnahme an einer Prüfung genauestens mit den Prüfungsordnungen vertraut machen und mindestens einmal eine Prüfung als Beobachter besucht haben.

| Übersicht | Details |

| Allgemeines | Synonyme: Jagdeignungsprüfung (JEP), Brauchbarkeitsprüfung (BP)Zweck: Feststellung der jagdlichen Brauchbarkeit nach Jagdgesetz Zulassung: Anerkannte Jagdhunderassen (nach Länderregelung auch Hunde ohne Papiere, die dem Phänotyp entsprechen)Veranstalter:Landesjagdverbände und Kreisjägerschaften Auftrag: Untere Jagdbehörden Besonderheit: Arbeit nach dem Schuss |

| Prüfungsfächer | Gehorsam: Allgemeiner Gehorsam/Appell Schussfestigkeit Verhalten auf dem Stand Leinenführigkeit Schweißarbeit/Fährtenarbeit Verlorenbringen: Haarwild, Federwild (Hund darf bis zu 3-mal angesetzt werden) Wasserarbeit |

| Versagen der Brauchbarkeit | Gründe: Anschneider, Nichtfinden des geschleppten Wildes, Schussscheue |

| Leistungsprüfungen | Zweck: Feststellung der Brauchbarkeit für vielseitige Jagd Spezialprüfungen: Erdhunde, Schweißhunde |

| Verbands-Gebrauchsprüfung (VGP) | Charakter: Meisterprüfung der Jagdhunde (insbesondere Vorstehhunde) Voraussetzung:Hundeführer muss Jagdschein besitzen Ausschlussgründe: Totengräber, Anschneider, Rupfer, Knautscher Prüfungsfächer: Gehorsam, Waldarbeit, Feldarbeit, Wasserarbeit |

| Verbandsprüfung nach dem Schuss (VPS) | Zweck: Brauchbarkeitsprüfung für vielseitige Jagd Schwerpunkte: Arbeit „nach dem Schuss“, Gehorsam |

| Verbands-Schweißprüfung (VSwP) | Zweck: Leistungs- und Ergänzungsprüfung Zulassung: Alle Jagdhunderassen, Mindestalter 24 Monate, Zuchtbucheintrag Prüfungsdetails: Schalenwild, Kunstfährte ≥ 1000 m, ¼ Liter Schalenwildschweiß, 3 Haken, 2 Wundbetten, Stehzeit: 20/40 Stunden |

| Verlorenbringen (Vbr) | Zweck: Verlorenbringen auf Wundspur bei praktischer Jagdausübung Prüfungsdetails:Wundspur von Fuchs oder Hase, Länge ≥ 300 m |

| Bringtreue (Btr) | Zweck: Bringen eines ausgelegten Fuchses Prüfungsdetails: Ohne Aufforderung, Kalter Fuchs (ausgelegt vor ≥ 2 Stunden) |

| Härtenachweis (H) | Zweck: Wildschärfe bei praktischer Jagdausübung |

| Armbruster-Halteabzeichen (A. H.) | Zweck: Gehorsamsnachweis am Hasen im freien Feld Details: Hund ist gehorsam und hetzt nicht hinterher, Arbeiten der Hasenspur mindestens mit Note „gut“ bewertet |

| Zuchtprüfungen | Allgemeines: Prüfung durch den Zuchtverein, Prüfung von rassetypischen Eigenschaften (körperliche Merkmale und Wesensmerkmale, Anlagen des Hundes) |

| Vorstehhunde | Verbands-Jugendprüfung (VJP): Anlagenprüfung, speziell für Vorstehhunde, Durchführung im Frühjahr, Zulassung von Hunden, die im Vorjahr (oder drei Monate zuvor) gewölft wurden Prüfungsfächer: Führigkeit, Spurarbeit, Nase, Suche, Vorstehen, Schussfestigkeit Herbst-Zuchtprüfung (HZP): Erweiterte Anlageprüfung, speziell für Vorstehhunde, Durchführung im Herbst, Zulassung von Hunden, die im Vorjahr (oder drei Monate zuvor) gewölft wurden, Hunde im 1. Feld (2. Lebensjahr, also 12 bis 24 Monate) Prüfungsfächer: Natürliche Anlagen (wie VJP), Nase, Suche, Haarwildschleppe (≥ 300 m), Federwildschleppe (≥ 200 m), Vorstehen, Gehorsam, Arbeitsfreude, Apportieren, Verlorenbringen, Wasserarbeit (Verlorensuche im deckungsreichen Gewässer) |

Der Jagdgebrauchshundverband

Der Deutsche Jagdgebrauchshundverband (JGHV) ist die Institution, die sich des Jagdgebrauchshundwesens annimmt. Er ist die einzige Organisation in diesem Bereich, die die beiden Weltkriege und alle Wirren der Zeit ohne Auflösung und Zersplitterung überstanden hat.

Geschichte

Die Geschichte des offiziellen Jagdgebrauchshundwesens ist ein Teil der Jagdgeschichte. Die Entwicklung des Jagdhundwesens ist eng mit der Jagdausübung verbunden. Bereits vor der Revolution von 1848 wurden die ersten Jagdhundvereine in Deutschland gegründet. 1879 wurde die „Delegierten-Commission“ (DC) gegründet, die Rassekennzeichen für Jagdhunde und später auch für Nicht-Jagdhunde aufstellte. Das erste Hunde-Stammbuch, das „Deutsche Hundestammbuch“, wurde eingerichtet. 1899 gründete sich der „Verband der Vereine für Prüfung von Gebrauchshunden zur Jagd“, der spätere Jagdgebrauchshundverband.

1933 wurde eine Einheitsorganisation des deutschen Hundewesens unter autoritärer Führung befohlen: der „Reichsverband für das Deutsche Hundewesen“ (RDH). Der Verband wurde zur „Fachschaft für das Jagdgebrauchshundwesen im RDH“. 1937 löste der spätere Vorsitzende Ostermann den Verband aus dem RDH. Seitdem führt der Verband die Bezeichnung „Jagdgebrauchshundverband“ (JGHV). Nach dem Zweiten Weltkrieg nahm der JGHV 1949 seine Arbeit wieder auf. 1990 gründete sich der „Jagdhundeverband der DDR“, der eine Fusion mit dem JGHV anstrebte. 1991 wurde der JHV in den JGHV integriert, womit die Einheit auf dem Gebiet des Jagdgebrauchshundwesens in Deutschland wiederhergestellt war.

Heutige Stellung

Die grundsätzliche Bedeutung des JGHV hat sich seit seiner Gründung nicht geändert. Er versteht sich als integriertes Instrument zur Pflege des Jagdgebrauchshundwesens innerhalb des allgemeinen Jagdwesens. Der JGHV arbeitet eng mit dem Deutschen Jagdschutz-Verband zusammen, und ihre Institutionen sind auf allen Ebenen miteinander verknüpft. Neben dem JGHV existiert der Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH), der alle anderen Hundezuchtverbände außer den Jagdhunden vertritt.

Die Arbeit mit Jagdgebrauchshunden kann zu Interessenkonflikten mit dem Tierschutz führen. In der Vergangenheit wurden solche Konflikte oft beigelegt, teilweise sogar durch gemeinsame Entschließungen. Manchmal bedarf es jedoch gerichtlicher Klärung, wie beim Einsatz lebender Enten bei Prüfungen.

Zusammensetzung

Der JGHV ist die Dachorganisation der Jagdgebrauchshund-, Prüfungs- und Zuchtvereine sowie der Landesjagdverbände in Deutschland, soweit diese Mitglieder sind. Er setzt sich zusammen aus:

- Prüfungsvereinen

- Vorstehhund-Zuchtvereinen

- anderen Zuchtvereinen

- Kreisgruppen

- Landesjagdverbänden

- assoziierten Vereinen des Auslandes

Die Organe des Verbandes sind die Hauptversammlung, das Präsidium, das erweiterte Präsidium, der Ehrenrat und die Stammbuchkommission.

Ziele

Der JGHV geht davon aus, dass eine waidgerechte Jagdausübung ohne einen brauchbaren Jagdhund aus jagdethischen und jagdwirtschaftlichen Gründen nicht möglich ist. Satzungsgemäß hat er sich zum Ziel gesetzt, alle Vereine zu vereinen, die durch Prüfung, Zucht und belehrende Tätigkeit für die Beschaffung brauchbarer Jagdhunde sorgen und damit dem waidgerechten Jagen dienen wollen.

Instrumente

Der JGHV verfolgt seine Ziele durch die Festsetzung gemeinsamer Prüfungsordnungen und Richtlinien für das Heranbilden und Ernennen der Verbandsrichter sowie durch die Führung des Deutschen Gebrauchshundstammbuches (DGStB) als Leistungsstammbuch. Die Prüfungsordnungen dienen sowohl züchterischen Zwecken als auch der Feststellung eines bestimmten Leistungsniveaus eines Jagdhundes. Die Prüfungsordnungen werden regelmäßig überprüft und den aktuellen Gegebenheiten angepasst. Der JGHV bereitet die Verbandsrichter intensiv auf ihre Aufgaben vor und erkennt ihnen die Verbandsrichtereigenschaft erst nach entsprechender Bewährung zu.

Das DGStB ist eine einzigartige Institution, die die auf Prüfungen erbrachten Leistungen von Jagdhunden dokumentiert. Es enthält die Ergebnisse aller Prüfungen nach den Ordnungen des JGHV und seiner angeschlossenen Zuchtvereine sowie eine statistische Zusammenstellung der Zuchtprüfungen, die Niederschriften der Hauptversammlungen und weitere relevante Informationen.

Der JGHV verleiht auch Auszeichnungen an verdiente Vereine, Züchter und Führer. Die bekanntesten Ehrengaben sind die Statuette des „Sperlingshundes“, die Plakette, Ehrennadeln für Führer und Züchter sowie das Verlorenbringerabzeichen und das Haltabzeichen.

Marke

Der Jagdgebrauchshundverband (JGHV) ist seit 1899 die Dach- und Spitzenorganisation für das gesamte Jagdgebrauchshundwesen in Deutschland. Er versteht sich als integrierter Bestandteil des deutschen Jagdwesens und seine Sonderstellung als unabhängige Institution ist in der Bedeutung und Aufgabenstellung des Jagdgebrauchshundwesens begründet. Die Tätigkeiten des JGHV dienen der waidgerechten Jagdausübung aus jagdethischen und jagdwirtschaftlichen Gründen.