Grundlagen Waldbau

Beschreibung des Lebensraum Wald

Geschichte des Waldes

Früher war Mitteleuropa nahezu vollständig von Urwäldern bedeckt. Ausnahmen bildeten lediglich Salzwiesen und Dünen an der Küste, große Moorgebiete, Geröllhalden, Lawinenbahnen und Gebirgsregionen oberhalb der Baumgrenze.

In unserem Klima führt die natürliche Vegetationsentwicklung in den meisten Fällen zu einer dichten Waldbedeckung, der sogenannten Klimaxvegetation. Ohne menschliche Eingriffe würden Weiden, Wiesen und Äcker in absehbarer Zeit wieder zu Wäldern werden. Je nach Standortbedingungen wie Klima, Boden und Feuchtigkeit wiesen die ursprünglichen Wälder eine große Artenvielfalt auf und zeichneten sich durch eine komplexe horizontale und vertikale Struktur aus.

Mit der Besiedlung durch germanische Stämme ab dem 9. Jahrhundert begann die Rodung der Wälder. Bis zum 13. Jahrhundert war die Waldfläche auf etwa ein Drittel reduziert, oft durch Auflichtungen und Brandrodung. Die Asche diente als Dünger für das Saatgut. Durch Waldweide wurden die Bestände weiter ausgedünnt, und ohne Nachwuchs überalterten die Wälder. Auch das Sammeln von Laubstreu zur Einstreu oder als Dünger führte zu einer Verarmung der Böden und einer Degeneration der Waldflächen. Heiden und Kiefernwälder sind noch heute Zeugen dieser Übernutzung.

Mit der Industrialisierung verschärfte sich die Abholzung, was zu Holzknappheit führte. Dieser Mangel führte im 18. Jahrhundert zu den ersten großflächigen Wiederaufforstungen, jedoch entsprachen diese neuen Wälder nicht mehr der ursprünglichen Zusammensetzung. Vor 100 Jahren bestanden deutsche Wälder zu 70 % aus Laubbäumen und zu 30 % aus Nadelhölzern. Heute sind nur noch 40 % der Wälder Laubwälder, während 60 % Nadelwälder sind.

Formen der Waldbewirtschaftung

Eine traditionelle Bewirtschaftungsform ist der Niederwaldbetrieb, der heute kaum noch angewendet wird. Hier wurden alle 12 bis 20 Jahre die nachgewachsenen Stockausschläge genutzt, was besonders für das Haselhuhn vorteilhaft war. Der Mittelwaldbetrieb entwickelte sich weiter, indem einzelne Stämme länger geschont wurden, um stärkere Hölzer zu gewinnen. Die Oberhölzer wie Eiche, Pappel, Birke und andere wurden dabei gezielt gepflanzt, während die Niederwaldbewirtschaftung für die Unterhölzer fortgesetzt wurde.

Der Hochwaldbetrieb, eine neuere Form der Bewirtschaftung, setzt auf Verjüngung durch Saat, Naturverjüngung oder Pflanzung. Diese Methode, bei der nicht aus Wurzelstöcken, sondern aus neuen Pflanzen verjüngt wird, definiert den Hochwald.

Lebensraum Wald

Wälder mit standortfremden Gehölzen und ohne typische Flora und Struktur gelten als naturfern. Naturnahe Wälder hingegen zeichnen sich durch eine standortgemäße Bestockung und eine Mosaikstruktur aus, die den ursprünglichen Wäldern ähnelt.

In einem Urwald schaffen die mächtigen Baumriesen und die Lichtungen, die durch umgefallene Bäume entstehen, unterschiedliche Lichtverhältnisse, die eine Vielzahl an Pflanzengesellschaften ermöglichen. Das durch das Blätterdach dringende Licht bildet ein Mosaik, das die horizontale Strukturierung bestimmt.

Eine 15-jährige Fichtenpflanzung lässt nach Kronenschluss nur 10 % des Lichts durch, was Bodenvegetation nahezu unmöglich macht. Moose benötigen mindestens 16-18 % Licht, Beerenkraut 22-26 % und Fichtennaturverjüngung 30 %. Buche und Tanne können sich unter einem Altholzschirm gut entwickeln, während Fichte, Lärche, Kiefer und Eiche Schwierigkeiten haben.

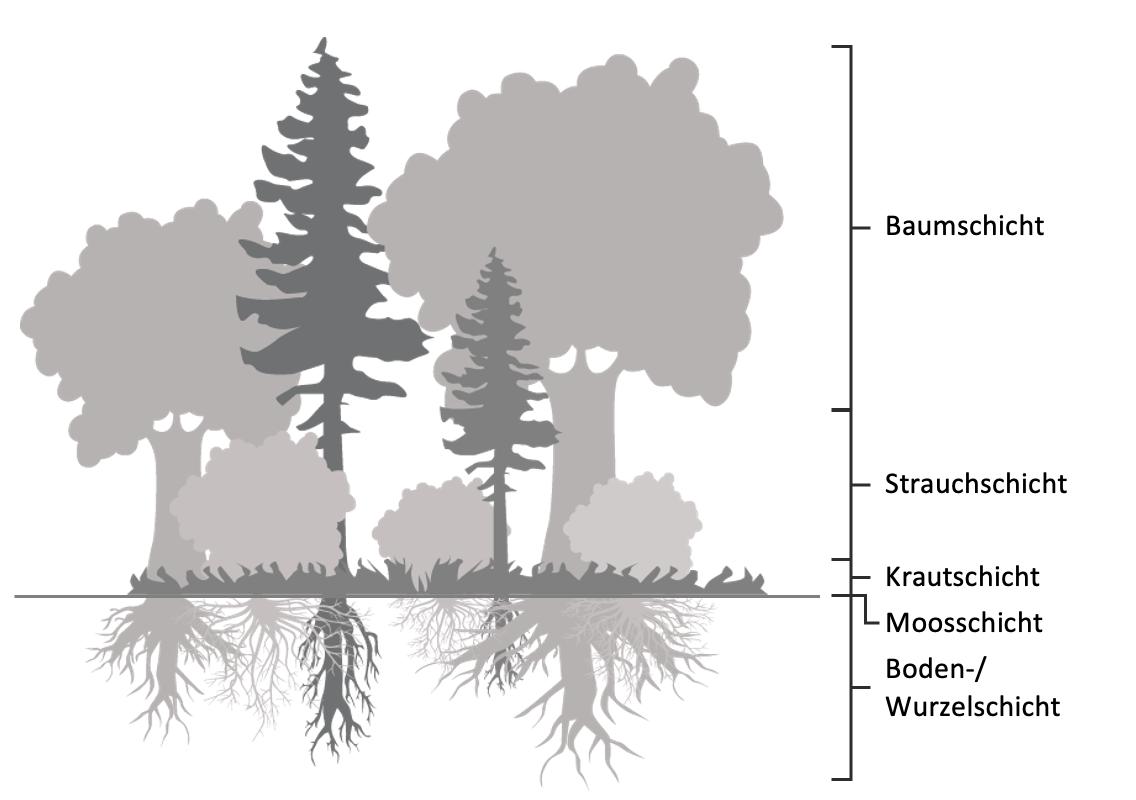

Die vertikale Strukturierung des Waldes in Streuschicht, Moosschicht, Krautschicht, Strauchschicht, Schicht der jungen Bäume und Kronenschicht alter Bäume ist wesentlich für die Biodiversität. Diese Strukturierung ermöglicht eine Vielzahl von ökologischen Nischen, die von verschiedenen Tier- und Pflanzenarten genutzt werden. Ein einzelner Buchenstamm von 60 cm Durchmesser und 30 m Höhe bietet eine Besiedlungsfläche von 80 m², die von zahlreichen Arten genutzt wird.

Die dichte Vernetzung der Beziehungen im Lebensraum Wald verdeutlicht auch, wie gering der Anteil der für die Jagd „nutzbaren“ Arten im Vergleich zur gesamten Lebensgemeinschaft ist.

Landschaftliche Bedeutung

Schutzwälder

Viele Almen, Bergdörfer und Ferienzentren verdanken ihre Sicherheit vor Lawinen und Erdrutschen dem Schutz der umliegenden Wälder. In kleinerem Maßstab erleben wir diese Schutzfunktion an steilen Hängen und entlang von Bächen, wo Bäume wie Esche, Buche, Ahorn und Erle den Boden stabilisieren.

Wald und Wasser

Wälder sind nicht nur auf Niederschläge zur Wasserversorgung angewiesen. Die Baumkronen fangen auch beträchtliche Mengen Wasser aus Nebel auf. Regen, der über einem Wald niedergeht, benetzt zunächst das Kronendach, bevor er den Boden erreicht. Dies verlangsamt den Abfluss und verhindert Bodenerosion. Die Laubstreu und der lockere Waldboden haben eine hohe Wasseraufnahmekapazität, wodurch unerwünschter Oberflächenabfluss vermieden wird.

Wald und Luft

Bäume filtern Schadstoffe aus der Luft und tragen zur Verbesserung der Luftqualität bei. Beispielsweise kann ein Hektar Buchenwald etwa 68 Tonnen Staub pro Jahr filtern, deutlich mehr als Nadelbäume. Zudem haben Wälder eine lärmdämpfende Wirkung und spielen eine wichtige Rolle für die menschliche Erholung und Regeneration.

Nutzung und Veränderungen

Formen der Nutzung

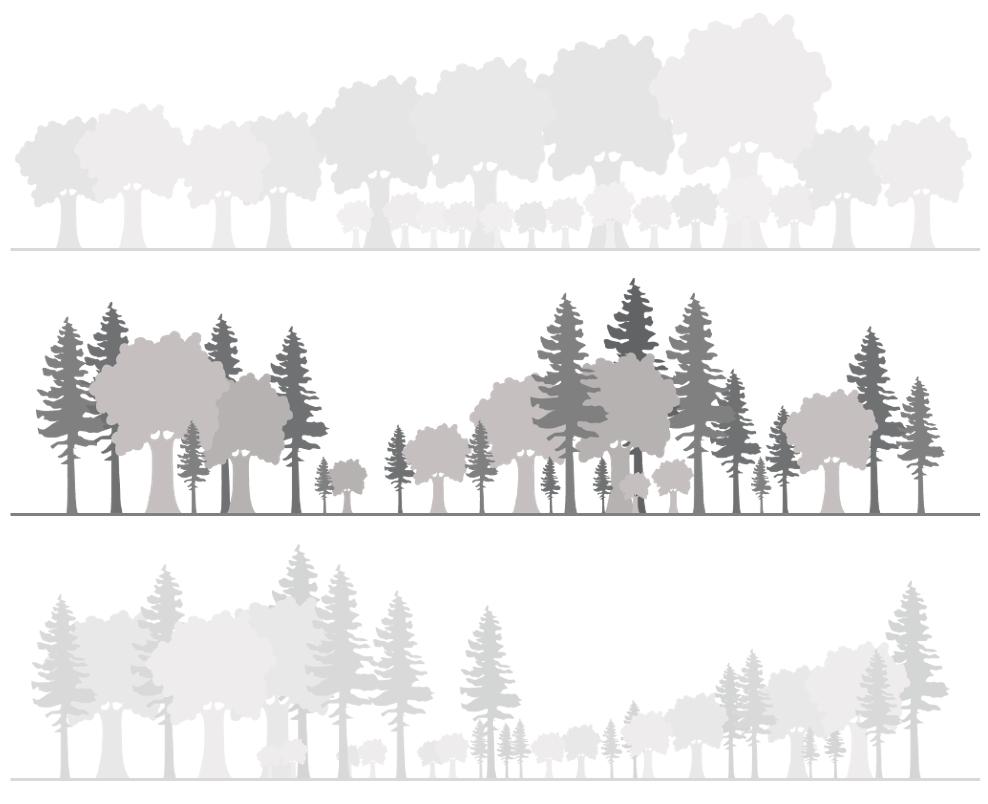

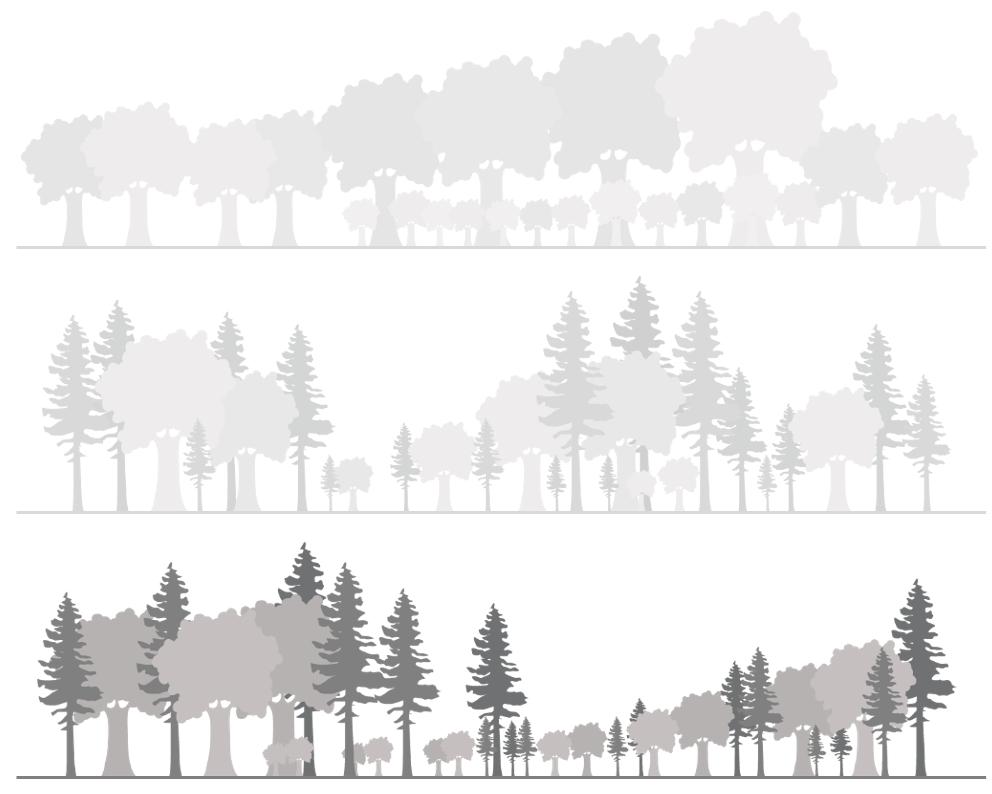

Seit dem 19. Jahrhundert wird in deutschen Wäldern zunehmend der Hochwaldbetrieb angewendet. Dabei wird durch das Schirmschlagverfahren das Lichtangebot reguliert, um eine gleichmäßige Naturverjüngung zu fördern. Beim Femel- und Plenterhieb werden durch ungleichmäßige Auflockerung des Kronendachs verschiedene Baumarten und Altersstufen gefördert, was ein Waldbild schafft, das dem ursprünglichen nahekommt.

Die Rationalisierung der Forstwirtschaft führte jedoch zum Kahlschlagbetrieb und zum Anbau von Monokulturen, insbesondere Fichten, was zu ökologischen Nachteilen führte. Diese Praxis entzieht die Flächen über Jahrzehnte der Lebensgemeinschaft Wald und fördert Oberflächenabfluss und Bodenerosion.

Folgen der Nutzung

Kahlschlagbetriebe und Monokulturen haben negative Auswirkungen auf den Lebensraum Wald. Sie führen zu einer Verringerung der Artenvielfalt und zu einer instabilen Monokultur, die anfällig für Schädlinge, Stürme und andere Umwelteinflüsse ist. Dies gefährdet viele Pflanzen- und Tierarten, die auf vielfältige und stabile Waldökosysteme angewiesen sind.

Gefährdung des Waldes

Die Belastung des Waldes durch Luftverschmutzung hat seit den 1980er Jahren stark zugenommen. Schadstoffe wie Schwefeldioxid, Stickoxide, Ozon und Schwermetalle schädigen die Bäume direkt oder über den Boden. Dies führt zu einer Schwächung der Bäume und erhöht ihre Anfälligkeit für weitere Schäden.

Was ist Wald

- Ein Wald ist eine im Wesentlichen mit Waldbäumen bestockte Grundfläche, in der sich ein charakteristisches Waldklima entwickeln kann.

- Verschiedene Standorte verfügen über spezifische natürliche Waldgesellschaften.

- Waldbau ist die Bewirtschaftung der Wirtschaftswälder unter wirtschaftlichen und waldbaulichen Aspekten.

Wer darf den Wald betreten?

- Jedermann darf jederzeit den Wald zur Erholung betreten.

- Jedoch ist das Fahren im Wald verboten.

Nicht betreten werden dürfen:

- Kulturen (Bestände bis zum Bestandesschluss ca. 2 m)

- Dickungen (geschlossene Bestände bis zur Saftreinigung) etwa bis 7 cm Brusthöhendurchmesser (BHD)

- Waldbaumschulen (Gewinnung junger Forstpflanzen)

- Forstgatter

Holzeinschlagsflächen

Formen der Waldbewirtschaftung

Eine traditionelle Bewirtschaftungsform ist der Niederwaldbetrieb, der heute kaum noch angewendet wird. Hier wurden alle 12 bis 20 Jahre die nachgewachsenen Stockausschläge genutzt, was besonders für das Haselhuhn vorteilhaft war. Der Mittelwaldbetrieb entwickelte sich weiter, indem einzelne Stämme länger geschont wurden, um stärkere Hölzer zu gewinnen. Die Oberhölzer wie Eiche, Pappel, Birke und andere wurden dabei gezielt gepflanzt, während die Niederwaldbewirtschaftung für die Unterhölzer fortgesetzt wurde.

Der Hochwaldbetrieb, eine neuere Form der Bewirtschaftung, setzt auf Verjüngung durch Saat, Naturverjüngung oder Pflanzung. Diese Methode, bei der nicht aus Wurzelstöcken, sondern aus neuen Pflanzen verjüngt wird, definiert den Hochwald.

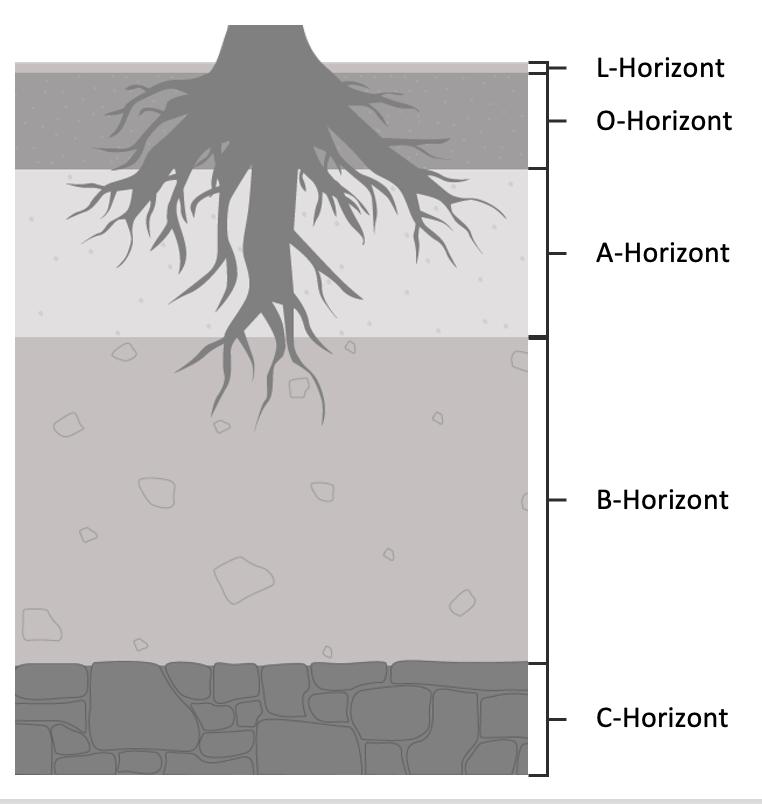

Bodenkunde

- L-Horizont (engl. litter): Streuauflage

- O-Horizont: Organischer Horizont

- A-Horizont: Oberer Mineralboden mit organischer Substanz (Oberboden)

- B-Horizont: Mineralboden mit Ton, Eisen, Aluminium und organischer Substanz (Unterboden)

- C-Horizont: Gesteinsschicht, Ausgangsgestein

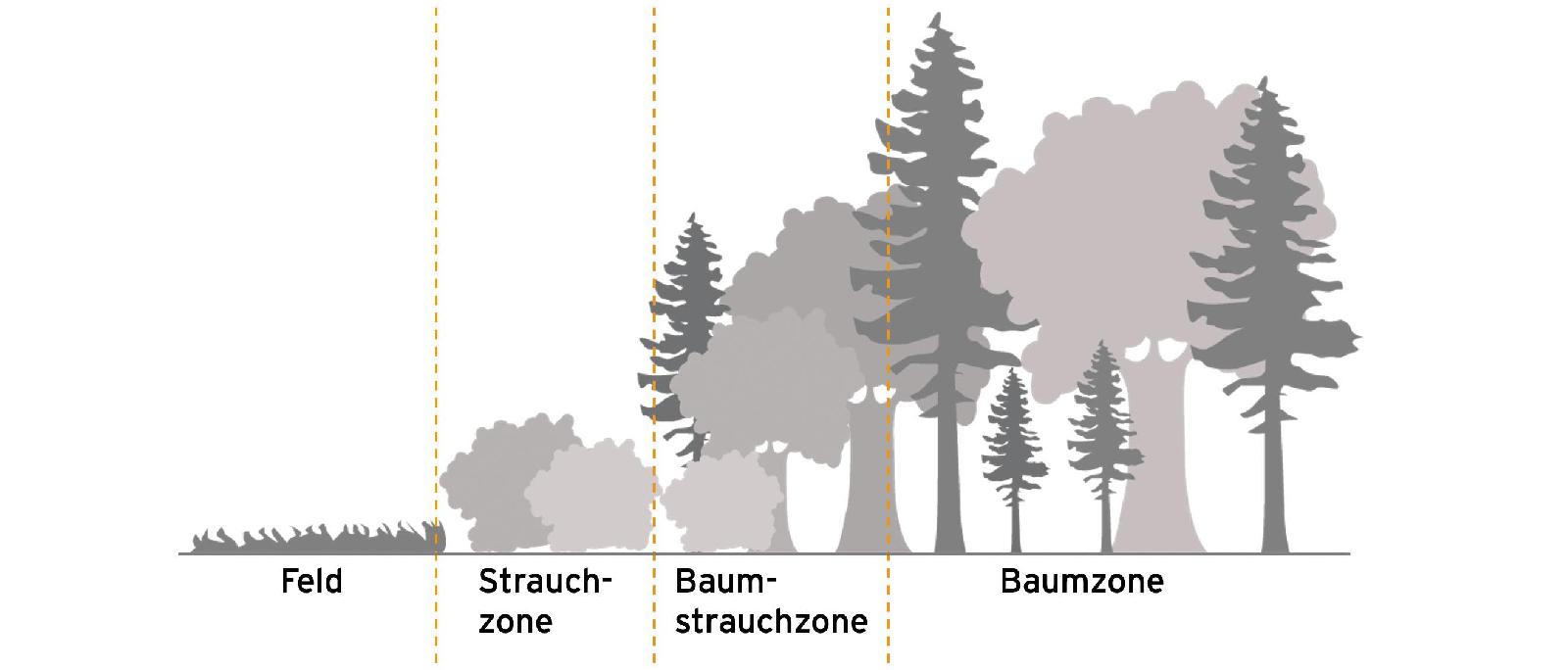

Stratifikation des Waldes

- Baumschicht: Ab 5 m Kronen und Stämme

- Strauchschicht: Bis 5 m

- Krautschicht: Bis 1,5 m

- Moosschicht: 0–15 cm

- Boden-/Wurzelschicht: Bis -5 m Wurzeln

Aufbau des Baum

Baumkrone

- Ort, an dem Photosynthese stattfindet

- Jede Baumart hat Ihre eigene Kronenform

- Kronenform abhängig von äußeren Bedingungen wie z. B. Verbiss

Baumstamm

- Stabiler Holzkörper

- Junge Bäume: Glatte Rinde/Borke; alte Bäume: Meist borkige Rinde/Borke

- Charakteristische Rinde/Borke für jede Baumart

- Aufbau: Kernholz, Splintholz, Kambium, Bast, Borke

- Unterschiedliche Entwicklung durch Wuchsbedingungen

- Mit Konkurrenz: Verwendung als Wertholz, da hohe, astreine und schlanke Stämme

- Ohne Konkurrenz: Verwendung für Brennholz, da kurze, astige und dickere Stämme

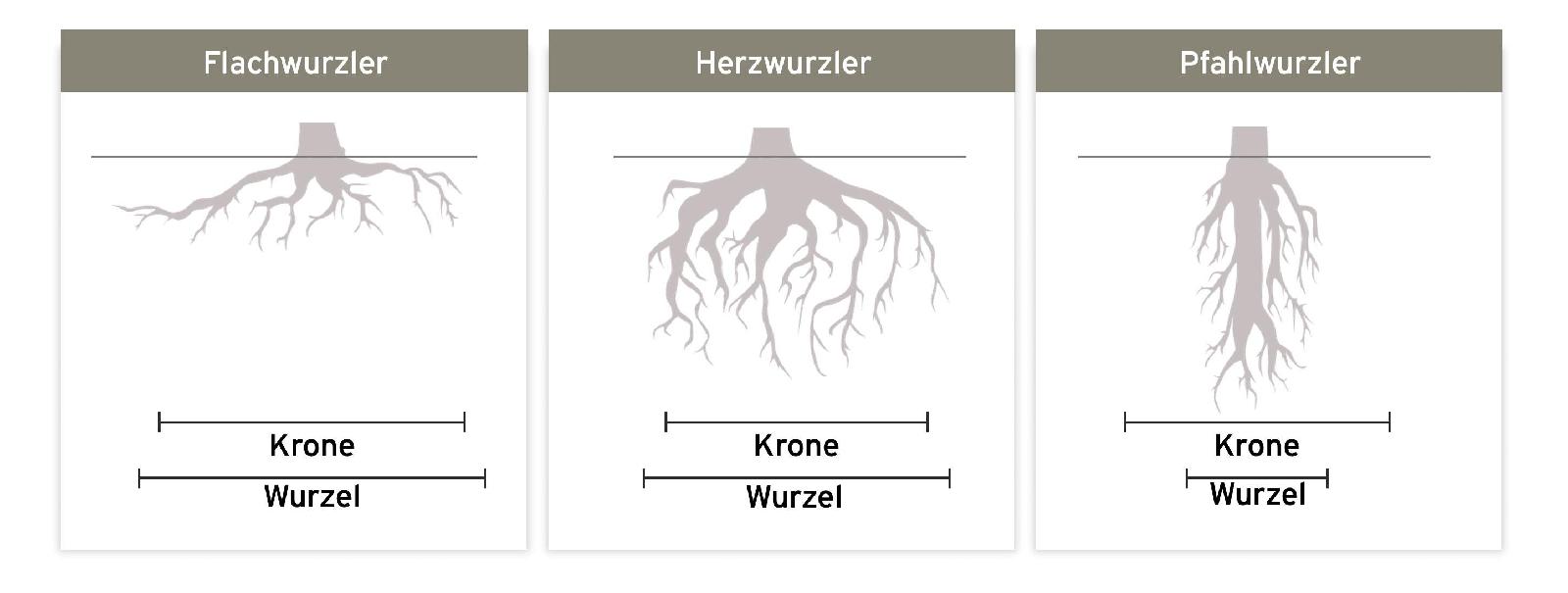

Wurzelarten

Flachwurzler:

— Schlechte Standfestigkeit bei Wind und Sturm

— Wurzeln bilden sich tellerförmig in der oberen Bodenschicht aus

— Z. B. Fichte, Esche, Weide

Herzwurzler:

— Sehr gute Standfestigkeit bei Wind und Sturm

— Größtmögliche Durchwurzelung des Bodens

— Z. B. Lärche, Spitzahorn, Birke

Pfahlwurzler

— Sehr gute Standfestigkeit bei Wind und Sturm

— Tiefreichendes Wurzelwerk

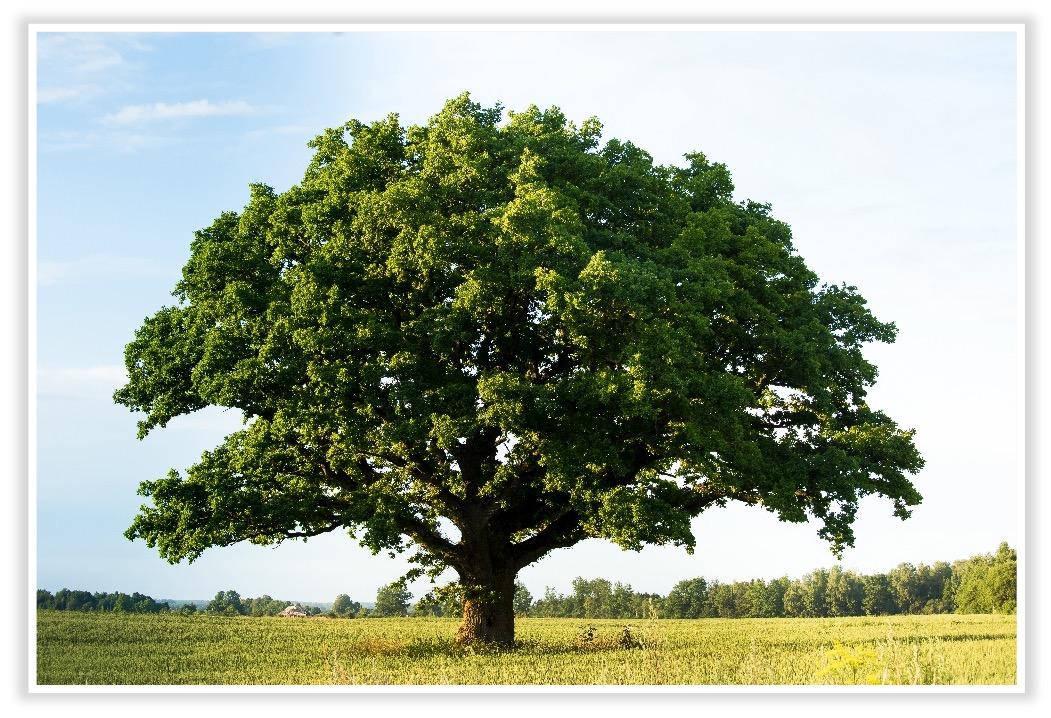

— Z. B. Tanne, Kiefer, Eiche

Waldrandstruktur

Natürliche Wälder

< 0 m:

- Moor, Sumpf

- Auf nährstoffreichen Böden: Erlen-Bruchwälder

- Auf nährstoffarmen Böden: Birken-, Kiefern-, Moorwälder

Tiefland 0–300 m

- Eichenmischwälder: Z. B. Eiche, Birke, Kiefer

- Eichen-Hainbuchenwälder, Auwälder (Weide, Pappel, Ulme, Esche, Stieleiche)

Hügelland 300–500 m:

- Bei saurem Grundgestein: Buche, Traubeneiche

- Bei basischem Grundgestein: Buche, Esche, Ahorn, Linde

Bergland:

- 500–800 m: Eichen-Buchenwälder

- 800–1.200 m: Buchen-Bergmischwälder (z. B. Buche, Tanne, Fichte)

Gebirge und alpine Zone ab 1.200 m:

— Fichtenwälder des oberen Berglandes

Schirmschlag - Verjüngungsverfahren

- Auflichtung auf ganzer Fläche

- Stärkerer Eingriff als bei Durchforstungen

- Lücken der Kronenschicht lassen Licht an den Boden

- Verbleibende Bäume erhalten mehr Standraum

- Verfahren der flächigen und homogenen Naturverjüngung

- Schützender Schirm bleibt erhalten

Nachteil:

- Meist profitieren nur Schattenbaumarten

- Regelmäßige Pflegeeingriffe notwendig

Sinnvoll für Buche, Tanne, Linde

Femelschlag -Verjüngungsverfahren

- Kleinflächige, verhaltene Schläge von etwa doppelter Baumlänge

- Es bilden sich Verjüngungskegel für Schattenbaumarten

- Einzelne Femel werden nach und nach genutzt und erweitert

- Im letzten Zug werden die letzten Schirmbäume entnommen

- Unterschiedliche Baumarten werden gefördert

- Erhalt des Schirmes

- Naturverjüngungsverfahren

- Fördert die vielschichtige Altersstruktur

Sinnvoll für Buche, Tanne, Linde, Eiche, Edellaubhölzer, Fichte, Kiefer

Saumschlag -Verjüngungsverfahren

- Randbereich wird auf doppelte Baumlänge aufgelichtet

- Unter den verbleibenden Schattenbaumarten können sich neue ansamen

- Später wird dieser Streifen im Altholzbereich genutzt und weiter bestandeseinwärts entsprechend verfahren

Sinnvoll für Buche, Tanne, Linde, Eiche, Edellaubhölzer, Fichte, Kiefer

- Erster Eingriff von Nordosten, Schutz gegen Sonnenstrahlen und gegen Westwinde

- Fördert unterschiedliche Baumarten

- Pflegeaufwändig

- Nur bedingte Zielstärkennutzung möglich

Sinnvoll für Buche, Tanne, Linde, Eiche, Edellaubhölzer, Fichte, Kiefer

Die Waldarten

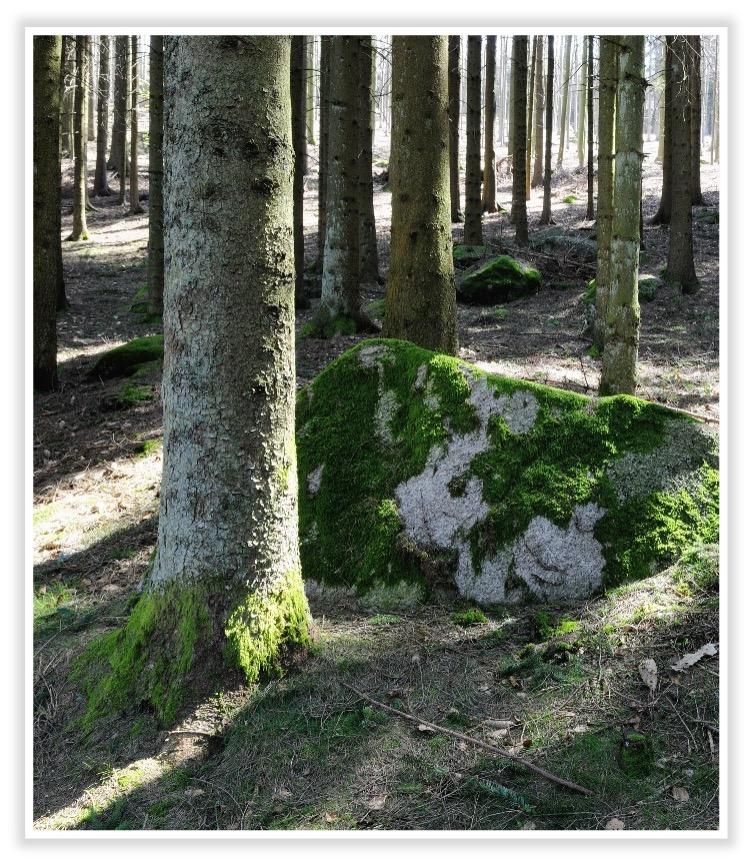

Nadelwald

- Wald aus Nadelbäumen mit Nadelstreuauflage

- Unzersetzte Rohhumusauflage

- Saurer Boden

- Deckung für Wild im Jugendstadium

Laubwald

- Wald mit Laubbäumen

- Eiche und Buche: Nahrung für Wild

Mischwald

- Reinbestand: 90 % einer Baumart

- Mischwald: Min. 10 % einer weiteren Baumart

Funktionen des Waldes

- Nutzfunktion

- Nutzung nachwachsender Rohstoffe durch forstwirtschaftliche Nutzung

- Rohstofflieferant für die Papierindustrie

- Einkommensgrundlage der Waldbesitzer

- Beschäftigungsgrundlage für ca. 1,1 Mio. Beschäftigte im ländlichen Raum

- Schutzfunktion

- Erholungsfunktion

- Nutzfunktion

- Schutzfunktion

- Schutz vor Bodenerosion, Lawinen, Geröllabgängen

- Wasserspeicher von bis zu 200 L/m3 (positiv für den Klimahaushalt)

- Reinigt die Luft

- Immissionsschutz

- Biotop- und Artenschutz

- Erholungsfunktion

- Nutzfunktion

- Schutzfunktion

- Erholungsfunktion

- Erholung für die Bevölkerung

Begrifflichkeiten im Waldbau

Brusthöehndurchmesser (BHD)

- Gemessen in 1,3 m Höhe

- Bestimmung des Durchmessers

- Maß zur Festmeterermittlung

Jungwuchs

- Gegenseitige Astberührung

- Jungwuchs bietet Deckung

- Möglich: Naturverjüngung oder Kultur

Naturverjüngung:

- Wachstum junger Waldbäume aus den Samen der umliegenden Bäume

Kultur:

- Durch künstliche Verjüngung

- Pflanzung/Saat

- Wurzelentwicklung schlechter

- Wildverbiss höher

- Wirtschaftlichkeit schlechter als bei Naturverjüngung

Dickung Jungbestand

- Schlussbildung

- 2–3 m Höhe

- Bis BHD 15 cm

- Bis zur Saftreinigung

Stangenholz

- Bis 20 cm BHD

In dieser Altersstufe findet die erste Nutzung statt (z. B. für den Bau von Hochsitzen)

Baumholz

- Schwaches Baumholz: Ab 20 cm BHD

- Mittleres Baumholz: 35–50 cm BHD

- Starkes Baumholz: > 50 cm BHD

- Durch Licht am Boden wachsen neue Pflanzen und bieten so dem Wild wieder verfügbare Äsung.

PEFC Zertifizierung

Wildbestände gelten dann als angepasst, wenn die Verjüngung der Hauptbaumarten ohne Schutzmaßnahmen möglich ist und erhebliche, frische Schälschäden an den Hauptbaumarten nicht großflächig auftreten.

Weiterhin Auflagen der Waldbewirtschaftung und der Holzernte beachten!

Sukzession

- Entwicklungsphase mit Pionierbäumen

- Schnellwüchsig

- Anspruchslos

- Verbreitung durch flugfähige Samen und Vögel

- Lange Keimfähigkeit

- Frühe Fluktuation

- Geringe Lebenserwartung

- Meist Lichtbaumarten

Birke, Kiefer, Lärche, Eberesche, Aspe, Weide

Altersbestimmung

Altersbestimmung am lebenden Baum: Astquirle

Altersbestimmung am liegenden Baum: Altersringe

Bestockung

- Bestockungsgrad: Anteil einer mit Bäumen bestockten Waldfläche

- Mit zunehmendem Alter benötigen Bäume mehr Standraum

Überhälter

Überhälter sind einzelne alte Bäume, die der Naturverjüngung dienen und die bei einem Kahlhieb stehen gelassen werden.

Weisergatter

- Weisergatter weisen dem Waldbesitzer, wie sich der Wald ohne Verbissbelastung entwickeln würde.

- Kleine, wilddicht eingezäunte Areale

Hochwald

- Natürlich oder künstlich

- Aus Kernwuchs (Samen)

- Höhenunabhängig

Niederwald

- Alte Wirtschaftsform

- Stockausschlag und Wurzelbrut

- Kurze Umtriebszeit

- Hainbuche, Hasel, Linde

- Unter 1 % der deutschen Waldfläche

- Mittelwald: Mischform aus Hoch- und Niederwald

Monokultur

- Künstlich angelegter Wirtschaftswald mit einer Baumart

- Arm an anderen Baumarten

Naturnahe Waldbewirtschaftung

- Naturnahe Bewirtschaftung: Viel Naturverjüngung

- Standortangepasste Baumarten

- Kleinflächig, horizontal, vertikal und zeitlich strukturiert

- Einzelstammentnahme ist kostenintensiv

Pflanzenverband

Standraum für einen Baum bei der Pflanzung

Z-Baum

- Zukunftsbaum

- Mittelpunkt der Waldpflege

- Wertvolle, qualitativ hochwertige, gesunde Bäume

- Sollen das Zielalter erreichen

Forstschädlinge

- Dazu zählen Tiere, Pflanzen, Mikroorganismen

- Sie beeinflussen den Wald negativ

- Nadelbäume: Z. B. Rotfäule, Hallimasch, Borkenkäfer (Buchdrucker & Kupferstecher), Nonne

- Laubbäume: Z. B. Schwammspinner, Eichenprozessionsspinner

Forstschädlinge - Pilze

Rotfäule

- Nadelbäume betroffen, häufig an Fichten

- Unterer Stammteil wird entwertet

- Entstehung bei Verletzung der Rinde

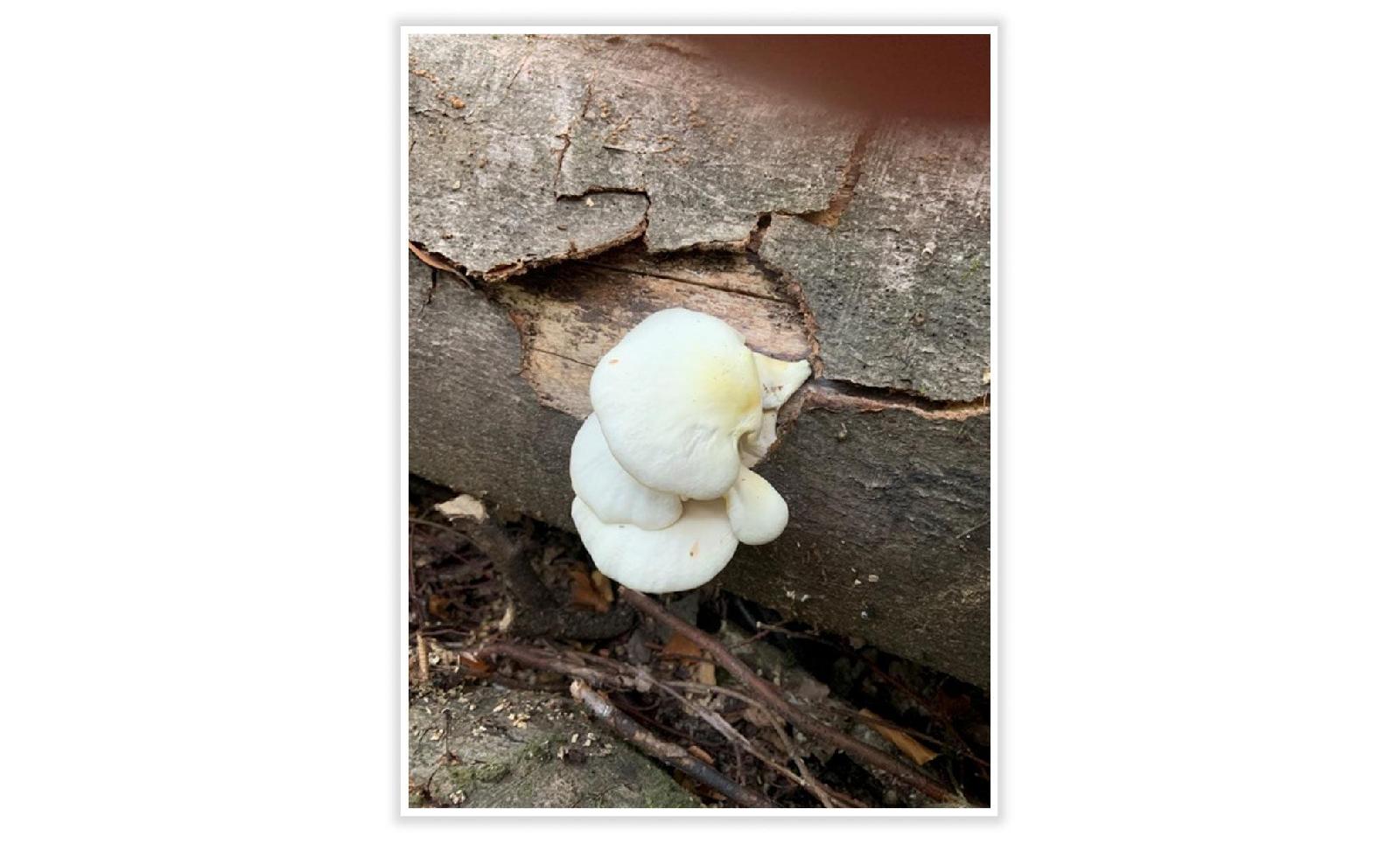

Hallimasch

- Nadelholz betroffen, häufig an Fichten, Kiefern und Lärchen

- Bäume können absterben

- Weißes Pilzgeflecht

- Vorbeugung: Wurzelverletzungen vermeiden

Eschentriebsterben

- Junge Triebe der Esche werden befallen und sterben ab

- Eschen erholen sich oder sterben ab

- Pilz überwintert im abgefallenen Laub

Schüttepilze

- Nadeln von Douglasien befallen, auch Fichten- und Tannennadeln

- Baum wirft Nadeln ab

- Verluste beim Zuwachs, kann zum Absterben führen

- Es gibt keine Bekämpfung

- Vorbeugung: Pflanzendichte reduzieren

Teerfleckenkrankheit

- Häufig an Ahorn

- Dunkle, runde Flecken auf den Blättern; Verlust beim Zuwachs

- Es gibt keine Bekämpfung

Stäublingspilze

Forstschädlinge- Schmetterlinge

Nonne

- Flugzeit: Juli/August

- Frisst Nadeln von Fichte und Kiefer

- Vernichtet ganze Wälder

- Überwachung/Prognose: Falterfänge mit Pheromonen

- Bekämpfung: Häutungshemmer

Schwammspinner

- Flugzeit: Juli/August

- Frisst Blätter von Laub- und Nadelbäumen

- Schädigt die Eiche stark

- Überwachung/Prognose: Gelegezählung und Falterfänge mit Pheromonen

- Bekämpfung: Häutungshemmer

Eichenprozessionsspinner

- Befällt nur Eichen

- Kann für die Eiche gefährlich sein

- Gesundheitsgefahr durch Raupenhaare

Forstschädlinge – Borkenkäfer

Buchdrucker

- Häufig an Fichten

- Legt Brutgänge unter der Rinde ab, wodurch die Rindenschicht beschädigt wird

- Bei warmen Sommern großes VermehrungspotentialStändige Gefahr für Fichtenmonokulturen

- Nach Sturmwurf/Windbrauch können ganze Fichtenwälder absterben

- Erkennbar: Nadelverfärbung, Spechtspiegel, Bohrmehl am Stammfuß, Harztröpfchen am Stamm, Bohrlöcher

Kupferstecher

- „Kleiner Bruder“ des Buchdruckers

- Oberster Kronenbereich wird befallen

- Wipfel verfärben sich und sterben ab

Buchdrucker: Befällt starke Fichten

Kupferstecher: Befällt schwache Fichten

Natürliche Feinde: Spechte, Meisen, Käfer, Schlupfwespen, diverse Fliegen

Forstschädlinge Käfer

Großer Brauner Rüsselkäfer

- Frisst Rinden von jungen Pflanzen

- Pflanze kann absterben

- Problem der Kahlschlagwirtschaft

- Hinterlässt ein pockennarbenartiges Fraßbild

Forstschädlinge Nagetiere

Mäuse:

- Bekämpfung mit Schlagfallen (erst nach Prognose)

- Erst als letztes Mittel Mäusegift nutzen

- Prädatoren: Fuchs, Wiesel, Marder, Greifvögel

Erdmaus/Feldmaus:

- Ringelt junge Laubbäume

- Totfraß

Rötelmaus:

- Frisst dünne Zweige von Laub- und Nadelbäumen

- Kann gut klettern

Schermaus:

- Frisst bis armdicke Wurzeln junger Bäume

- Befindet sich v. a. auf Erstaufforstungen

Forstschädlinge - Schalenwild

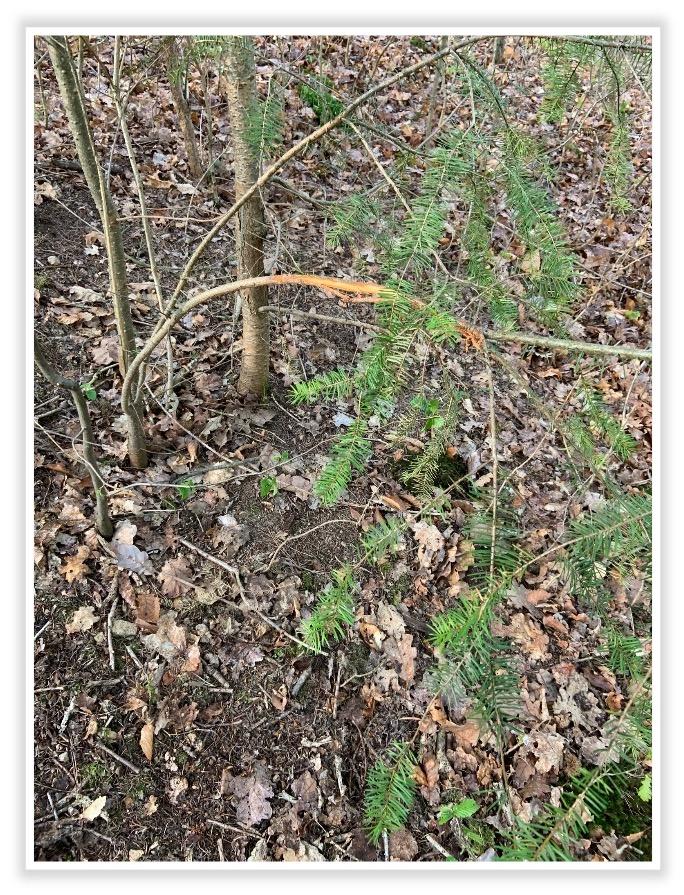

Verbiss an Knospen sorgt für Entmischung, führt zu Zuwachsverlusten (Terminalknospenverbiss) und stört die Verjüngung des Waldes

- Kann zu höheren Pflegekosten und Zwieseln führen

- Seitenknospenverbiss ist weniger gravierend

Verfegen junger Bäume:

- Rinde wird verletzt

- Bäume werden beschädigt und können absterben

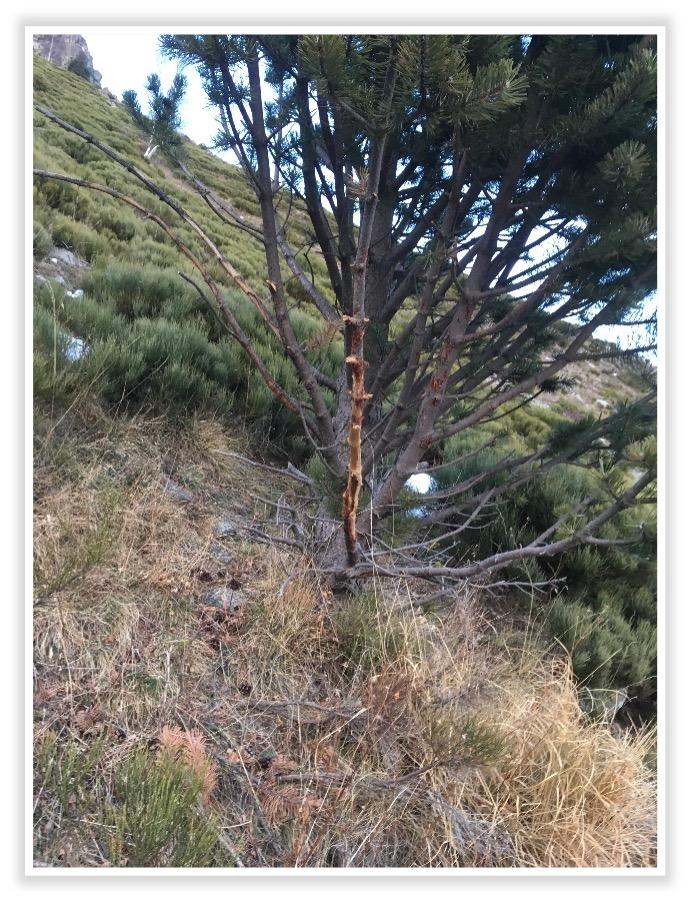

Schälen von Rinde führt zu Zuwachsverlusten und Holzentwertung:

- Sommerschäle: Wild kann ganze Rindenlappen vom Stamm ziehen

- Winterschäle: Schaden bestehen aus vielfältigen Zahnspuren

Schlagschäden an jungen Bäumen

— Durch Rothirsch selten

— Waldschutzmaßnahmen gegen Schalenwildschäden sind immer mit den Waldbesitzern abzusprechen!

Rotfäule/Weißfäule

- Pilze, die zum Faulen des Stammes von innen her führen

- Sporen dringen durch Verletzungen der Rinde ein

- Auch möglich: Falscher Standort

Windwurf

- Durch Wind entwurzelte oder geknickte Bäume

- Besonders gefährdet: Flachwurzler an falschem Standort (Fichte)

Windbruch

Durch Wind gebrochene, aber nicht geworfene Bäume.

Waldbegründung und Verjüngung

Natürliche Arten der Waldbegründung und Verjüngung:

- Anflug

- Aufschlag

- Stockausschlag Künstliche Arten der Waldbegründung und Verjüngung:

- Pflanzung

- Saat

Waldverjüngungsformen:

- Kahlschlag

- Einzelstammentnahme

- Naturverjüngung

Maßeinheiten

- Festmeter (fm)

- Raummeter (rm)

- Schüttraummeter (Srm)

Totholz

Lebensraum für viele Arten

Umtriebszeiten

Zeit von Bestandesbegründung bis zur Ernte

- Fichte = 60–100 Jahre

- Kiefer = 100–140 Jahre

- Tanne = 120–160 Jahre

- Buche = 120–160 Jahre

- Eiche = 140–250 Jahre

Das tatsächliche Endnutzungsalter kann aus betrieblichen Gründen abweichen.

Lichtbaumarten

- Baumarten mit hohem Lichtbedarf

- Geringe Schattenverträglichkeit

- Von Natur aus weitständige, durchsonnte Bestände

- Schnelles Jugendwachstum

- Erle, Eiche, Weide, Birke, Esche, Kiefer, Lärche, Pappel (teils Pionierbaumarten)

„Ist das eine Erle? EiWei BittEschön - das ist die KieLär Pappel“

Halbschattenbaumarten

- Vertragen leichte Beschattung: Hainbuche, Fichte, Linde, Bergahorn, Ulme, Douglasie

„HaiFi, LiBer Udo“

Schattenbaumarten

- Schattenverträgliche Baumarten

- In fortgeschrittenen Sukzessionsstadien

- Von Natur aus dichte, geschlossene, lichtarme Bestände

- Jungwuchs gedeiht im Schatten der Altbestände

- Langsamwüchsig

- 1/10–1/100 der Lichtmenge genügen

- Tanne, Buche, Eibe

„TaBu ist die Eibe“ (Giftig!)

Wurzelsysteme

| Wurzelart | Eigenschaften | Standorte | Standfestigkeit | Baumarten |

| Flachwurzler | Wurzeln breit und nah an der Oberfläche, empfindlich gegen Trockenheit | Feuchte Böden, hohe Wasserverfügbarkeit | Weniger standfest | Fichte, Birke, Weide |

| Pfahlwurzler | Tiefe Hauptwurzel, dringt tief in den Boden, widerstandsfähig gegen Trockenheit | Gut durchlässige Böden, tiefgründige Standorte | Sehr standfest | Eiche, Kiefer, Tanne |

| Herzwurzler | Kombination aus tiefen und seitlichen Wurzeln, gute Versorgung auch in Trockenperioden | Verschiedene Böden, anpassungsfähig | Mittelmäßig standfest | Buche, Ahorn, Linde |

Lichtbedarf

| Eigenschaften | Baumarten | Lichtbaumart | Halbschattenbaumart | Schattenbaumart |

| Benötigen viel Licht, wachsen schnell, aber empfindlich gegenüber Konkurrenz | Kiefer, Birke, Lärche | Kiefer, Birke, Lärche | - | - |

| Tolerieren sowohl Licht als auch Halbschatten, moderate Wachstumsrate | Ahorn, Eiche, Esche | - | Ahorn, Eiche, Esche | - |

| Können auch bei wenig Licht gedeihen, langsame Wachstumsrate | Buche, Tanne, Fichte | - | - | Buche, Tanne, Fichte |