Waidlexikon

Wir haben die wichtigsten jagdlichen Begriffe in unserem Waidlexikon erklärt – Über die Suche oder den Anfangsbuchstaben kannst Du Deinen Begriff suchen.Der gesuchte Beitrag ist nicht dabei? Schreib uns eine Nachricht über den Button Feedback (Frag die Jagdausbilder). Unser Team der Jagdausbilder beantwortet die Frage gerne und wir ergänzen den Eintrag in unserem Waidlexikon.

Wanderratte

Wanderratte:

| Merkmal | Beschreibung |

| Deutscher Name | Wanderratte |

| Wissenschaftlicher Name | Rattus norvegicus |

| Aussehen | |

| - Größe | Körperlänge 20-28 cm, Schwanzlänge 18-25 cm |

| - Gewicht | 200-500 g, Männchen meist größer als Weibchen |

| - Fell | Grob, meist graubraun, Unterseite heller |

| - Ohren und Augen | Kleine, runde Ohren; kleine, dunkle Augen |

| Lebensraum | |

| - Verbreitung | Weltweit, besonders in menschlichen Siedlungen |

| - Standorte | Städte, Dörfer, landwirtschaftliche Flächen, Uferzonen, Kanalsysteme, Müllhalden |

| Ökologische Rolle | |

| - Nahrungsquelle | Allesfresser, ernährt sich von Abfällen, Pflanzen, kleinen Tieren, Getreide, Nüssen |

| - Verhalten | Vorwiegend nachtaktiv, sehr anpassungsfähig und opportunistisch |

| Fortpflanzung | |

| - Brutzeit | Ganzjährig, besonders bei ausreichendem Nahrungsangebot |

| - Wurfgröße | 6-12 Junge pro Wurf |

| - Brutdauer | Trächtigkeitsdauer etwa 21-24 Tage |

| - Junge | Nesthocker, werden blind und nackt geboren, öffnen die Augen nach etwa 2 Wochen |

| Kulturelle Bedeutung | |

| - Schädlingsbekämpfung | Bedeutender Hygieneschädling, Überträger von Krankheiten, daher intensive Bekämpfung |

| - Forschung | Weit verbreitet in der wissenschaftlichen Forschung als Modellorganismus |

| Schutzstatus | |

| - Gesetzlicher Schutz | Keine speziellen Schutzmaßnahmen, aufgrund der Schädlingsproblematik oft bekämpft |

| - Bedrohungen | Habitatverlust und direkte Bekämpfungsmaßnahmen durch den Menschen |

| Verhalten und Merkmale | |

| - Sozialverhalten | Leben in hierarchisch strukturierten Gruppen |

| - Kommunikation | Nutzen eine Vielzahl von Lauten, Körpersignalen und Duftmarkierungen zur Kommunikation |

| - Intelligenz | Hochintelligent, lernfähig, und in der Lage, komplexe Aufgaben zu lösen |

| - Bauverhalten | Graben von unterirdischen Bauen und Tunnelsystemen |

| Besonderheiten | |

| - Krankheitsüberträger | Überträger von Krankheiten wie Leptospirose, Hantavirus, Salmonellen |

| - Schwimmfähigkeit | Gute Schwimmer, können längere Zeit im Wasser verbringen |

Warnbruch

Der Warnbruch ist ein kreisförmiger, fast vollständig bedeckter Bruch, der Gefahr signalisiert.

Wartebruch

Der Wartebruch ist ein Bruchzeichen das signalisiert, an dieser Stelle zu warten.

Ein unbefegter Bruch, der armlang ist, besteht aus zwei kreuzförmig übereinander gelegten Brüchen, deren gewachsene Spitzen in Folgerichtung zeigt.

Warten aufgegeben

Unter „Warten aufgegeben“ versteht man ein Bruchzeichen das signalisiert, dass das Warten aufgeben wurde. Die Zweige der beiden Wartebrüche werden entfernt und die Folge ist in die gewachsen Seite des Bruches.

Waschbär

Waschbären:

| Merkmal | Beschreibung |

| Deutscher Name | Waschbär |

| Wissenschaftlicher Name | Procyon lotor |

| Aussehen | |

| - Größe | Körperlänge 40-70 cm, Schwanzlänge 20-40 cm |

| - Gewicht | 3,5-9 kg, abhängig von Jahreszeit und Lebensraum |

| - Fell | Graubraun bis schwarz, dicht und flauschig, charakteristische Gesichtsmaske und buschiger Ringelschwanz |

| - Augen und Ohren | Kleine, dunkle Augen; kleine, runde Ohren |

| Lebensraum | |

| - Verbreitung | Ursprünglich Nordamerika, eingeführt und etabliert in Europa, Asien |

| - Standorte | Wälder, urbane Gebiete, Feuchtgebiete, Parks, Gärten |

| Ökologische Rolle | |

| - Nahrungsquelle | Allesfresser, ernährt sich von Früchten, Nüssen, Insekten, kleinen Wirbeltieren, Fischen, Abfällen |

| - Verhalten | Vorwiegend nachtaktiv, sehr anpassungsfähig und opportunistisch |

| Fortpflanzung | |

| - Brutzeit | Paarungszeit im Spätwinter bis Frühjahr |

| - Wurfgröße | 2-7 Junge pro Wurf |

| - Brutdauer | Trächtigkeitsdauer etwa 63 Tage |

| - Junge | Nesthocker, werden blind und taub geboren, öffnen die Augen nach etwa 3 Wochen |

| Kulturelle Bedeutung | |

| - Symbolik und Mythologie | In der nordamerikanischen Kultur als clever und schelmisch angesehen |

| - Haustiere und Pelz | Manchmal als Haustiere gehalten, historisch auch wegen ihres Pelzes gejagt |

| Schutzstatus | |

| - Gesetzlicher Schutz | In einigen Regionen geschützt, aber oft als invasive Art betrachtet und reguliert |

| - Bedrohungen | Verlust von Lebensraum, Verkehr, direkte Bekämpfungsmaßnahmen |

| Verhalten und Merkmale | |

| - Sozialverhalten | Leben oft in kleinen Familiengruppen, besonders während der Jungenaufzucht |

| - Kommunikation | Nutzen eine Vielzahl von Lauten, Körpersignalen und Duftmarkierungen zur Kommunikation |

| - Intelligenz | Hochintelligent, lernfähig, und in der Lage, komplexe Aufgaben zu lösen |

| - Bauverhalten | Bevorzugen Baumhöhlen, Erdhöhlen, und manchmal Dachböden oder Scheunen |

| Besonderheiten | |

| - Waschverhalten | Der Name "Waschbär" kommt vom häufigen Eintauchen von Nahrung ins Wasser, ein Verhalten, das vor allem in Gefangenschaft beobachtet wird |

| - Anpassungsfähigkeit | Hervorragend an verschiedene Umgebungen angepasst, auch in urbanen Gebieten erfolgreich |

Washingtoner Artenschutzübereinkommen

Das Washingtoner Artenschutzabkommen, auch bekannt als CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), ist ein internationales Abkommen zum Schutz bedrohter Arten vor dem Aussterben durch den regulierten Handel mit Wildtieren und -pflanzen. Es wurde 1973 unterzeichnet und ist eines der bedeutendsten internationalen Abkommen zum Schutz der Biodiversität.

Das Abkommen regelt den internationalen Handel mit gefährdeten Arten durch drei Anhänge, die die verschiedenen Schutzstufen der Arten festlegen:

1. Anhang I: Enthält gefährdete Arten, bei denen der internationale Handel nur in Ausnahmefällen erlaubt ist, beispielsweise für wissenschaftliche Zwecke oder zur Erhaltung.

2. Anhang II: Enthält Arten, bei denen der internationale Handel überwacht werden muss, um sicherzustellen, dass er nicht die Bestände gefährdet.

3. Anhang III: Enthält Arten, bei denen ein Mitgliedsland den Handel überwacht und genehmigt.

Das Washingtoner Artenschutzabkommen wird von den Vertragsparteien regelmäßig überarbeitet, um neue wissenschaftliche Erkenntnisse zu berücksichtigen und den Schutz bedrohter Arten zu verstärken.

Wasseramsel

Wasseramsel:

| Merkmal | Beschreibung |

| Deutscher Name | Wasseramsel |

| Wissenschaftlicher Name | Cinclus cinclus |

| Aussehen | |

| - Größe | Klein, etwa 18 cm lang |

| - Gefieder | Dunkelbraun bis schwarz, mit auffälliger weißer Brust |

| - Flügel | Kurz und abgerundet |

| - Schwanz | Kurz und gerade |

| Lebensraum | |

| - Verbreitung | Europa, Nordafrika, Asien |

| - Standorte | Bevorzugt klare, schnell fließende Bäche und Flüsse mit felsigen Ufern |

| Ökologische Rolle | |

| - Nahrungsquelle | Ernährt sich von aquatischen Insekten, Larven, kleinen Fischen und Krebstieren |

| - Jagdverhalten | Taucht und schwimmt unter Wasser, um Beute zu fangen |

| Fortpflanzung | |

| - Brutzeit | Frühling bis Sommer |

| - Nestbau | Kugelförmige Nester aus Moos und Pflanzenmaterial, oft in Ufernähe oder hinter Wasserfällen |

| - Gelegegröße | 4-6 Eier |

| - Brutdauer | Etwa 16-18 Tage |

| - Junge | Nesthocker, werden nach etwa 20-24 Tagen flügge |

| Kulturelle Bedeutung | |

| - Volkskultur | Bekannt für ihre einzigartigen Tauchfähigkeiten und ihre Vorliebe für saubere Gewässer |

| - Symbolik | Oft als Indikator für gesunde, unverschmutzte Gewässer angesehen |

| Schutzstatus | |

| - Gesetzlicher Schutz | Geschützt nach dem Bundesnaturschutzgesetz und der Vogelschutzrichtlinie der EU |

| - Bedrohungen | Verschmutzung von Gewässern, Habitatverlust durch Flussregulierung und Staudämme |

| Verhalten und Merkmale | |

| - Gesang | Laut und melodisch, oft in der Nähe von fließendem Wasser zu hören |

| - Territorialverhalten | Sehr territorial, verteidigt Brutrevier energisch |

| - Winterverhalten | Bleibt meist im gleichen Gebiet, einige nördliche Populationen ziehen im Winter in südlichere Regionen |

| - Flugverhalten | Schneller, direkter Flug knapp über der Wasseroberfläche |

| Besonderheiten | |

| - Tauchen | Einziger Singvogel, der aktiv tauchen und schwimmen kann |

| - Fütterung der Jungen | Eltern bringen den Jungen unter Wasser gefangene Nahrung |

Wasserfrosch

Wasserfrosch:

| Merkmal | Beschreibung |

| Deutscher Name | Wasserfrosch |

| Wissenschaftlicher Name | Pelophylax esculentus (früher Rana esculenta) |

| Aussehen | |

| - Größe | Mittelgroß, etwa 6-10 cm lang |

| - Farbe | Variabel, meist grün bis braun mit dunklen Flecken, oft mit einem hellen Mittelstreifen auf dem Rücken |

| - Haut | Glatt und feucht |

| - Augen | Große, hervorstehende Augen mit horizontalen Pupillen |

| Lebensraum | |

| - Verbreitung | Europa |

| - Standorte | Bevorzugt stehende oder langsam fließende Gewässer wie Teiche, Seen, Sümpfe, Gräben |

| Ökologische Rolle | |

| - Nahrungsquelle | Ernährt sich von Insekten, Spinnen, Würmern und anderen kleinen Wirbellosen |

| - Jagdverhalten | Lauerjäger, fängt Beute mit schnellem Zungenschuss |

| Fortpflanzung | |

| - Laichzeit | Frühling bis Frühsommer |

| - Laich | Legt Laichballen in flachem Wasser ab, bis zu mehreren Tausend Eier |

| - Kaulquappen | Schlüpfen nach etwa 1-2 Wochen, Metamorphose nach 2-3 Monaten |

| Kulturelle Bedeutung | |

| - Nutzung in der Küche | Früher als Delikatesse ("Froschschenkel") in einigen europäischen Ländern genutzt |

| - Volkskultur | Oft in Märchen und Geschichten als Symbol für Reinheit und Transformation |

| Schutzstatus | |

| - Gesetzlicher Schutz | Geschützt nach dem Bundesnaturschutzgesetz und der FFH-Richtlinie der EU |

| - Bedrohungen | Verlust von Lebensräumen, Verschmutzung, Klimawandel |

| Verhalten und Merkmale | |

| - Gesang | Männchen rufen während der Paarungszeit laut und variabel, oft als "Quaken" bezeichnet |

| - Territorialverhalten | Territorial während der Fortpflanzungszeit, Männchen verteidigen Rufplätze |

| - Winterverhalten | Hält Winterruhe im Schlamm oder unter Wasser |

| - Tarnung | Gute Tarnung durch gefleckte Hautmuster, angepasst an die Umgebung |

| Besonderheiten | |

| - Hybridogenese | Wasserfrosch ist oft ein Hybrid aus dem Teichfrosch (Pelophylax lessonae) und dem Seefrosch (Pelophylax ridibundus) |

| - Anpassungsfähigkeit | Sehr anpassungsfähig an verschiedene Lebensräume, von natürlichen Gewässern bis zu künstlichen Teichen |

Wasserjagd

Unter "Wasserjagd" versteht man alle Jagdarten, die auf oder am Wasser durchgeführt werden. Sie erfordert eine gute Tarnung, da Wasserwild eine ausgezeichnete Sehkraft besitzt. Zusätzlich sind zuverlässige Jagdhunde unverzichtbar. Oft werden die Morgen- und Abendstunden genutzt, um auf die Jagd zu gehen.

Wasserralle

Wasserralle:

| Merkmal | Beschreibung |

| Deutscher Name | Wasserralle |

| Wissenschaftlicher Name | Rallus aquaticus |

| Aussehen | |

| - Größe | Mittelgroß, etwa 23-28 cm lang |

| - Flügelspannweite | 38-45 cm |

| - Gewicht | 80-180 g |

| - Gefieder | Oberseite olivbraun mit schwarzen Streifen, Unterseite blaugrau, Flanken schwarz-weiß gebändert |

| - Schnabel | Lang, rot und leicht nach unten gebogen |

| - Beine | Grünlich-braun |

| Lebensraum | |

| - Verbreitung | Europa, Asien, Nordafrika |

| - Standorte | Bevorzugt Sümpfe, Schilfgürtel, Feuchtwiesen, Uferzonen |

| Ökologische Rolle | |

| - Nahrungsquelle | Ernährt sich von Insekten, Krebstieren, Weichtieren, kleinen Fischen und Pflanzen |

| - Jagdverhalten | Sucht Nahrung am Boden oder im flachen Wasser, oft im dichten Schilf versteckt |

| Fortpflanzung | |

| - Brutzeit | Frühling bis Sommer |

| - Nestbau | Nest gut versteckt im dichten Schilf oder Gras, gebaut aus Pflanzenteilen |

| - Gelegegröße | 6-11 Eier |

| - Brutdauer | Etwa 19-22 Tage |

| - Junge | Nestflüchter, können nach wenigen Tagen das Nest verlassen und werden von den Eltern geführt |

| Kulturelle Bedeutung | |

| - Volkskultur | Weniger bekannt, aber geschätzt von Vogelbeobachtern |

| - Symbolik | In einigen Kulturen als Zeichen für Heimlichkeit und Anpassungsfähigkeit angesehen |

| Schutzstatus | |

| - Gesetzlicher Schutz | Geschützt nach dem Bundesnaturschutzgesetz und der Vogelschutzrichtlinie der EU |

| - Bedrohungen | Lebensraumverlust durch Entwässerung von Feuchtgebieten, Umweltverschmutzung, Störungen durch menschliche Aktivitäten |

| Verhalten und Merkmale | |

| - Gesang | Lautes, quiekendes "kicking" oder "krik-krik", oft in der Dämmerung oder nachts zu hören |

| - Territorialverhalten | Territorial während der Brutzeit, verteidigt das Revier energisch |

| - Flugverhalten | Fliegt selten, bevorzugt Laufen und Schwimmen |

| - Winterverhalten | Teilzieher, nördliche Populationen ziehen im Winter in mildere Gebiete, während südliche Populationen weitgehend ortstreu sind |

Wasserwild

Unter "Wasserwild" bezeichnet man alle auf Schwimmen und Tauchen spezialisierte Vögel, die dem Jagdrecht unterliegen.

WBK

Unter "WBK" versteht man den Begriff Waffenbesitzkarte.

Die Waffenbesitzkarte ist eine behördliche Genehmigung, die den Erwerb und Besitz erlaubnispflichtiger Waffen und Munition gestattet. Auf der Karte sind die Waffen verzeichnet, die der Inhaber besitzen darf.

Jäger erhalten eine grüne Waffenbesitzkarte. Sportschützen können abhängig von den Umständen entweder eine grüne oder gelbe Waffenbesitzkarte besitzen. Eine rote Waffenbesitzkarte ist speziell für Schusswaffensammler vorgesehen.

Abzugrenzen hiervon ist der Waffenschein, der das Führen der eingetragenen Waffen erlaubt.

Wechsel

Unter "Wechsel" versteht man die Wege, die Wild regelmässig nutzt.

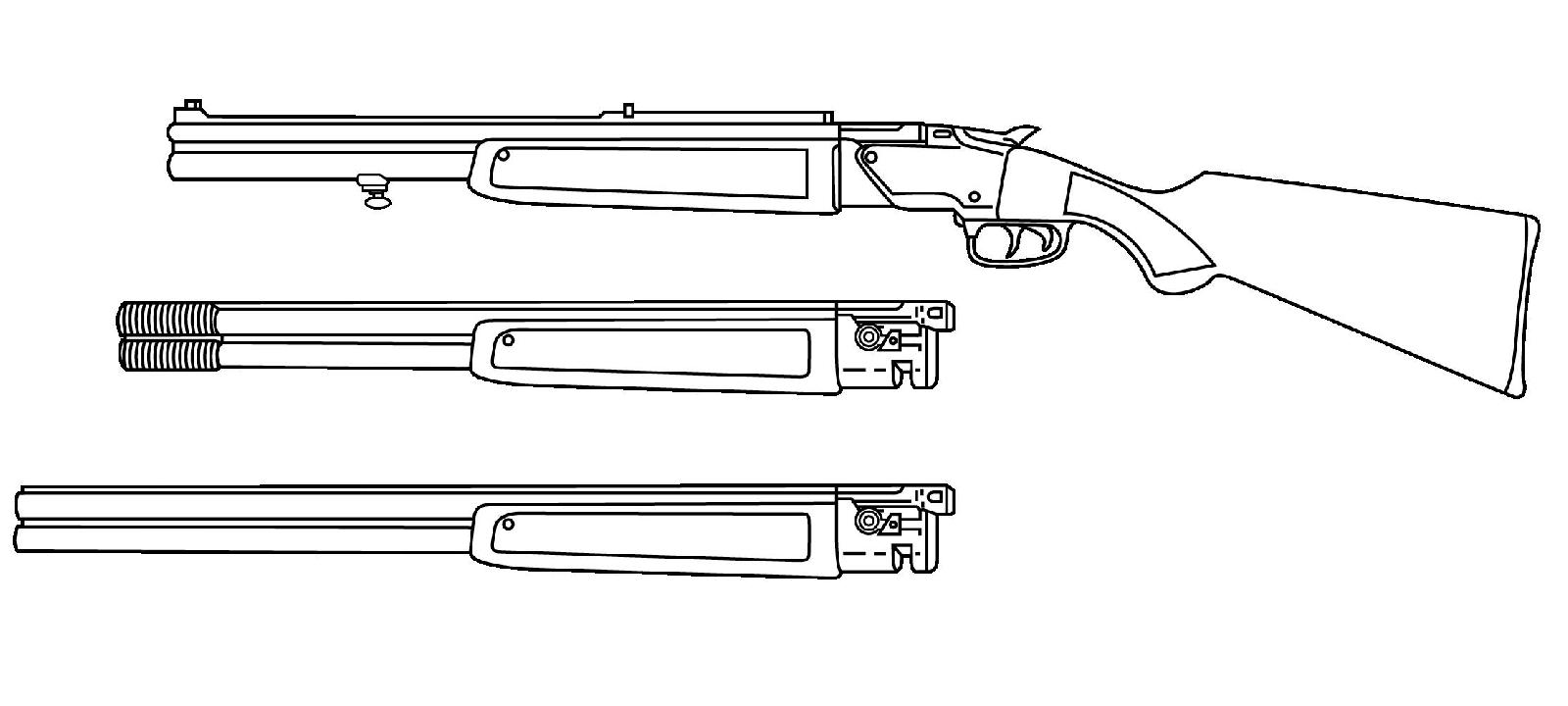

Wechsellauf

Ein Wechsellaufbei Waffen bezieht sich auf ein System, bei dem der Lauf einer Schusswaffe einfach ausgetauscht werden kann, um verschiedene Kaliber oder Schussarten zu verwenden. Dies ermöglicht es dem Schützen, flexibel zwischen unterschiedlichen Anforderungen oder Jagdbedingungen zu wechseln, ohne die gesamte Waffe austauschen zu müssen. Wechsellaufsysteme sind häufig bei Jagdwaffen anzutreffen, insbesondere bei Büchsen oder Flinten, und bieten die Möglichkeit, die Waffe an spezifische Jagdarten oder Wildarten anzupassen, indem verschiedene Laufkonfigurationen verwendet werden.

Wechselsystem

Unter "Wechselsystem" versteht man eine kaliberverändernde Maßnahme bei der der Lauf zusammen mit weiteren Bestandteilen gewechselt wird. Findet Verwendung bei Kurzwaffen und Repetierern.

Wechselwild

Unter "Wechselwild" versteht man Schalenwild, dass nicht dauerhaft im Revier ist. beispielsweise Rotwiild in Randbezirken der Hegegemeinschaften.

Wedel

Unter "Wedel" versteht man den Schwanz bei Schalenwild - Ausnahme: Schwarzwild.

Weicheisenschrot

Stahlschrot oder Weicheisenschrot ist bleifrei daher sicher für die Jagd in Gewässern. Im Vergleich zu Bleischrot hat Stahlschrot eine geringere Masse, was dazu führt, dass es beim Aufprall weniger Energie überträgt und eine reduzierte Tötungskraft aufweist. Um dies auszugleichen, wird bei Stahlschrot ein größerer Durchmesser der Schrote gewählt im Vergleich zu Bleischrot.

Nachteile von Stahlschrot/Weicheisenschrot umfassen:

- Erhöhtes Risiko von Abprallern und größeres Streuen, was größere Sicherheitsabstände erfordert.

Weichholz

Weichholz bezeichnet eine Kategorie von Holzarten, die im Gegensatz zu Harthölzern eine niedrigere Dichte und eine weniger ausgeprägte Faserverteilung aufweisen. Typische Weichhölzer sind zum Beispiel Kiefer, Fichte und Tanne. Sie sind in der Regel leichter zu bearbeiten, neigen jedoch dazu, weniger widerstandsfähig gegenüber mechanischer Beanspruchung und Feuchtigkeit zu sein im Vergleich zu Harthölzern wie Eiche oder Buche. Weichhölzer finden vielseitige Anwendungen in der Möbelherstellung, im Bauwesen und in der Holzverarbeitung.

Weide

Unter "Weide" versteht man Grünland, zum Zwecke der Tierfütterung

Oder die Baumart Weide :

| Merkmal | Beschreibung |

| Deutscher Name | Weide |

| Wissenschaftlicher Name | Salix |

| Aussehen | |

| - Größe | Variiert stark je nach Art, von kleinen Sträuchern bis zu großen Bäumen bis zu 25 m Höhe |

| - Blätter | Schmal, lanzettlich bis oval, meist grün, manchmal silbrig behaart |

| - Rinde | Graubraun, oft tief gefurcht bei älteren Bäumen |

| - Blüten | Kätzchen, männliche und weibliche Blüten auf getrennten Pflanzen (zweihäusig) |

| Lebensraum | |

| - Verbreitung | Europa, Asien, Nordamerika, Afrika |

| - Standorte | Bevorzugt feuchte Standorte wie Uferzonen, Auen, Sümpfe, aber auch auf trockeneren Böden zu finden |

| Ökologische Rolle | |

| - Nahrungsquelle | Bietet Nahrung und Lebensraum für viele Insekten, Vögel und andere Tiere |

| - Bestäubung | Durch Insekten, vor allem Bienen |

| Fortpflanzung | |

| - Vermehrung | Durch Samen und vegetativ durch Stecklinge |

| - Blütezeit | Frühling bis Frühsommer |

| - Fruchtzeit | Sommer |

| Kulturelle Bedeutung | |

| - Traditionelle Nutzung | Verwendung in der Korbflechterei, Medizin (Salicin), und als Baumaterial |

| - Mythologie und Folklore | Oft als Symbol für Flexibilität und Anpassungsfähigkeit in verschiedenen Kulturen |

| Nutzung | |

| - Holz | Weidenholz ist leicht und flexibel, verwendet für Körbe, Möbel, Papierproduktion |

| - Medizinisch | Weidenrinde enthält Salicin, ein Vorläufer von Aspirin, traditionell verwendet zur Schmerz- und Fieberlinderung |

| - Landschaftspflege | Erosionsschutz entlang von Flussufern, Renaturierung von Feuchtgebieten |

| Besonderheiten | |

| - Wachstum | Sehr schnelles Wachstum, oft als Pionierpflanze auf gestörten Flächen zu finden |

| - Wurzelwerk | Starkes und weit verzweigtes Wurzelsystem, das zur Stabilisierung von Böden beiträgt |

| - Pflegeleicht | Sehr widerstandsfähig und anspruchslos, verträgt Schnitt gut |

| Artenvielfalt | |

| - Bekannte Arten | Sal-Weide (Salix caprea), Silber-Weide (Salix alba), Trauer-Weide (Salix babylonica), Purpur-Weide (Salix purpurea) |

| - Hybride | Viele Hybride und kultivierte Sorten für spezielle Zwecke wie Zierpflanzen oder Erosionsschutz |