Waidlexikon

Wir haben die wichtigsten jagdlichen Begriffe in unserem Waidlexikon erklärt – Über die Suche oder den Anfangsbuchstaben kannst Du Deinen Begriff suchen.Der gesuchte Beitrag ist nicht dabei? Schreib uns eine Nachricht über den Button Feedback (Frag die Jagdausbilder). Unser Team der Jagdausbilder beantwortet die Frage gerne und wir ergänzen den Eintrag in unserem Waidlexikon.

Nebelkrähe

| Merkmal | Beschreibung |

| Wissenschaftlicher Name | Corvus cornix |

| Familie | Corvidae (Rabenvögel) |

| Verbreitung | Mittel- und Osteuropa, Asien, Teile des Nahen Ostens |

| Lebensraum | Wälder, Parks, landwirtschaftlich genutzte Flächen, Küstengebiete, städtische Gebiete |

Physische Merkmale:

| Merkmal | Beschreibung |

| Körpergröße | 45-50 cm |

| Gewicht | 400-600 g |

| Gefieder | Grauer Körper, schwarzer Kopf, Hals, Flügel und Schwanz |

| Schnabel | Schwarz, kräftig |

| Augen | Dunkel, mit aufmerksamem Ausdruck |

Verhalten und Lebensweise:

| Verhalten | Beschreibung |

| Ernährung | Allesfresser: Insekten, kleine Wirbeltiere, Aas, Samen, Früchte, menschliche Abfälle |

| Sozialverhalten | Meist in Paaren oder kleinen Gruppen, können in größeren Schwärmen vorkommen |

| Fortpflanzung | Monogam, bilden lebenslange Paare |

| Gelegegröße | 3-6 Eier |

| Brutdauer | 18-20 Tage |

| Nestlingszeit | 30-35 Tage |

| Nistplatz | Nester in hohen Bäumen oder auf Gebäuden |

Intelligenz und Anpassungsfähigkeit:

| Merkmal | Beschreibung |

| Problemlösungsverhalten | Hohe Intelligenz, fähig zur Nutzung von Werkzeugen und komplexem Problemlösen |

| Anpassungsfähigkeit | Stark anpassungsfähig, kann in einer Vielzahl von Lebensräumen überleben und nutzen |

Ökologische Bedeutung:

| Bedeutung | Beschreibung |

| Aasfresser | Trägt zur Reinigung der Umwelt bei, indem sie Aas fressen |

| Samenverbreitung | Hilft bei der Verbreitung von Samen durch ihren Kot |

| Schädlingskontrolle | Frisst Insekten und kleine Nagetiere, die als Schädlinge gelten können |

Schutzstatus:

| Schutzstatus | Beschreibung |

| IUCN | Nicht gefährdet (Least Concern) |

| Bedrohungen | Allgemein keine unmittelbaren Bedrohungen, lokal können Habitatverlust und Vergiftungen eine Rolle spielen |

Maßnahmen zum Schutz:

| Maßnahme | Beschreibung |

| Habitatmanagement | Erhalt und Pflege von Lebensräumen, Schutz von Nistplätzen |

| Öffentlichkeitsarbeit | Information und Sensibilisierung der Bevölkerung für die Bedeutung der Nebelkrähe |

Unterschiede zur Rabenkrähe:

| Merkmal | Nebelkrähe | Rabenkrähe |

| Gefieder | Grauer Körper, schwarzer Kopf und Flügel | Einheitlich schwarzes Gefieder |

| Verbreitungsgebiet | Mittel- und Osteuropa, Asien | Westeuropa |

| Hybridisierung | Kann sich mit der Rabenkrähe paaren und fortpflanzen, besonders in überlappenden Verbreitungsgebieten | Kommt in reinen Populationen vor, aber auch Mischzonen mit Nebelkrähen |

Nennkaliber

Der ungefähre Durchmesser eines Geschosses oder Laufes wird als Kaliber bezeichnet. Dieser Wert kann in metrischen Einheiten (Millimeter) oder anglo-amerikanischen Einheiten (Zoll) angegeben werden. Die tatsächlichen Maße können jedoch geringfügig von der angegebenen Kalibergröße abweichen.

Neobiota

| Merkmal | Beschreibung |

| Definition | Neobiota sind Arten von Pflanzen, Tieren oder Mikroorganismen, die durch menschlichen Einfluss absichtlich oder unabsichtlich in ein Gebiet eingeführt wurden, in dem sie ursprünglich nicht heimisch waren. |

| Unterkategorien | Neophyten (eingeführte Pflanzen), Neozoen (eingeführte Tiere), Neomyceten (eingeführte Pilze) |

Merkmale:

| Merkmal | Beschreibung |

| Herkunft | Ursprünglich in anderen geografischen Regionen beheimatet, durch menschliche Aktivitäten verbreitet |

| Einführungswege | Absichtlich (z.B. Gartenbau, Landwirtschaft) oder unabsichtlich (z.B. Ballastwasser, Handel, Tourismus) |

| Etablierung | Erfolgreiche Ansiedlung und Vermehrung in neuen Lebensräumen, oft in Konkurrenz zu einheimischen Arten |

Ökologische Bedeutung:

| Bedeutung | Beschreibung |

| Positive Effekte | Beitrag zur Biodiversität, neue Nahrungsquellen oder Lebensräume für einheimische Arten |

| Negative Effekte | Verdrängung einheimischer Arten, Veränderung von Ökosystemen, Auslösung von Krankheiten, wirtschaftliche Schäden |

Beispiele für Neobiota:

| Beispiel | Beschreibung |

| Neophyten | Beispiele: Riesen-Bärenklau (Heracleum mantegazzianum), Japanischer Staudenknöterich (Fallopia japonica) |

| Neozoen | Beispiele: Amerikanischer Flusskrebs (Pacifastacus leniusculus), Asiatischer Marienkäfer (Harmonia axyridis) |

| Neomyceten | Beispiele: Kastanienrindenkrebs (Cryphonectria parasitica), Ulmenwelke (Ophiostoma ulmi) |

Management und Kontrolle:

| Maßnahme | Beschreibung |

| Früherkennung | Monitoring und Identifizierung von Neobiota in frühen Stadien der Etablierung |

| Prävention | Maßnahmen zur Verhinderung der Einführung und Ausbreitung, z.B. strenge Kontrollen an Grenzen |

| Bekämpfung | Mechanische, chemische oder biologische Methoden zur Kontrolle und Reduktion der Populationen |

| Öffentlichkeitsarbeit | Sensibilisierung der Bevölkerung über die Risiken und Auswirkungen von Neobiota |

Herausforderungen:

| Herausforderung | Beschreibung |

| Effektive Kontrolle | Schwierigkeit, etablierte Populationen vollständig zu entfernen oder zu kontrollieren |

| Ökonomische Kosten | Hohe Kosten für Management, Bekämpfung und Wiederherstellung betroffener Ökosysteme |

| Koordination | Notwendigkeit der Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Ländern und Organisationen |

Zukunftsperspektiven:

| Perspektive | Beschreibung |

| Forschung | Weiterentwicklung von Methoden zur Früherkennung und Bekämpfung, Verständnis der ökologischen Auswirkungen |

| Politische Maßnahmen | Entwicklung und Umsetzung internationaler Abkommen und Richtlinien zur Kontrolle von Neobiota |

| Integration | Einbindung von Managementstrategien in Land- und Forstwirtschaft sowie Naturschutzpraktiken |

Neophyten

| Merkmal | Beschreibung |

| Definition | Neophyten sind Pflanzenarten, die nach 1492 (dem Jahr der Entdeckung Amerikas durch Kolumbus) durch menschlichen Einfluss absichtlich oder unabsichtlich in Gebiete eingeführt wurden, in denen sie ursprünglich nicht heimisch waren. |

| Herkunft | Ursprünglich aus anderen geografischen Regionen, meist aus anderen Kontinenten eingeführt |

Merkmale:

| Merkmal | Beschreibung |

| Einführungswege | Absichtlich (z.B. durch Gartenbau, Landwirtschaft) oder unabsichtlich (z.B. durch Handel, Ballastwasser, Tourismus) |

| Etablierung | Erfolgreiche Ansiedlung und Vermehrung in neuen Lebensräumen, oft in Konkurrenz zu einheimischen Pflanzenarten |

| Verbreitung | Können sich in verschiedenen Ökosystemen ansiedeln, von urbanen Gebieten bis zu Naturlandschaften |

Ökologische Bedeutung:

| Bedeutung | Beschreibung |

| Positive Effekte | Bereicherung der Flora, neue Nahrungsquellen oder Lebensräume für bestimmte Tiere |

| Negative Effekte | Verdrängung einheimischer Pflanzenarten, Veränderung der Ökosystemstrukturen, mögliche Auslösung von Krankheiten oder Schädlingsbefall |

Beispiele für Neophyten:

| Beispiel | Beschreibung |

| Japanischer Staudenknöterich (Fallopia japonica) | Stark wuchernde Pflanze, die heimische Vegetation verdrängt |

| Riesen-Bärenklau (Heracleum mantegazzianum) | Produziert phototoxische Substanzen, die Hautentzündungen verursachen können |

| Kanadische Goldrute (Solidago canadensis) | Verdrängt heimische Pflanzenarten und verändert Bodenchemie |

Management und Kontrolle:

| Maßnahme | Beschreibung |

| Früherkennung | Monitoring und Identifizierung von Neophyten in frühen Stadien ihrer Etablierung |

| Prävention | Maßnahmen zur Verhinderung der Einführung und Ausbreitung, z.B. strenge Kontrollen an Grenzen und bei Handelswaren |

| Bekämpfung | Mechanische, chemische oder biologische Methoden zur Kontrolle und Reduktion der Populationen |

| Öffentlichkeitsarbeit | Sensibilisierung der Bevölkerung über die Risiken und Auswirkungen von Neophyten |

Herausforderungen:

| Herausforderung | Beschreibung |

| Effektive Kontrolle | Schwierigkeit, etablierte Populationen vollständig zu entfernen oder zu kontrollieren |

| Ökonomische Kosten | Hohe Kosten für Management, Bekämpfung und Wiederherstellung betroffener Ökosysteme |

| Koordination | Notwendigkeit der Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Ländern und Organisationen |

Zukunftsperspektiven:

| Perspektive | Beschreibung |

| Forschung | Weiterentwicklung von Methoden zur Früherkennung und Bekämpfung, Verständnis der ökologischen Auswirkungen |

| Politische Maßnahmen | Entwicklung und Umsetzung internationaler Abkommen und Richtlinien zur Kontrolle von Neophyten |

| Integration | Einbindung von Managementstrategien in Land- und Forstwirtschaft sowie Naturschutzpraktiken |

Neozoen

| Merkmal | Beschreibung |

| Definition | Neozoen sind Tierarten, die nach 1492 durch menschlichen Einfluss absichtlich oder unabsichtlich in Gebiete eingeführt wurden, in denen sie ursprünglich nicht heimisch waren. |

| Herkunft | Ursprünglich aus anderen geografischen Regionen eingeführt, oft durch Handel, Verkehr oder absichtliche Aussetzungen. |

Merkmale:

| Merkmal | Beschreibung |

| Einführungswege | Absichtlich (z.B. durch Aquakultur, Haustierhaltung) oder unabsichtlich (z.B. durch Ballastwasser, Transportmittel) |

| Etablierung | Erfolgreiche Ansiedlung und Vermehrung in neuen Lebensräumen, oft in Konkurrenz zu einheimischen Tierarten |

| Verbreitung | Können sich in verschiedenen Ökosystemen ansiedeln, von urbanen Gebieten bis zu Naturlandschaften |

Ökologische Bedeutung:

| Bedeutung | Beschreibung |

| Positive Effekte | Bereicherung der Fauna, neue Nahrungsquellen oder Lebensräume für bestimmte Arten |

| Negative Effekte | Verdrängung einheimischer Tierarten, Veränderung der Ökosystemstrukturen, mögliche Auslösung von Krankheiten oder Schädlingsbefall |

Beispiele für Neozoen:

| Beispiel | Beschreibung |

| Amerikanischer Flusskrebs (Pacifastacus leniusculus) | Verdrängt einheimische Flusskrebse und trägt zur Verbreitung der Krebspest bei |

| Asiatischer Marienkäfer (Harmonia axyridis) | Konkurrenz für einheimische Marienkäferarten und kann Gebäudeschäden verursachen |

| Waschbär (Procyon lotor) | Breitet sich in Europa aus, kann Schäden an Gebäuden verursachen und heimische Arten verdrängen |

Management und Kontrolle:

| Maßnahme | Beschreibung |

| Früherkennung | Monitoring und Identifizierung von Neozoen in frühen Stadien ihrer Etablierung |

| Prävention | Maßnahmen zur Verhinderung der Einführung und Ausbreitung, z.B. strenge Kontrollen an Grenzen und bei Transportmitteln |

| Bekämpfung | Mechanische, chemische oder biologische Methoden zur Kontrolle und Reduktion der Populationen |

| Öffentlichkeitsarbeit | Sensibilisierung der Bevölkerung über die Risiken und Auswirkungen von Neozoen |

Herausforderungen:

| Herausforderung | Beschreibung |

| Effektive Kontrolle | Schwierigkeit, etablierte Populationen vollständig zu entfernen oder zu kontrollieren |

| Ökonomische Kosten | Hohe Kosten für Management, Bekämpfung und Wiederherstellung betroffener Ökosysteme |

| Koordination | Notwendigkeit der Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Ländern und Organisationen |

Zukunftsperspektiven:

| Perspektive | Beschreibung |

| Forschung | Weiterentwicklung von Methoden zur Früherkennung und Bekämpfung, Verständnis der ökologischen Auswirkungen |

| Politische Maßnahmen | Entwicklung und Umsetzung internationaler Abkommen und Richtlinien zur Kontrolle von Neozoen |

| Integration | Einbindung von Managementstrategien in Land- und Forstwirtschaft sowie Naturschutzpraktiken |

Nestflüchter

Bei Vögeln werden alle Eier zunächst gelegt und erst danach bebrütet, sodass alle Küken gleichzeitig schlüpfen und bei Gefahr gemeinsam flüchten können. Die Jungvögel werden im Dunenkleid und mit geöffneten Augen geboren und entwickeln früh die Fähigkeit zu fliegen. Zu diesen Nestflüchtern gehören beispielsweise Fasanenartige (wie Auerwild, Fasan und Rebhuhn), Rallen und Enten.

Auch das zugehörige Haarwild wird sehend und behaart geboren. Ein Beispiel hierfür ist der Feldhase.

Nesthocker

Nesthocker sind Wildtierjunge, die bei der Geburt völlig unselbstständig sind und von den Elterntieren am Geburtsort aufgezogen werden. Sie kommen nackt und blind zur Welt. Zu den Nesthockern zählen beispielsweise Greifvögel, Tauben, Füchse und Kaninchen.

Neuroborreliose

| Merkmal | Beschreibung |

| Definition | Neuroborreliose ist eine Form der Lyme-Borreliose, bei der das zentrale und periphere Nervensystem von der Infektion betroffen ist. Sie wird durch das Bakterium Borrelia burgdorferi verursacht, das durch Zeckenstiche übertragen wird. |

| Erreger | Borrelia burgdorferi, ein Bakterium aus der Gruppe der Spirochäten |

Symptome:

| Stadium | Beschreibung |

| Frühes Stadium | Kopfschmerzen, Nackensteifigkeit, Fieber, Muskelschmerzen, Meningitis-ähnliche Symptome |

| Spätes Stadium | Neurologische Symptome wie Gesichtslähmung (Fazialisparese), Radikulitis (Nervenschmerzen und -entzündungen), kognitive Beeinträchtigungen, Müdigkeit, Schlafstörungen, Ataxie (Koordinationsstörungen) |

Diagnostik:

| Methode | Beschreibung |

| Anamnese | Krankengeschichte und Symptome des Patienten, einschließlich möglicher Zeckenstiche |

| Klinische Untersuchung | Neurologische Untersuchung auf Anzeichen von Nervenschäden oder Entzündungen |

| Laboruntersuchungen | Bluttests und Liquoruntersuchungen (Untersuchung der Gehirn-Rückenmarks-Flüssigkeit) zum Nachweis von Borrelien-Antikörpern oder DNA |

| Bildgebung | MRI oder CT-Scans, um entzündliche Veränderungen im Gehirn oder Rückenmark zu erkennen |

Behandlung:

| Maßnahme | Beschreibung |

| Antibiotika | Langzeitantibiotikatherapie, oft intravenös verabreicht, typischerweise mit Ceftriaxon, Doxycyclin oder Amoxicillin |

| Symptomatische Behandlung | Schmerzmittel, entzündungshemmende Medikamente, Physiotherapie, Rehabilitation |

Prognose:

| Faktor | Beschreibung |

| Früherkennung und Behandlung | Bei früher Diagnose und Behandlung mit Antibiotika ist die Prognose gut, viele Patienten erholen sich vollständig |

| Späte Diagnose | Bei später Diagnose kann es zu chronischen Beschwerden und Langzeitschäden kommen, wie anhaltende Schmerzen, neurologische Defizite und kognitive Beeinträchtigungen |

Prävention:

| Maßnahme | Beschreibung |

| Zeckenprophylaxe | Vermeidung von Zeckenbissen durch Tragen von schützender Kleidung, Anwendung von Insektenschutzmitteln, gründliche Körperuntersuchungen nach Aufenthalten in Zeckenhabitat |

| Zeckenentfernung | Schnelle und korrekte Entfernung von Zecken, um die Übertragungsgefahr zu minimieren |

| Aufklärung | Information der Öffentlichkeit über die Risiken von Zeckenstichen und die Bedeutung der Prävention |

Unterschied zu anderen Borreliose-Formen:

| Typ | Beschreibung |

| Hautborreliose | Manifestiert sich durch Hautausschläge wie Erythema migrans, typisches Zeichen einer frühen Borreliose |

| Arthritis-borreliose | Betrifft vorwiegend die Gelenke, insbesondere die Knie, und kann chronische Gelenkentzündungen verursachen |

| Herzborreliose | Kann zu Herzrhythmusstörungen, Myokarditis oder Perikarditis führen |

Niedermoore

| Merkmal | Beschreibung |

| Definition | Niedermoore sind Feuchtgebiete, die sich in tiefliegenden Gebieten mit ständig hohem Grundwasserspiegel bilden. Sie sind durch eine permanente oder periodische Wassersättigung des Bodens gekennzeichnet und weisen eine besondere Flora und Fauna auf. |

| Entstehung | Entstehen durch die Ansammlung von abgestorbenem Pflanzenmaterial in Gebieten mit hohem Grundwasserspiegel und langsamer Zersetzung unter Sauerstoffmangel. |

Merkmale:

| Merkmal | Beschreibung |

| Hydrologie | Hoher Grundwasserspiegel, der oft bis an die Bodenoberfläche reicht |

| Boden | Torfboden, bestehend aus unvollständig zersetzten Pflanzenresten |

| pH-Wert | Meist neutral bis leicht alkalisch (pH 6-8) |

| Vegetation | Artenreiche Pflanzengesellschaften, einschließlich Seggen, Binsen, Schilf, und verschiedenen Moosen |

| Standort | Häufig in Flusstälern, Niederungen und anderen tiefgelegenen Landschaftsbereichen |

Ökologische Bedeutung:

| Bedeutung | Beschreibung |

| Biodiversität | Hohe Artenvielfalt, Lebensraum für spezialisierte Pflanzen- und Tierarten |

| Kohlenstoffspeicherung | Speicherung von Kohlenstoff in Form von Torf, wichtig für den Klimaschutz |

| Wasserrückhalt | Regulierung des Wasserhaushalts, Hochwasserschutz, und Verbesserung der Wasserqualität |

| Nährstofffilter | Filterung und Bindung von Nährstoffen, trägt zur Reinigung von Oberflächen- und Grundwasser bei |

Nutzung und Bedrohungen:

| Nutzung | Beschreibung |

| Landwirtschaft | Oft entwässert und für Landwirtschaft genutzt, was zu Torfabbau und Verlust der Moorvegetation führt |

| Torfabbau | Abbau von Torf für Gartenbau und Energie, was die Moorstruktur zerstört |

| Urbanisierung | Bebauung und Infrastrukturmaßnahmen, die zur Zerstörung oder Fragmentierung von Mooren führen |

| Klimawandel | Veränderungen in Niederschlag und Temperatur können das hydrologische Gleichgewicht stören |

Schutz und Erhalt:

| Maßnahme | Beschreibung |

| Renaturierung | Wiedervernässung und Wiederherstellung hydrologischer Bedingungen zur Förderung der natürlichen Vegetation |

| Schutzgebiete | Ausweisung von Naturschutzgebieten und Biosphärenreservaten zum Schutz von Niedermooren |

| Nachhaltige Nutzung | Entwicklung und Förderung nachhaltiger Nutzungspraktiken, die die Moorstruktur erhalten |

| Aufklärung | Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die Bedeutung und den Schutz von Niedermooren |

Beispiele für Niedermoore:

| Beispiel | Beschreibung |

| Reicherskreuzer Heide (Deutschland) | Beispiel für ein Niedermoor in Brandenburg, reich an seltenen Pflanzen- und Tierarten |

| The Broads (England) | Netzwerk von Niedermooren und Feuchtgebieten in Ostengland, bekannt für seine hohe Biodiversität |

| Biebrza-Nationalpark (Polen) | Großes Niedermoorgebiet im Nordosten Polens, wichtiger Lebensraum für viele Vogelarten |

Niederwald

| Merkmal | Beschreibung |

| Definition | Niederwald ist eine traditionelle Form der Waldbewirtschaftung, bei der Bäume und Sträucher regelmäßig in kurzen Zeitabständen (typischerweise alle 10-30 Jahre) auf den Stock gesetzt werden, um das Nachwachsen aus den Wurzelstöcken zu fördern. Diese Bewirtschaftungsform führt zu einer vielfältigen, niedrigen Waldstruktur. |

| Bewirtschaftungsform | Regelmäßiges Zurückschneiden (auf den Stock setzen) der Bäume und Sträucher, um deren Regeneration und Nachwachsen zu fördern |

Merkmale:

| Merkmal | Beschreibung |

| Baumarten | Häufige Arten sind Eichen, Hainbuchen, Eschen, Linden, Birken und Weiden |

| Waldstruktur | Charakterisiert durch eine niedrige, dichte Vegetation mit vielen Stockausschlägen |

| Regenerationszeit | Kurzzyklische Nutzung mit Erntezyklen von 10-30 Jahren |

| Biodiversität | Hohe Artenvielfalt durch regelmäßige Lichtungen und wechselnde Entwicklungsstadien der Vegetation |

Ökologische Bedeutung:

| Bedeutung | Beschreibung |

| Lebensraum | Bietet Lebensraum für zahlreiche Pflanzen- und Tierarten, darunter auch lichtliebende Arten |

| Artenvielfalt | Fördert die Biodiversität durch ständige Veränderungen der Vegetationsstruktur |

| Nachhaltigkeit | Nachhaltige Form der Holznutzung, die ohne vollständige Rodung auskommt und den Wald ständig regeneriert |

Nutzung und Produkte:

| Nutzung | Beschreibung |

| Brennholz | Hauptsächlich zur Brennholzproduktion genutzt |

| Nutzholz | Gewinnung von Nutzholz für Bau- und Handwerkszwecke |

| Biotopmanagement | Pflege von Offenlandbiotopen und Schutzgebieten |

| Kulturelle Bedeutung | Traditionelle Waldnutzungsform mit historischen und kulturellen Wurzeln |

Vorteile und Herausforderungen:

| Vorteile | Beschreibung |

| Nachhaltigkeit | Langfristig nachhaltige Nutzung, da die Wurzelsysteme erhalten bleiben |

| Vielfalt und Schutz | Förderung der Biodiversität und Schutz seltener Arten |

| Kohlenstoffspeicherung | Kontinuierliche Kohlenstoffbindung durch ständiges Nachwachsen der Bäume |

| Herausforderungen | Arbeitsintensive Bewirtschaftung, wirtschaftlicher Ertrag kann geringer sein als bei Hochwald |

Beispiele und Verbreitung:

| Beispiel | Beschreibung |

| Mitteleuropa | Traditionell verbreitet in Deutschland, Frankreich, Schweiz und Österreich |

| Historische Bedeutung | In vielen Regionen seit Jahrhunderten bewirtschaftet, oft in Verbindung mit traditioneller Landwirtschaft |

| Moderne Anwendung | Wiederentdeckung und Förderung als nachhaltige Waldbewirtschaftungsform in modernen Forstwirtschaftsstrategien |

Schutz und Erhaltung:

| Maßnahme | Beschreibung |

| Förderprogramme | Staatliche Förderprogramme zur Unterstützung nachhaltiger Niederwaldwirtschaft |

| Naturschutz | Integration in Naturschutzkonzepte und Landschaftspflege |

| Bildung und Forschung | Studien und Bildungsinitiativen zur Wiederentdeckung und Förderung der Niederwaldnutzung |

Niederwild

Niederwild umfasst jene Wildarten, die früher ausschließlich vom „niederen“ Adel gejagt wurden, während Hochwild nur vom Hochadel bejagt werden durfte.

Zum Niederwild zählen alle Wildarten, die nicht zum Hochwild gehören. Dazu gehören Feldhase, Fasan, Fuchs und auch Rehwild.

Hochwild umfasst sämtliche Schalenwildarten (mit Ausnahme des Rehwilds) sowie Auerwild, Steinadler und Seeadler.

Niederwildrevier

Unter Niederwildrevier versteht man ein Jagdrevier, in dem Niederwild und Schwarzwild vorkommt.

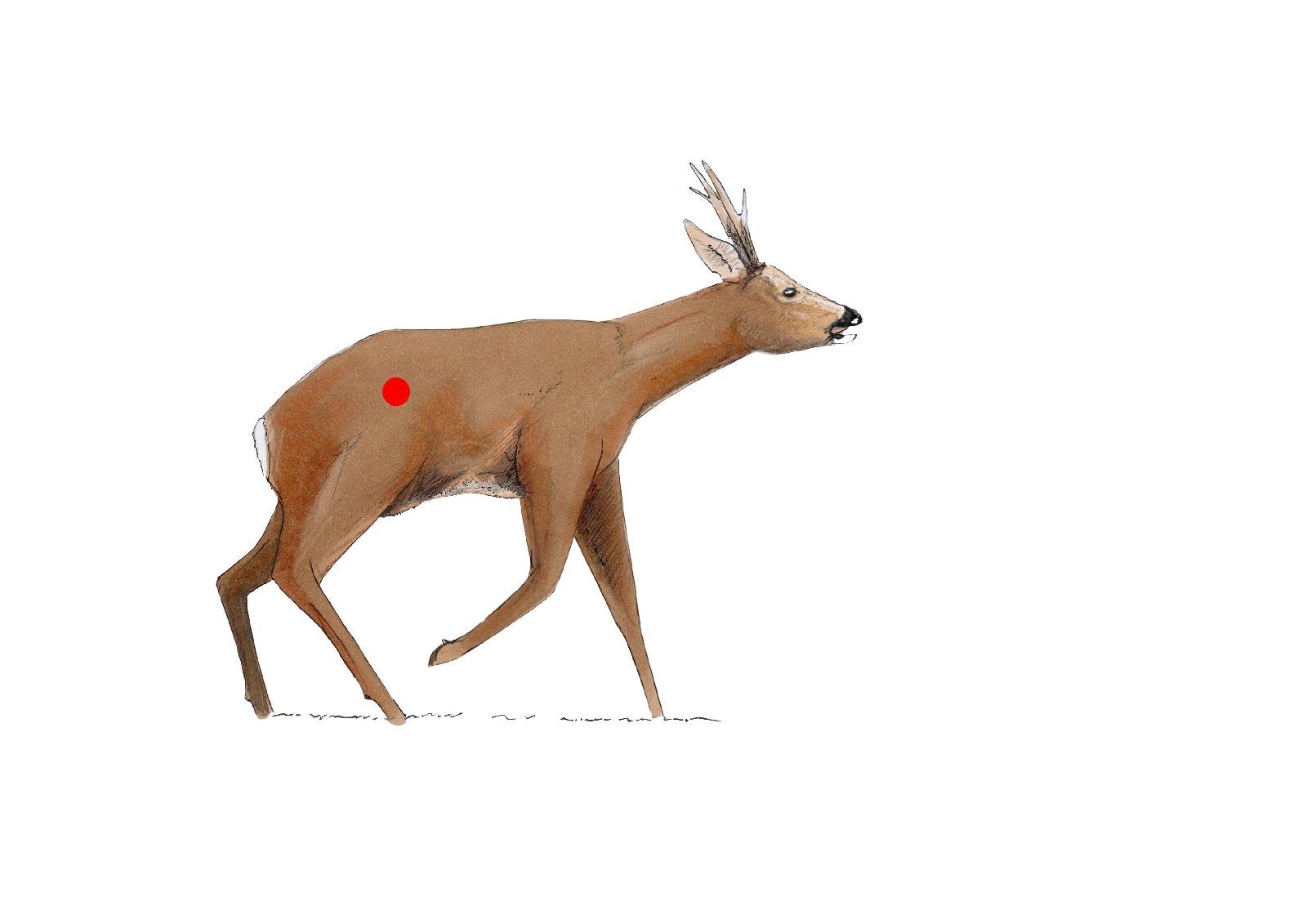

Nierenschuss

Unter einem Nierenschuss verstehen wir einen Treffer im hinteren Bereich des Beckens.

Das Stück knickt hinten ein und streckt den Lauf von sich. Das Stück klagt in der Regel sehr laut und anhaltend.

Am Anschuss finden wir dunklen Schweiß.

Nilgans

| Merkmal | Beschreibung |

| Wissenschaftlicher Name | Alopochen aegyptiaca |

| Familie | Anatidae (Entenvögel) |

| Herkunft | Ursprünglich aus Afrika, insbesondere entlang des Nils und südlich der Sahara |

Physische Merkmale:

| Merkmal | Beschreibung |

| Körpergröße | 63-73 cm |

| Gewicht | 1,5-2,3 kg |

| Gefieder | Graubraun mit charakteristischen rostroten Flecken um die Augen und auf der Brust |

| Flügelspannweite | 134-154 cm |

| Geschlechtsdimorphismus | Männchen und Weibchen sehen ähnlich aus, Weibchen sind meist etwas kleiner |

Verhalten und Lebensweise:

| Verhalten | Beschreibung |

| Ernährung | Pflanzenfresser: Gräser, Wasserpflanzen, Samen und gelegentlich kleine Wirbellose |

| Sozialverhalten | Territorial und aggressiv gegenüber Artgenossen und anderen Vogelarten |

| Fortpflanzung | Monogam, bilden lebenslange Paare |

| Brutzeit | Meist in der Trockenzeit in Afrika; in Europa variabel, oft im Frühling |

| Gelegegröße | 5-12 Eier |

| Brutdauer | 28-30 Tage |

| Nestlingszeit | 70-75 Tage, während derer die Küken von beiden Eltern betreut werden |

Verbreitung:

| Verbreitung | Beschreibung |

| Ursprüngliche Verbreitung | Afrika, besonders entlang des Nils und südlich der Sahara |

| Heutige Verbreitung | Durch menschliche Einflüsse in vielen Teilen Europas eingebürgert, z.B. in Deutschland, den Niederlanden und Großbritannien |

Ökologische Bedeutung:

| Bedeutung | Beschreibung |

| Biodiversität | Einfluss auf lokale Ökosysteme durch Konkurrenz mit einheimischen Arten |

| Habitat | Besiedelt verschiedene Gewässertypen, sowohl natürliche als auch künstliche, wie Teiche, Seen und Flüsse |

Schutzstatus:

| Schutzstatus | Beschreibung |

| IUCN | Nicht gefährdet (Least Concern) |

| Bedrohungen | In ihrer ursprünglichen Heimat durch Habitatverlust und Jagd bedroht, in neuen Lebensräumen oft als invasive Art betrachtet |

Management und Kontrolle:

| Maßnahme | Beschreibung |

| Populationskontrolle | In einigen Regionen notwendig, um die Ausbreitung zu begrenzen und einheimische Arten zu schützen |

| Gesetzgebung | Regulierungen und Jagdgesetze zur Kontrolle der Population |

| Öffentlichkeitsarbeit | Sensibilisierung der Bevölkerung über die Auswirkungen der Nilgans auf lokale Ökosysteme |

Besonderheiten:

| Besonderheit | Beschreibung |

| Kulturelle Bedeutung | Wurde im alten Ägypten als heilig betrachtet und oft in Kunstwerken dargestellt |

| Anpassungsfähigkeit | Stark anpassungsfähig und in der Lage, in verschiedenen Klimazonen und Lebensräumen zu überleben |

| Aggressives Verhalten | Bekannt für ihr territoriales und aggressives Verhalten gegenüber anderen Wasservögeln und auch Menschen |

Nonne

| Merkmal | Beschreibung |

| Wissenschaftlicher Name | Lymantria monacha |

| Familie | Erebidae (Eulenfalter) |

| Herkunft | Europa und Asien |

Physische Merkmale:

| Merkmal | Beschreibung |

| Flügelspannweite | 40-50 mm |

| Flügelfärbung | Vorderflügel sind weiß bis grauweiß mit schwarzer, netzartiger Musterung; Hinterflügel sind graubraun |

| Geschlechtsdimorphismus | Männchen sind kleiner und haben fadenförmige Antennen, Weibchen sind größer und haben gefiederte Antennen |

Lebenszyklus:

| Stadium | Beschreibung |

| Ei | Rund, weißlich, werden in Gruppen an Baumrinden abgelegt |

| Raupe | Dunkelgrau bis schwarz mit gelblichen Flecken und langen Haaren; erreichen eine Länge von bis zu 50 mm |

| Puppe | Dunkelbraun, verpuppen sich in einem lockeren Gespinst an Baumrinden oder am Boden |

| Imago (Erwachsener Schmetterling) | Nachtaktiv, fliegt von Juli bis September, je nach Region |

Verhalten und Lebensweise:

| Verhalten | Beschreibung |

| Ernährung der Raupen | Frisst Blätter von Laubbäumen wie Eichen, Buchen, Birken und anderen, kann auch Nadelbäume befallen |

| Ernährung der Imagines | Erwachsene Schmetterlinge nehmen keine Nahrung auf (sie leben von den Reserven, die sie als Raupen angesammelt haben) |

| Aktivitätszeit | Raupen sind tagaktiv, Erwachsene sind nachtaktiv |

Verbreitung:

| Verbreitung | Beschreibung |

| Geografische Verbreitung | Europa, Asien, bis hin nach Japan |

| Lebensraum | Wälder, insbesondere Laub- und Mischwälder, auch in Parklandschaften und Gärten zu finden |

Ökologische Bedeutung:

| Bedeutung | Beschreibung |

| Biodiversität | Teil des natürlichen Waldökosystems, Nahrung für Vögel und andere Insektenfresser |

| Schädling | Kann bei Massenvermehrungen erheblichen Schaden an Waldbeständen verursachen, insbesondere in Forstwirtschaftsgebieten |

Schutzstatus:

| Schutzstatus | Beschreibung |

| IUCN | Nicht gefährdet (Least Concern) |

| Bekämpfungsmaßnahmen | In Forstwirtschaftsgebieten werden bei Massenvermehrungen Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung ergriffen, wie biologische Bekämpfung mit natürlichen Feinden oder Einsatz von Insektiziden |

Maßnahmen zum Schutz und Management:

| Maßnahme | Beschreibung |

| Monitoring | Überwachung der Populationen, insbesondere in gefährdeten Wäldern |

| Biologische Kontrolle | Einsatz von Nützlingen wie parasitären Wespen zur Kontrolle der Raupenpopulationen |

| Chemische Kontrolle | Gezielter Einsatz von Insektiziden in betroffenen Gebieten, wenn biologische Kontrolle nicht ausreicht |

Nonnengans

Hier ist eine detaillierte Übersicht zur Nonnengans in Tabellenform:

| Merkmal | Beschreibung |

| Wissenschaftlicher Name | Branta leucopsis |

| Familie | Anatidae (Entenvögel) |

| Verbreitung | Brutgebiete in der Arktis (insbesondere Grönland, Spitzbergen, Nordrussland); überwintert in Westeuropa (u.a. Großbritannien, Niederlande, Deutschland) |

Physische Merkmale:

| Merkmal | Beschreibung |

| Körpergröße | 60-70 cm |

| Gewicht | 1,4-2,5 kg |

| Flügelspannweite | 130-145 cm |

| Gefieder | Kontrastreich: Schwarzer Kopf, Hals und Brust, weißes Gesicht, grauer Rücken mit schwarzen Streifen, weißer Bauch |

| Geschlechtsdimorphismus | Keine signifikanten Unterschiede zwischen Männchen und Weibchen |

Verhalten und Lebensweise:

| Verhalten | Beschreibung |

| Ernährung | Pflanzenfresser: Gräser, Kräuter, Samen und in den Winterquartieren auch landwirtschaftliche Kulturen wie Wintergetreide |

| Sozialverhalten | Sehr gesellig, bildet große Schwärme, besonders in den Überwinterungsgebieten |

| Fortpflanzung | Monogam, bildet lebenslange Paare |

| Brutzeit | Juni bis Juli |

| Gelegegröße | 4-6 Eier |

| Brutdauer | 24-25 Tage |

| Nestlingszeit | Küken sind Nestflüchter, folgen den Eltern sofort nach dem Schlüpfen und sind nach etwa 40-50 Tagen flügge |

Verbreitung:

| Verbreitung | Beschreibung |

| Brutgebiete | Arktische Regionen, hauptsächlich in Grönland, Spitzbergen und Nordrussland |

| Überwinterungsgebiete | Küstengebiete und landwirtschaftliche Flächen in Westeuropa, vor allem in Großbritannien, den Niederlanden und Deutschland |

Ökologische Bedeutung:

| Bedeutung | Beschreibung |

| Rolle im Ökosystem | Trägt zur Verbreitung von Pflanzensamen bei und beeinflusst die Vegetation durch Beweidung |

| Interaktionen mit anderen Arten | Kann mit anderen Gänsearten und Wasservögeln in den Überwinterungsgebieten interagieren und konkurrieren |

Schutzstatus:

| Schutzstatus | Beschreibung |

| IUCN | Nicht gefährdet (Least Concern) |

| Bedrohungen | Habitatverlust in den Überwinterungsgebieten, Störungen durch menschliche Aktivitäten, Klimawandel, der die Brutgebiete beeinflusst |

Schutzmaßnahmen:

| Maßnahme | Beschreibung |

| Schutzgebiete | Einrichtung und Erhalt von Schutzgebieten in den Brut- und Überwinterungsgebieten |

| Habitatmanagement | Förderung und Erhalt von geeigneten Lebensräumen durch nachhaltige Landnutzungspraktiken |

| Öffentlichkeitsarbeit | Sensibilisierung der Öffentlichkeit für den Schutz der Nonnengans und ihrer Lebensräume |

Besonderheiten:

| Besonderheit | Beschreibung |

| Migration | Langstreckenzieher, fliegt große Distanzen zwischen den Brutgebieten in der Arktis und den Überwinterungsgebieten in Westeuropa |

| Äußeres Erscheinungsbild | Auffälliges kontrastreiches Gefieder macht die Nonnengans leicht erkennbar |

| Kulturelle Bedeutung | In einigen Regionen aufgrund ihrer regelmäßigen und auffälligen Migration bekannt und geschätzt |

Normalbeschuss

Nothilfe

Die Nothilfe ist die rechtlich erlaubte Verteidigungshandlung, um einen unmittelbaren, rechtswidrigen Angriff auf Rechtsgüter wie Leben, Gesundheit oder Eigentum abzuwehren. Diese Möglichkeit ist gemäß § 32 StGB in Deutschland festgelegt.

Notstand

Unter Notstand verstehen wir eine gegenwärtige Gefahr für Rechtsgüter jeder Art Voraussetzung. Die Notstandshandlung besteht in der Einwirkung auf eine Sache, von der die Gefahr allerdings nicht ausgeht. Die Einwirkung muss die Gefahrenabwehr bezwecken und muss zur Abwehr dieser Gefahr erforderlich sein.

Notwehr

Notwehr ist das Recht einer Person, sich selbst oder andere unmittelbar und gegenwärtig vor einem rechtswidrigen Angriff zu verteidigen. Dabei darf die Verteidigungshandlung erforderlich und geboten sein, um eine gegenwärtige Gefahr abzuwehren. Das Recht auf Notwehr ist in vielen Rechtssystemen verankert und dient dem Schutz von Leben, körperlicher Unversehrtheit und Eigentum vor unmittelbaren Bedrohungen durch Dritte.