Waidlexikon

Wir haben die wichtigsten jagdlichen Begriffe in unserem Waidlexikon erklärt – Über die Suche oder den Anfangsbuchstaben kannst Du Deinen Begriff suchen.Der gesuchte Beitrag ist nicht dabei? Schreib uns eine Nachricht über den Button Feedback (Frag die Jagdausbilder). Unser Team der Jagdausbilder beantwortet die Frage gerne und wir ergänzen den Eintrag in unserem Waidlexikon.

Nachtzielgerät

Nachtzielgeräte, sind optische Zielfernrohre oder Vorsatzgeräte die auf einer Waffe montiert werden können und mit denen man nachts schießen kann.

Es gibt folgende verschiedene technische Lösungen:

1. Röhrengeräte, Restlichtverstärker

2. Wärmebildgeräte

3. Digitale Nachtsichtgeräte

Nachwachsende Rohstoffe

| Merkmal | Beschreibung |

| Definition | Nachwachsende Rohstoffe sind pflanzliche oder tierische Materialien, die durch biologische Prozesse regelmäßig erneuerbar sind und zur Produktion von Energie, Materialien oder chemischen Produkten verwendet werden können. |

| Herkunft | Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Aquakultur und andere biologische Quellen |

| Beispiele | Holz, Mais, Raps, Zuckerrohr, Stroh, Algen, tierische Fette und Öle |

Anwendungen:

| Anwendung | Beschreibung |

| Energie | Nutzung zur Erzeugung von Biogas, Biodiesel, Bioethanol und anderen Biokraftstoffen |

| Materialien | Herstellung von Baustoffen, Textilien, Papier, Kunststoffen und Verpackungen |

| Chemische Produkte | Gewinnung von Chemikalien, Pharmazeutika, Kosmetika und anderen biobasierten Produkten |

Vorteile:

| Vorteil | Beschreibung |

| Nachhaltigkeit | Erneuerbar und somit eine Alternative zu endlichen fossilen Rohstoffen |

| Klimaschutz | Können zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen beitragen, da sie CO2 während ihres Wachstums binden |

| Wirtschaft | Schaffung von Arbeitsplätzen und Förderung ländlicher Entwicklung durch Anbau und Verarbeitung |

| Umwelt | Potenzial zur Verbesserung der Bodenqualität und Förderung der Biodiversität bei nachhaltigem Anbau |

Nachteile:

| Nachteil | Beschreibung |

| Landnutzungskonflikte | Konkurrenz mit der Nahrungsmittelproduktion und möglicher Druck auf natürliche Ökosysteme |

| Umweltauswirkungen | Intensiver Anbau kann zu Bodenverschlechterung, Wasserknappheit und Verlust der Biodiversität führen |

| Kosten | Höhere Produktionskosten im Vergleich zu fossilen Rohstoffen in einigen Fällen |

Herausforderungen:

| Herausforderung | Beschreibung |

| Technologieentwicklung | Weiterentwicklung effizienter und kostengünstiger Technologien für die Verarbeitung und Nutzung nachwachsender Rohstoffe |

| Politische Rahmenbedingungen | Schaffung von Anreizen und Regelungen zur Förderung der Nutzung und nachhaltigen Produktion |

| Bewusstsein | Erhöhung des Bewusstseins und der Akzeptanz in der Gesellschaft für die Vorteile und Potenziale nachwachsender Rohstoffe |

Zukunftsperspektiven:

| Perspektive | Beschreibung |

| Innovationen | Entwicklung neuer biobasierter Produkte und Materialien mit verbesserten Eigenschaften |

| Kreislaufwirtschaft | Integration in Kreislaufwirtschaftssysteme zur Maximierung der Ressourceneffizienz |

| Globale Märkte | Steigender Bedarf und Marktpotenzial in globalen Wirtschaftssektoren |

Nachziehen

Unter "Nachziehen" versteht man in der Hundeausbildung, wenn der Hund bei dem Vorstehen Wild anzeigt und das angezeigte Wild weiter zieht, rückt der Hund nach. Man bezeichnet es auch als Festmachen des Wildes und ist eine erwünschte Eignung des Hundes.

Nagel

Unter " Nagel" bezeichnet man die Zehennägel aller Wildarten, mit Ausnahme des Schalenwild.

Nageln

Als Nageln wird das Sichtbarwerden von Krallenabdrücken in einer Spur bezeichnet. In der Spur des Dachses sind besonders die Krallen der Vorderpfoten deutlich erkennbar.

Nagerseuche

| Merkmal | Beschreibung |

| Definition | Nagerseuche ist eine Sammelbezeichnung für verschiedene, oft tödlich verlaufende Infektionskrankheiten, die Nagetiere wie Mäuse und Ratten betreffen. |

| Erreger | Verschiedene Viren, Bakterien oder Parasiten, z.B. das Hantavirus, Leptospiren, oder Yersinia pestis (Pest) |

| Betroffene Tierarten | Hauptsächlich Nagetiere wie Mäuse, Ratten, Hamster, Meerschweinchen |

| Symptome bei Nagern | Fieber, Schwäche, Appetitlosigkeit, Atembeschwerden, neurologische Störungen, plötzliche Todesfälle |

| Übertragungswege | Direkter Kontakt mit infizierten Tieren oder deren Ausscheidungen, Bisse, infiziertes Futter oder Wasser, durch Vektoren wie Flöhe oder Zecken |

| Diagnose | Klinische Untersuchung, Labortests (Blutuntersuchungen, PCR, serologische Tests) |

| Behandlung | Abhängig vom Erreger: Antibiotika bei bakteriellen Infektionen, keine spezifische Behandlung bei vielen viralen Infektionen, unterstützende Pflege |

| Prävention | Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen, Kontrolle der Nagetierpopulation, Impfungen (wo verfügbar), Quarantäne infizierter Tiere |

Ökologische und gesundheitliche Auswirkungen:

| Bedeutung | Beschreibung |

| Ökologische Bedeutung | Kann zu erheblichen Rückgängen in Nagetierpopulationen führen, was Auswirkungen auf das gesamte Ökosystem hat |

| Zoonotisches Potenzial | Viele Nagerseuchen können auf den Menschen übertragen werden (Zoonosen), z.B. Hantavirus, Leptospirose, Pest |

Maßnahmen zur Kontrolle:

| Maßnahme | Beschreibung |

| Überwachung | Regelmäßige Überwachung von Nagetierpopulationen auf Symptome und Infektionen |

| Hygiene | Strikte Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen in Bereichen, in denen Nagetiere vorkommen können |

| Population Management | Kontrolle und Reduktion der Nagetierpopulationen durch Fallen, Rodentizide und natürliche Feinde |

| Öffentlichkeitsarbeit | Information und Schulung der Bevölkerung über Risiken und Präventionsmaßnahmen |

Besonderheiten:

| Besonderheit | Beschreibung |

| Schnelle Ausbreitung | Aufgrund der hohen Vermehrungsrate und sozialen Struktur von Nagetieren können sich Seuchen schnell ausbreiten |

| Resistenzentwicklung | Einige Erreger können Resistenzen gegen Behandlungen entwickeln, was die Bekämpfung erschwert |

| Übertragung auf Nutztiere | Kann auch Nutztiere betreffen und erhebliche wirtschaftliche Schäden verursachen |

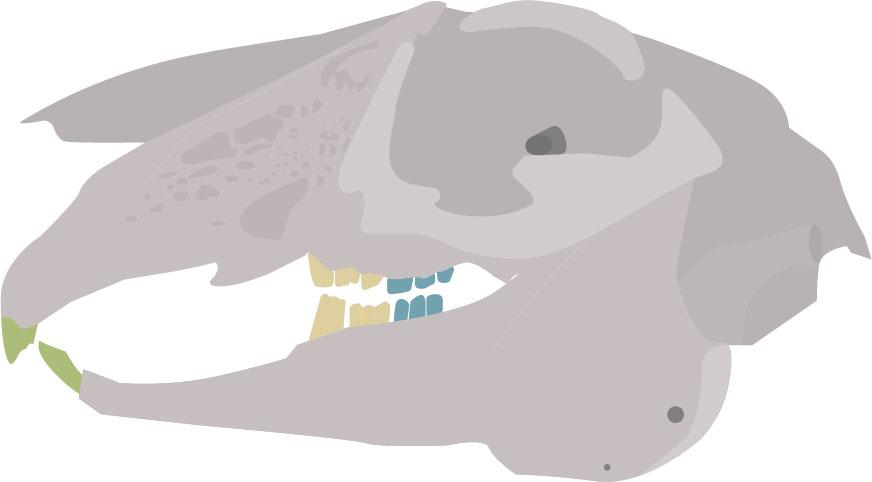

Nagetiergebiss

| Nagetier | Beschreibung |

| Hausmaus (Mus musculus) | Besitzt lange, scharfe Schneidezähne und Backenzähne zum Zerkleinern von Nahrung |

| Wanderratte (Rattus norvegicus) | Starke Schneidezähne zum Nagen von harten Materialien wie Holz und Kunststoff |

| Biber (Castor fiber) | Große, orangefarbene Schneidezähne, die zum Fällen von Bäumen und Bauen von Dämmen verwendet werden |

| Meerschweinchen (Cavia porcellus) | Schneidezähne und Backenzähne, die kontinuierlich wachsen und durch harte Nahrung abgenutzt werden |

Unterschiede zu anderen Säugetieren:

| Merkmal | Nagetiere | Andere Säugetiere |

| Schneidezähne | Zwei große, ständig nachwachsende Schneidezähne im Ober- und Unterkiefer | Meist nur vier Schneidezähne, die nicht kontinuierlich wachsen |

| Eckzähne | Keine Eckzähne vorhanden | Eckzähne vorhanden, oft zu Reißzähnen oder Fangzähnen entwickelt |

| Diastema | Deutliche Lücke zwischen Schneide- und Backenzähnen | Keine oder geringe Lücke zwischen Schneide- und Backenzähnen |

Pflege des Gebisses:

| Pflege | Beschreibung |

| Nahrungswahl | Nagetiere müssen harte Nahrung erhalten, um ihre Schneidezähne abzunutzen |

| Tierarztbesuche | Regelmäßige Kontrollen beim Tierarzt zur Überprüfung der Zahngesundheit |

| Nagermaterialien | Bereitstellung von geeigneten Materialien zum Nagen, wie Holz oder spezielle Nagersteine |

Nagezähne

Der erste Schneidezahn (I1) im Gebiss von Nagetieren und Hasenartigen wächst aufgrund seiner offenen Wurzel lebenslang. Seine Schärfe entsteht durch die kontinuierliche Abnutzung. Bei Hasenartigen bildet der zweite Schneidezahn (I2) im Oberkiefer die sogenannten Stiftzähne.

Nahrungsgeneralisten

Nahrungsgeneralisten sind Allesfresser, die sowohl Fleisch als auch Pflanzen zu sich nehmen können. Dieser Ernährungsflexibilität verschafft ihnen einen Selektionsvorteil gegenüber Arten, die sich auf bestimmte Nahrungsquellen spezialisiert haben.

Nahrungskette

Die Nahrungskette veranschaulicht die Beziehungen zwischen Organismen im Kontext des "Fressens und Gefressenwerdens" und dient als Modell zur Beschreibung der Wechselwirkungen von Organismen, die sich gegenseitig als Nahrung dienen.

Nandu

| Merkmal | Beschreibung |

| Wissenschaftlicher Name | Rhea americana |

| Familie | Rheidae (Nandus) |

| Verbreitung | Ursprünglich in Südamerika beheimatet, insbesondere in Argentinien, Brasilien, Bolivien, Paraguay und Uruguay; inzwischen auch in einigen Regionen Norddeutschlands angesiedelt |

| Lebensraum | Offene Graslandschaften, Savannen, Feuchtgebiete und landwirtschaftlich genutzte Flächen |

Physische Merkmale:

| Merkmal | Beschreibung |

| Körpergröße | 1,4 bis 1,7 Meter hoch |

| Gewicht | 20 bis 27 kg |

| Gefieder | Grau oder braun, flauschig und dicht |

| Flügel | Kurz und unflugfähig, werden zur Balance und zum Schutz verwendet |

| Beine | Lang und kräftig, angepasst an schnelles Laufen |

| Augen | Groß, mit ausgezeichneter Sicht |

Verhalten und Lebensweise:

| Verhalten | Beschreibung |

| Ernährung | Allesfresser: Gräser, Blätter, Samen, Früchte, Insekten und kleine Wirbeltiere |

| Fortpflanzung | Polygam, ein Männchen paart sich mit mehreren Weibchen |

| Brutverhalten | Das Männchen baut das Nest, brütet die Eier aus und zieht die Küken auf |

| Gelegegröße | 10 bis 60 Eier pro Gelege, die von mehreren Weibchen stammen können |

| Brutdauer | Etwa 35 bis 40 Tage |

| Nestlingszeit | Küken bleiben mehrere Monate beim Vater |

| Sozialverhalten | Leben in Gruppen, besonders während der Brut- und Aufzuchtzeit |

Ökologische Bedeutung:

| Bedeutung | Beschreibung |

| Samenverbreitung | Trägt zur Verbreitung von Pflanzen bei, indem es Samen frisst und ausscheidet |

| Bodenverbesserung | Durch das Scharren und Laufen tragen Nandus zur Durchmischung und Belüftung des Bodens bei |

Schutzstatus:

| Schutzstatus | Beschreibung |

| IUCN | Nicht gefährdet (Least Concern) |

| Bedrohungen | Lebensraumverlust, Jagd, Konflikte mit Landwirten |

Maßnahmen zum Schutz:

| Maßnahme | Beschreibung |

| Habitatmanagement | Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensräume |

| Aufklärung | Öffentlichkeitsarbeit zur Förderung des Verständnisses und Schutzes der Nandus |

| Regulierung | Kontrolle der Populationen in Gebieten, wo sie eingeführt wurden, um Konflikte mit der Landwirtschaft zu minimieren |

Besonderheiten:

| Besonderheit | Beschreibung |

| Flugunfähigkeit | Trotz ihrer Größe und flauschigen Flügel sind Nandus flugunfähig, nutzen ihre Flügel aber zur Balance und Abwehr |

| Geschlechtsrollen | Einzigartig unter Vögeln ist das Männchen verantwortlich für Nestbau, Brutpflege und Aufzucht der Küken |

| Adaption | Nandus haben sich erfolgreich in neuen Lebensräumen wie Norddeutschland etabliert |

Nässen

Unter "Nässen" verstehen wir beim Hund und dem Haar- und Schalenwild das Wasser lassen.

Natura 2000

| Merkmal | Beschreibung |

| Definition | Natura 2000 ist ein europaweites Netzwerk von Schutzgebieten, das eingerichtet wurde, um die biologische Vielfalt zu erhalten und die natürlichen Lebensräume sowie wildlebenden Tiere und Pflanzen zu schützen. |

| Rechtsgrundlage | Beruht auf zwei zentralen EU-Richtlinien: der Vogelschutzrichtlinie (1979) und der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (1992) |

| Ziel | Sicherung des langfristigen Überlebens der wertvollsten und bedrohtesten Arten und Lebensräume in Europa |

Hauptkomponenten:

| Komponente | Beschreibung |

| Vogelschutzrichtlinie | Schutz aller wildlebenden Vogelarten und ihrer Lebensräume in Europa |

| Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie | Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen in Europa |

Schutzgebiete:

| Schutzgebietstyp | Beschreibung |

| Special Protection Areas (SPAs) | Schutzgebiete, die nach der Vogelschutzrichtlinie ausgewiesen wurden |

| Special Areas of Conservation (SACs) | Schutzgebiete, die nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie ausgewiesen wurden |

Umsetzung:

| Merkmal | Beschreibung |

| Verantwortung | Die Mitgliedstaaten der EU sind für die Ausweisung und den Schutz der Natura 2000-Gebiete verantwortlich |

| Management | Erfordert die Erstellung und Umsetzung von Managementplänen, die den Erhaltungszielen der Gebiete dienen |

| Finanzierung | Unterstützung durch EU-Fonds wie LIFE+ und andere nationale und regionale Finanzierungsinstrumente |

Bedeutung:

| Bedeutung | Beschreibung |

| Biodiversität | Trägt erheblich zur Erhaltung der biologischen Vielfalt in Europa bei |

| Ökosystemleistungen | Schutz und Förderung wichtiger Ökosystemleistungen wie Wasserreinigung, Klimaregulation und Erholung |

| Kulturelles Erbe | Erhalt von Kulturlandschaften und traditioneller Landnutzung, die mit den Naturschutzgebieten verbunden sind |

Herausforderungen:

| Herausforderung | Beschreibung |

| Konflikte | Konflikte zwischen Naturschutz und wirtschaftlichen Interessen, z.B. Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Bauprojekte |

| Durchsetzung | Sicherstellung der Einhaltung der Schutzbestimmungen und effektive Umsetzung der Managementpläne |

| Klimawandel | Anpassung der Schutzstrategien an die Auswirkungen des Klimawandels auf Lebensräume und Arten |

Zukunftsperspektiven:

| Perspektive | Beschreibung |

| Weiterentwicklung | Ständige Anpassung und Verbesserung der Schutzmaßnahmen und Managementstrategien |

| Integration | Bessere Integration von Natura 2000-Zielen in andere Politikbereiche wie Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Raumplanung |

| Öffentlichkeitsarbeit | Erhöhung des Bewusstseins und der Unterstützung für Natura 2000 in der Bevölkerung und bei Entscheidungsträgern |

Naturdenkmal

| Merkmal | Beschreibung |

| Definition | Ein Naturdenkmal ist ein durch gesetzliche Bestimmungen geschütztes Einzelschöpfung der Natur, die wegen ihrer Eigenart, Seltenheit, Schönheit oder ihres wissenschaftlichen, historischen oder kulturellen Wertes erhaltenswert ist. |

| Rechtsgrundlage | Der Schutz von Naturdenkmälern erfolgt auf Grundlage nationaler und regionaler Naturschutzgesetze, in Deutschland insbesondere nach dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). |

| Ziel | Erhalt und Schutz besonderer natürlicher Erscheinungen und deren Umgebung vor Zerstörung oder Veränderung |

Arten von Naturdenkmälern:

| Typ | Beschreibung |

| Einzelobjekte | Einzelne Bäume, Felsformationen, Quellen, Höhlen oder andere markante Naturerscheinungen |

| Flächenhafte Naturdenkmäler | Kleinere Flächen mit besonderen geologischen oder biologischen Merkmalen, wie seltene Pflanzen- oder Tierhabitate |

Schutzkriterien:

| Kriterium | Beschreibung |

| Eigenart | Einzigartigkeit oder ungewöhnliche Erscheinung |

| Seltenheit | Vorkommen von seltenen oder gefährdeten Arten oder Strukturen |

| Schönheit | Ästhetischer Wert und landschaftliche Bedeutung |

| Wissenschaftlicher Wert | Bedeutung für Forschung und Bildung |

| Historischer/Kultureller Wert | Verbindung zu historischen Ereignissen oder kultureller Bedeutung |

Schutzmaßnahmen:

| Maßnahme | Beschreibung |

| Unterschutzstellung | Formale Ausweisung durch die zuständige Naturschutzbehörde |

| Erhaltungsmaßnahmen | Pflegemaßnahmen zur Erhaltung des Zustandes und Schutz vor schädlichen Einflüssen |

| Nutzungseinschränkungen | Einschränkungen oder Verbote bestimmter Aktivitäten, die das Naturdenkmal schädigen könnten |

Bedeutung:

| Bedeutung | Beschreibung |

| Biodiversität | Beitrag zum Schutz und Erhalt der biologischen Vielfalt |

| Kulturerbe | Erhalt von Naturerscheinungen mit kultureller und historischer Bedeutung |

| Erholung und Bildung | Orte der Erholung, Bildung und Sensibilisierung für den Naturschutz |

Herausforderungen:

| Herausforderung | Beschreibung |

| Umweltbelastungen | Bedrohung durch Umweltverschmutzung, Klimawandel und menschliche Eingriffe |

| Pflege und Management | Notwendigkeit regelmäßiger Pflege und Monitoring zur Erhaltung des Schutzstatus |

| Öffentlichkeitsarbeit | Erhöhung des Bewusstseins und der Akzeptanz in der Bevölkerung für den Schutz von Naturdenkmälern |

Beispiele für Naturdenkmäler:

| Beispiel | Beschreibung |

| Tausendjährige Eiche | Sehr alte und besonders beeindruckende Bäume |

| Externsteine | Auffällige Felsformationen in Nordrhein-Westfalen, Deutschland |

| Blautopf | Karstquelle in Blaubeuren, Deutschland, bekannt für ihre tiefblaue Farbe |

Naturgütern

Ressourcen der Natur, die für den Menschen nützlich sind, jedoch durch die moderne Gesellschaft bedroht werden. Dazu zählen Wasser, Boden und Luft.

Natürliche Kleinbiotope

| Merkmal | Beschreibung |

| Definition | Natürliche Kleinbiotope sind kleine, klar abgegrenzte Lebensräume, die aufgrund ihrer besonderen ökologischen Bedingungen eine hohe biologische Vielfalt und spezifische Artenzusammensetzungen aufweisen. |

| Größe | Meist kleine Flächen, oft nur wenige Quadratmeter bis einige Hektar groß |

| Entstehung | Natürliche Entstehung durch geologische, hydrologische, klimatische oder biologische Prozesse |

Arten von natürlichen Kleinbiotopen:

| Typ | Beschreibung |

| Tümpel und kleine Teiche | Kleinstgewässer, die zeitweise oder dauerhaft Wasser führen und Lebensraum für Amphibien, Insekten und Pflanzen bieten |

| Hecken und Gebüsche | Lineare oder flächige Strukturen aus Sträuchern und Bäumen, die wichtige Rückzugsräume für Vögel, Säugetiere und Insekten darstellen |

| Trockenrasen und Magerrasen | Trockene, nährstoffarme Standorte mit spezialisierten Pflanzenarten und Insektenpopulationen |

| Kleingewässer und Quellbereiche | Kleine Wasserflächen, Quellen und Sickerflächen, die wichtige Lebensräume für spezialisierte Wasserpflanzen und -tiere bieten |

| Felsbiotope und Steinhaufen | Lebensräume auf und zwischen Felsen, die besondere Mikroklimazonen und Verstecke für Kleintiere bieten |

| Waldlichtungen und Waldränder | Übergangsbereiche zwischen Wäldern und offenen Landschaften, die hohe Artenvielfalt und ökologischen Reichtum fördern |

Ökologische Bedeutung:

| Bedeutung | Beschreibung |

| Artenvielfalt | Hohe Biodiversität durch spezifische Lebensbedingungen und Nischenangebote |

| Lebensraum | Bieten wichtigen Lebensraum für bedrohte und spezialisierte Arten |

| Ökologische Vernetzung | Verbinden größere Lebensräume und ermöglichen den Austausch und die Wanderung von Arten |

Schutz und Pflege:

| Maßnahme | Beschreibung |

| Erhaltungsmaßnahmen | Regelmäßige Pflege und Schutz vor Zerstörung, z.B. durch Entbuschung oder Beweidung |

| Nutzungsbeschränkungen | Einschränkung oder Anpassung der landwirtschaftlichen Nutzung, um Biotopstrukturen zu erhalten |

| Renaturierung | Wiederherstellung beeinträchtigter oder zerstörter Kleinbiotope durch gezielte Maßnahmen |

Bedrohungen:

| Bedrohung | Beschreibung |

| Landnutzungsänderung | Intensivierung der Landwirtschaft, Bebauung und Versiegelung von Flächen |

| Klimawandel | Veränderungen der Niederschlags- und Temperaturmuster, die die Lebensbedingungen beeinflussen |

| Umweltverschmutzung | Eintrag von Schadstoffen, Dünger und Pestiziden, die die Artenzusammensetzung verändern |

Beispiele für natürliche Kleinbiotope:

| Beispiel | Beschreibung |

| Feuchtwiesen | Temporär oder dauerhaft feuchte Standorte mit hoher Pflanzen- und Insektenvielfalt |

| Kleingewässer | Kleine Teiche oder Tümpel, die Amphibien- und Libellenarten einen Lebensraum bieten |

| Trockenmauern | Von Menschen errichtete Strukturen, die jedoch wertvolle Lebensräume für Pflanzen und Tiere bieten können |

| Streuobstwiesen | Traditionell genutzte Obstwiesen mit hoher Artenvielfalt, die aus extensiver Nutzung resultiert |

Natürliche Waldschäden

Natürliche Waldschäden entstehen durch Naturereignisse wie Wind und Frost sowie durch biologische Einflüsse wie Pilz- und Insektenbefall. Auch Schäden durch Wildtiere zählen zu den biologischen Schäden.

Naturnahe Wälder

| Merkmal | Beschreibung |

| Definition | Naturnahe Wälder sind Wälder, die weitgehend natürlichen Strukturen und Prozessen entsprechen, obwohl sie vom Menschen bewirtschaftet werden können. Sie zeichnen sich durch eine hohe Artenvielfalt, verschiedene Alters- und Baumartenstrukturen sowie eine intakte Waldökologie aus. |

| Merkmale | Hohe strukturelle Vielfalt, natürliche Baumartenmischung, Vorhandensein von Totholz, unterschiedliche Altersklassen, natürliche Verjüngung |

Hauptmerkmale:

| Merkmal | Beschreibung |

| Baumartenmischung | Vielfalt an einheimischen Baumarten, die den natürlichen Standortbedingungen entsprechen |

| Strukturvielfalt | Unterschiedliche Alters- und Größenklassen von Bäumen, vertikale und horizontale Strukturvielfalt |

| Totholz | Vorhandensein von stehendem und liegendem Totholz, das als Lebensraum für zahlreiche Organismen dient |

| Naturverjüngung | Natürliche Regeneration der Bäume durch Samen, ohne menschliche Pflanzung |

| Boden | Unveränderte oder geringfügig beeinflusste Bodenschichten, natürliche Humusbildung und Bodenlebewesen |

Ökologische Bedeutung:

| Bedeutung | Beschreibung |

| Biodiversität | Hohe Artenvielfalt bei Pflanzen, Tieren und Mikroorganismen durch vielfältige Lebensräume und Nischen |

| Ökosystemleistungen | Bereitstellung von Wasserreinhaltung, Klimaregulation, Kohlenstoffspeicherung und Erholung |

| Habitatfunktion | Lebensraum für viele spezialisierte und gefährdete Arten, die auf strukturreiche Wälder angewiesen sind |

Bewirtschaftung:

| Bewirtschaftungsprinzip | Beschreibung |

| Naturgemäße Forstwirtschaft | Nutzung und Pflege des Waldes unter Berücksichtigung natürlicher Prozesse und Strukturen |

| Minimalinvasive Eingriffe | Begrenzte und gezielte Eingriffe, um die Waldstruktur zu fördern und zu erhalten |

| Förderung der Naturverjüngung | Unterstützung der natürlichen Regeneration durch Schutz von Jungwuchs und Vermeidung flächiger Eingriffe |

Schutz und Erhaltung:

| Maßnahme | Beschreibung |

| Schutzgebiete | Ausweisung von Naturschutzgebieten, Naturwaldreservaten und Biosphärenreservaten |

| Biodiversitätsprogramme | Initiativen und Programme zur Förderung der Artenvielfalt und Strukturvielfalt im Wald |

| Öffentlichkeitsarbeit | Sensibilisierung der Bevölkerung für die Bedeutung naturnaher Wälder und Förderung nachhaltiger Waldnutzung |

Bedrohungen:

| Bedrohung | Beschreibung |

| Intensive Forstwirtschaft | Übernutzung, Monokulturen und flächige Kahlschläge, die die Strukturvielfalt reduzieren |

| Klimawandel | Veränderungen der Temperatur- und Niederschlagsmuster, die die Waldökosysteme beeinflussen |

| Invasive Arten | Einwanderung und Ausbreitung nicht einheimischer Pflanzen und Tiere, die die einheimische Flora und Fauna verdrängen |

Beispiele für naturnahe Wälder:

| Beispiel | Beschreibung |

| Buchenwälder | Mischwälder mit überwiegendem Buchenbestand, häufig in Mitteleuropa zu finden |

| Auenwälder | Wälder entlang von Flüssen und Bächen, die durch regelmäßige Überschwemmungen geprägt sind |

| Bergwälder | Wälder in Gebirgsregionen, oft geprägt durch eine hohe Vielfalt an Baumarten und vertikaler Struktur |

Naturschutzgebiet

| Merkmal | Beschreibung |

| Definition | Ein Naturschutzgebiet ist ein geografisch abgegrenztes Gebiet, das aufgrund seiner besonderen ökologischen, wissenschaftlichen, landschaftlichen oder kulturellen Bedeutung unter speziellen Schutz gestellt wird, um die Natur zu bewahren und zu fördern. |

| Rechtsgrundlage | Der Schutz von Naturschutzgebieten erfolgt auf Grundlage nationaler und regionaler Naturschutzgesetze, in Deutschland insbesondere nach dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). |

| Ziel | Erhalt und Schutz der natürlichen Lebensräume und der darin lebenden Tier- und Pflanzenarten, Förderung der biologischen Vielfalt und Sicherstellung der ökologischen Prozesse. |

Hauptmerkmale:

| Merkmal | Beschreibung |

| Abgrenzung | Klar definierte geografische Grenzen |

| Schutzmaßnahmen | Strenge Regelungen und Maßnahmen zum Schutz und zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume und Artenvielfalt |

| Nutzungseinschränkungen | Einschränkungen oder Verbote bestimmter Aktivitäten wie Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Bebauung und Freizeitnutzung |

Ökologische Bedeutung:

| Bedeutung | Beschreibung |

| Biodiversität | Hohe Artenvielfalt und Schutz seltener, gefährdeter oder endemischer Arten |

| Ökosystemleistungen | Beitrag zur Klimaregulation, Wasserreinhaltung, Bodenbildung und Erholung |

| Forschung | Bereitstellung von Gebieten für wissenschaftliche Studien und Umweltbildung |

Schutz und Pflege:

| Maßnahme | Beschreibung |

| Erhaltungsmaßnahmen | Maßnahmen zur Pflege und Wiederherstellung von Lebensräumen, wie z.B. Renaturierung, Kontrolle invasiver Arten |

| Überwachung | Regelmäßiges Monitoring der Artenvielfalt und ökologischen Prozesse zur Sicherstellung der Schutzziele |

| Pflegepläne | Erstellung und Umsetzung von Managementplänen, die spezifische Maßnahmen und Ziele für den Schutz des Gebiets festlegen |

Bedrohungen:

| Bedrohung | Beschreibung |

| Umweltverschmutzung | Eintrag von Schadstoffen aus landwirtschaftlichen, industriellen und städtischen Quellen |

| Klimawandel | Veränderungen der Temperatur- und Niederschlagsmuster, die die Ökosysteme beeinflussen |

| Menschliche Störungen | Störungen durch Freizeitaktivitäten, illegalen Holzeinschlag, Wilderei und Bebauung |

Beispiele für Naturschutzgebiete:

| Beispiel | Beschreibung |

| Nationalpark Bayerischer Wald | Größtes zusammenhängendes Waldschutzgebiet in Mitteleuropa, bekannt für seine unberührten Wälder und Artenvielfalt |

| Wattenmeer | Einzigartiges Küstenökosystem an der Nordsee, wichtiger Lebensraum für zahlreiche Vogelarten und andere marine Lebewesen |

| Serengeti-Nationalpark | Weltberühmtes Schutzgebiet in Tansania, bekannt für seine jährliche Tierwanderung und vielfältige Fauna |

Unterschiede zu anderen Schutzgebietskategorien:

| Schutzgebietstyp | Beschreibung |

| Nationalpark | Größere Gebiete mit strengerem Schutz, Ziel ist der weitgehende Ausschluss menschlicher Eingriffe |

| Biosphärenreservat | Schutz und nachhaltige Nutzung, oft mit Zonierung in Kern-, Pflege- und Entwicklungszonen |

| Landschaftsschutzgebiet | Gebiete, die weniger strengen Schutz genießen und häufig der Erholung und Landschaftspflege dienen |

Verwaltung und Management:

| Maßnahme | Beschreibung |

| Verwaltungsbehörden | Lokale, regionale oder nationale Naturschutzbehörden sind für die Verwaltung und Durchsetzung der Schutzmaßnahmen verantwortlich |

| Partizipation | Einbeziehung der lokalen Bevölkerung und Interessengruppen in die Planung und Umsetzung von Schutzmaßnahmen |

| Finanzierung | Öffentliche Gelder, Förderprogramme, Spenden und internationale Unterstützung für den Naturschutz |

Naturverjüngung

| Merkmal | Beschreibung |

| Definition | Naturverjüngung bezeichnet die natürliche Erneuerung von Wald- oder Pflanzenbeständen durch das Keimen und Aufwachsen von Samen oder vegetative Vermehrung ohne menschliches Zutun. |

| Prozesse | Keimung von Samen, Wurzelschösslinge, Stockausschläge, und natürliche Aussaat durch Wind, Tiere oder Schwerkraft |

Hauptmerkmale:

| Merkmal | Beschreibung |

| Keimung | Samen fallen auf den Boden und keimen unter natürlichen Bedingungen |

| Vegetative Vermehrung | Neue Pflanzen wachsen aus Wurzeln, Stümpfen oder Trieben vorhandener Pflanzen |

| Samenquellen | Samen kommen von bestehenden Bäumen oder Pflanzen in der Umgebung, oft durch Wind, Tiere oder Wasser verbreitet |

| Bodenbedingungen | Geeignete Bodenbedingungen wie Feuchtigkeit, Nährstoffe und Lichtverfügbarkeit sind entscheidend für die erfolgreiche Naturverjüngung |

Vorteile:

| Vorteil | Beschreibung |

| Ökologisch | Fördert die genetische Vielfalt und Anpassungsfähigkeit der Pflanzenbestände |

| Kosteneffektiv | Reduziert die Notwendigkeit für teure Aufforstungsmaßnahmen |

| Nachhaltigkeit | Unterstützt nachhaltige Wald- und Landnutzung durch Erhalt natürlicher Prozesse |

| Anpassungsfähigkeit | Die natürliche Auswahl fördert das Wachstum von Pflanzen, die am besten an die örtlichen Bedingungen angepasst sind |

Herausforderungen:

| Herausforderung | Beschreibung |

| Konkurrenz | Junge Pflanzen konkurrieren mit etablierter Vegetation um Licht, Wasser und Nährstoffe |

| Wildverbiss | Hoher Wildbestand kann junge Pflanzen schädigen oder zerstören |

| Bodenverdichtung | Durch menschliche Aktivitäten oder Vieh kann die Keimung und Wurzelbildung beeinträchtigt werden |

| Klimawandel | Veränderungen in Temperatur und Niederschlagsmustern können die Naturverjüngung beeinflussen |

Maßnahmen zur Förderung der Naturverjüngung:

| Maßnahme | Beschreibung |

| Wildmanagement | Regulierung des Wildbestands zur Reduzierung von Verbissschäden |

| Bodenpflege | Schutz und Verbesserung der Bodenstruktur durch Minimierung von Verdichtung und Erosion |

| Lichtregulierung | Schaffung von Lichtungen durch selektives Fällen oder Durchforstung, um ausreichend Licht für Keimlinge zu gewährleisten |

| Schutz vor Konkurrenz | Entfernung oder Kontrolle von konkurrierenden Pflanzenarten, die das Wachstum von Keimlingen behindern |

Beispiele für Naturverjüngung:

| Beispiel | Beschreibung |

| Waldverjüngung | In Wäldern erfolgt die Naturverjüngung häufig nach Störungen wie Stürmen, Bränden oder dem natürlichen Tod alter Bäume |

| Graslandschaften | Naturverjüngung in Graslandschaften kann durch natürliche Aussaat von Gräsern und Kräutern geschehen |

| Feuchtgebiete | In Feuchtgebieten erfolgt die Naturverjüngung durch Samen, die von Wasser transportiert und in geeigneten Standorten abgelagert werden |

Bedeutung für die Forstwirtschaft:

| Bedeutung | Beschreibung |

| Nachhaltige Bewirtschaftung | Fördert langfristige Erhaltung und Nutzung von Wäldern durch natürliche Prozesse |

| Kosteneinsparung | Reduziert die Kosten für künstliche Aufforstung und Pflege |

| Ökologische Stabilität | Trägt zur Stabilität und Resilienz von Waldökosystemen bei, indem natürliche Dynamiken erhalten bleiben |